“前淘宝第一女装”的翻身故事,确实令人瞩目。这家曾经亏损2亿元的女装品牌,在今年双11活动中实现了显著增长,这背后反映的是品牌在逆境中调整策略、创新求变的成功实践。

以下是该品牌翻身可能的一些关键因素:

1. "市场定位调整":可能针对市场需求进行了重新定位,更加贴近消费者的喜好和购买力。

2. "产品创新":不断推出符合潮流的设计和产品,满足消费者对新鲜感的追求。

3. "营销策略":可能采用了更加精准的营销策略,如与网红、明星合作,提升品牌知名度和影响力。

4. "供应链优化":优化供应链管理,降低成本,提高生产效率。

5. "客户服务":提升客户服务水平,增强客户忠诚度。

6. "线上线下融合":充分利用线上线下渠道,实现全渠道销售。

7. "数据驱动":利用大数据分析,精准把握市场趋势和消费者需求。

总之,这家女装品牌的翻身故事,不仅展示了企业自身的韧性和创新能力,也为其他企业提供了借鉴和启示。在竞争激烈的市场环境中,只有不断创新、紧跟市场步伐,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

相关内容:

天下网商 杨越欣

编辑 吴羚玮 方建华是个喜欢自我反思的老板。自从2013年开了个人公众号“茵曼老方”,每年双11结束,他都会写一篇复盘总结。回过头看,这个仅比双11晚几年诞生的公众号,某种意义上成了淘品牌视角下的双11编年史。譬如2013年双11,公众号里写着,“11月11日‘与马云视频连线’中途,天猫破了300亿”。当天,马云连线了三家品牌,除了“销售额1.2亿元、位列全国女装第一”的茵曼,还有家电集团海尔和男装品牌GXG。譬如2017年双11,公众号里写着,“茵曼将真正打一次线上线下全渠道的双11”,“今年的形势,我们不能再只盯着电商做业绩了”。那一年,“新零售”如火如荼,线上线下融合成为趋势。

方建华是个喜欢自我反思的老板。自从2013年开了个人公众号“茵曼老方”,每年双11结束,他都会写一篇复盘总结。回过头看,这个仅比双11晚几年诞生的公众号,某种意义上成了淘品牌视角下的双11编年史。譬如2013年双11,公众号里写着,“11月11日‘与马云视频连线’中途,天猫破了300亿”。当天,马云连线了三家品牌,除了“销售额1.2亿元、位列全国女装第一”的茵曼,还有家电集团海尔和男装品牌GXG。譬如2017年双11,公众号里写着,“茵曼将真正打一次线上线下全渠道的双11”,“今年的形势,我们不能再只盯着电商做业绩了”。那一年,“新零售”如火如荼,线上线下融合成为趋势。 这个阅读量常年在数千到过万之间徘徊的个人号,像是方建华和自己对话的树洞。少则十几天,多则两三个月,他心痒了就随手写一篇,谈谈对茵曼和行业的思考,不在乎有多少人读。但今年618前夕,这个安静的角落因为一篇《今年618“躺平”,不玩了》成为舆论的焦点。人们惊讶地发现,曾经冲在大促前排的茵曼,竟然率先决定“躺平”了。老方说要“躺平”,其实也没真躺,只是不再以销售额为单一目标,排在销售额前面的,还有产品复购率以及茵曼在淘宝内外的搜索量。茵曼在求变。如果电商有座博物馆,这一定是值得放进去的品牌:2008年诞生,与淘宝草莽发展时期几乎同轨,并在此后几年成了从“淘品牌”到女装品牌创富的代表。90年代末,大学毕业的方建华揣着202元从江西老家来到广州。当时广州遍地是为海外品牌做代工的工厂,他也从这里开始创业。2008年,席卷全球的金融海啸让老方愁到“没了头发”,也促成了茵曼品牌的成立。

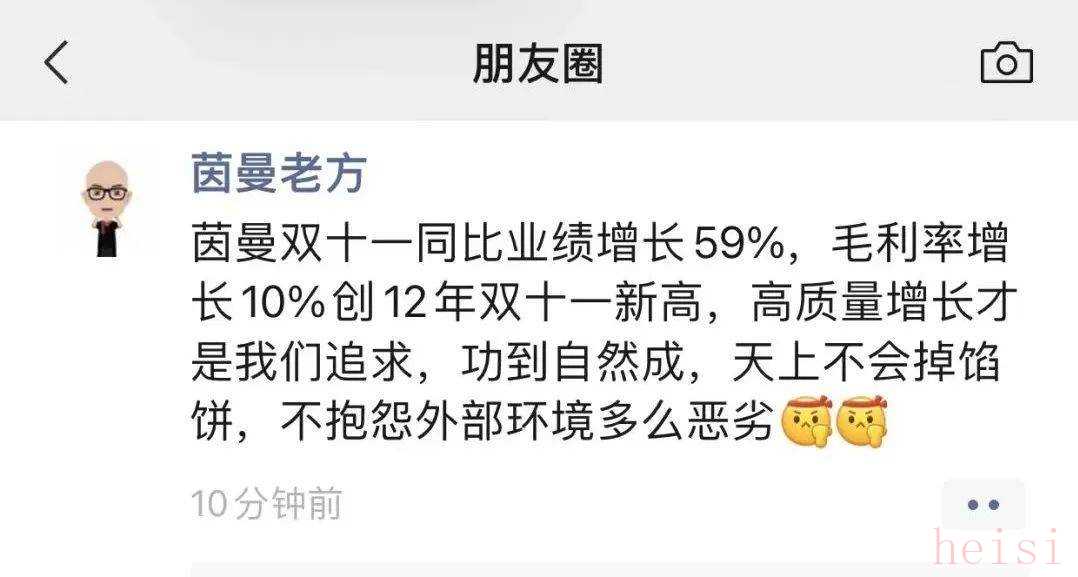

这个阅读量常年在数千到过万之间徘徊的个人号,像是方建华和自己对话的树洞。少则十几天,多则两三个月,他心痒了就随手写一篇,谈谈对茵曼和行业的思考,不在乎有多少人读。但今年618前夕,这个安静的角落因为一篇《今年618“躺平”,不玩了》成为舆论的焦点。人们惊讶地发现,曾经冲在大促前排的茵曼,竟然率先决定“躺平”了。老方说要“躺平”,其实也没真躺,只是不再以销售额为单一目标,排在销售额前面的,还有产品复购率以及茵曼在淘宝内外的搜索量。茵曼在求变。如果电商有座博物馆,这一定是值得放进去的品牌:2008年诞生,与淘宝草莽发展时期几乎同轨,并在此后几年成了从“淘品牌”到女装品牌创富的代表。90年代末,大学毕业的方建华揣着202元从江西老家来到广州。当时广州遍地是为海外品牌做代工的工厂,他也从这里开始创业。2008年,席卷全球的金融海啸让老方愁到“没了头发”,也促成了茵曼品牌的成立。 茵曼的定位,和一本书有关。1991年,美国营销专家艾·里斯和杰克·特劳特的经典著作《定位》在中国出版。此后30年间,这本书影响了一代中国商业人。方建华就是其中之一。“定位理论”的核心在于企业要找到一个狭窄的聚焦点,用自己的优势打败对方——比如可口可乐宣称自己发明了可乐,更正宗,百事可乐就打着“年轻可乐”的旗号,努力抢占年轻人的市场。方建华创立茵曼时,日系森女风正盛,他选择专注棉麻产品,并一直坚持这一方向。凭借早期电商的流量打法,茵曼一路狂飙突进。从一个代工厂小老板,到坐上双11女装头把交椅,几次危机中涅槃,方建华是“拼过吃过见过”的。只是短短几年间,优衣库等线下连锁服饰集团大规模转战线上并快速蚕食市场,潮流汰换,新品牌涌现,将早期忽视迭代的淘品牌们挤到边缘。茵曼仍然留在牌桌上,只是前几年的境况不太如意。方建华曾一口气搞出十多个品牌,带来却的是2亿多元亏损,最后品牌被砍到只剩茵曼、生活在左和初语。他也曾坚定地看好线下,在2011年和友商打赌,“线上服装品牌不做线下,生命周期都会很短”。赌局之后,方建华在全国以十分迅猛的速度开出30多家店,但用的还是线上的爆品思维。不出意外,搞砸了,又在两年后一夜关掉所有门店。2016年前后,夹缝中的淘品牌们纷纷寻求IPO融资,茵曼也紧跟着向“淘品牌第一股”冲刺,但随后因股权架构调整,主动撤回了IPO。回头再看,这些努力有些是鼎盛时期的判断失误,有些则是绝望中的病急乱投医。这段混乱的岁月和2亿多亏损,是方建华交过最贵的学费。吃过几次教训后,方建华不再追逐排名与冲刺,对上市态度也变得“顺其自然”。现在,他每天睡饱8小时。再热爱工作,每周也要空出一整天时间陪伴家人。学习习惯倒是一直保留着。过去一年,方建华带着手下的员工走访了6、7家企业,向顾家家居学管理模式,和海澜之家聊供应链管理,也会和麦包包的叶海峰交流“翻车”教训。两个女儿总在得物上买东西,他又成了虚心学习新品牌、努力跟上年轻人的好学生。以一个品牌从诞生到消亡的生命尺度来衡量,方建华觉得茵曼现在只有18岁,正处在品牌化发展的初级阶段。在企业家朋友们眼中,方建华像“打不死的小强”,总能转危为机。今年的茵曼,线上连续两个季度同比增长30%。双11开门红后,方建华迫不及待地发了一条朋友圈,分享创新高的毛利润。

茵曼的定位,和一本书有关。1991年,美国营销专家艾·里斯和杰克·特劳特的经典著作《定位》在中国出版。此后30年间,这本书影响了一代中国商业人。方建华就是其中之一。“定位理论”的核心在于企业要找到一个狭窄的聚焦点,用自己的优势打败对方——比如可口可乐宣称自己发明了可乐,更正宗,百事可乐就打着“年轻可乐”的旗号,努力抢占年轻人的市场。方建华创立茵曼时,日系森女风正盛,他选择专注棉麻产品,并一直坚持这一方向。凭借早期电商的流量打法,茵曼一路狂飙突进。从一个代工厂小老板,到坐上双11女装头把交椅,几次危机中涅槃,方建华是“拼过吃过见过”的。只是短短几年间,优衣库等线下连锁服饰集团大规模转战线上并快速蚕食市场,潮流汰换,新品牌涌现,将早期忽视迭代的淘品牌们挤到边缘。茵曼仍然留在牌桌上,只是前几年的境况不太如意。方建华曾一口气搞出十多个品牌,带来却的是2亿多元亏损,最后品牌被砍到只剩茵曼、生活在左和初语。他也曾坚定地看好线下,在2011年和友商打赌,“线上服装品牌不做线下,生命周期都会很短”。赌局之后,方建华在全国以十分迅猛的速度开出30多家店,但用的还是线上的爆品思维。不出意外,搞砸了,又在两年后一夜关掉所有门店。2016年前后,夹缝中的淘品牌们纷纷寻求IPO融资,茵曼也紧跟着向“淘品牌第一股”冲刺,但随后因股权架构调整,主动撤回了IPO。回头再看,这些努力有些是鼎盛时期的判断失误,有些则是绝望中的病急乱投医。这段混乱的岁月和2亿多亏损,是方建华交过最贵的学费。吃过几次教训后,方建华不再追逐排名与冲刺,对上市态度也变得“顺其自然”。现在,他每天睡饱8小时。再热爱工作,每周也要空出一整天时间陪伴家人。学习习惯倒是一直保留着。过去一年,方建华带着手下的员工走访了6、7家企业,向顾家家居学管理模式,和海澜之家聊供应链管理,也会和麦包包的叶海峰交流“翻车”教训。两个女儿总在得物上买东西,他又成了虚心学习新品牌、努力跟上年轻人的好学生。以一个品牌从诞生到消亡的生命尺度来衡量,方建华觉得茵曼现在只有18岁,正处在品牌化发展的初级阶段。在企业家朋友们眼中,方建华像“打不死的小强”,总能转危为机。今年的茵曼,线上连续两个季度同比增长30%。双11开门红后,方建华迫不及待地发了一条朋友圈,分享创新高的毛利润。 对外他常常自称“老方”和“方先生”,这种接地气的低姿态,让他成了一个不油腻的中年人。面对媒体,方建华也没有太多顾忌:承认过去的失败,也袒露自己的焦虑。方建华喜欢输入,也爱输出。他的办公室很大,一张铺满墙面的黑板,底下10来张小椅子。他时不时就在黑板前写写画画,拉着员工谈自己对品牌和管理的看法——作为一家服饰集团的老板,如今老方已经不用再管具体事务。管理组织、让团队保持学习能力是他的主要任务。

对外他常常自称“老方”和“方先生”,这种接地气的低姿态,让他成了一个不油腻的中年人。面对媒体,方建华也没有太多顾忌:承认过去的失败,也袒露自己的焦虑。方建华喜欢输入,也爱输出。他的办公室很大,一张铺满墙面的黑板,底下10来张小椅子。他时不时就在黑板前写写画画,拉着员工谈自己对品牌和管理的看法——作为一家服饰集团的老板,如今老方已经不用再管具体事务。管理组织、让团队保持学习能力是他的主要任务。 几次更改采访时间后,在一场会议和出差的间隙,老方终于得空接受采访。老方聊嗨了,采访超过了约定时间,工作人员几次催促他准备出发,但他坚持 “再聊几分钟”。他提及,前段时间,阿里巴巴国内数字商业板块总裁戴珊到访,他给对方提了不少建议,原定半小时的交流时间也被拉长到了2小时。以下是《天下网商》与方建华的采访实录:

几次更改采访时间后,在一场会议和出差的间隙,老方终于得空接受采访。老方聊嗨了,采访超过了约定时间,工作人员几次催促他准备出发,但他坚持 “再聊几分钟”。他提及,前段时间,阿里巴巴国内数字商业板块总裁戴珊到访,他给对方提了不少建议,原定半小时的交流时间也被拉长到了2小时。以下是《天下网商》与方建华的采访实录:“躺平是更加注重长期主义”

天下网商:今年618期间,您曾表示茵曼面对大促要“躺平”,双11还会继续吗?方建华:我原来说的躺平,是更加注重长期主义,聚焦差异化的产品和用户的精细化运营,抓好顾客的二次回购,不提倡恶性打折和盲目追求 GMV。天下网商:但靠大促冲销量仍然是多数服装品牌的手段,茵曼怎么保持定力?方建华:现在我们更注重产品复购率、茵曼关键词在淘内和全网的搜索量增长,后面才是销售的增长。今年在淘内,“茵曼”相关关键词的搜索量同比提升了20%,今年618期间,我们在线上增长了40%,客单价增长 10%。产品做好了,销量、客单价和复购率自然会上来。以前很多为了销量而销量的淘品牌,现在已经看不到了。“线上品牌不做线下,生命周期都很短”

天下网商:您认为茵曼现在处在什么样的发展阶段?方建华:从品牌发展思路来看,在2020年以前,电商促销竞争很激烈,都是用营销驱动发展。从去年开始,茵曼的产品定位从“棉麻艺术家”升级为“舒适棉麻穿茵曼”,从营销推动过渡到品牌驱动的高质量增长。线下门店已经升级到5.0,上个月在广州开了第一家旗舰店。现在我们还是处在用品牌驱动的初级阶段,对未来增长空间还是有信心的,未来5-8年保持30%的增长,问题不会太大。天下网商:您一直坚定要做线下,是从哪里获得的启发和信心?方建华:早期在淘宝上是淘品牌先做起来的,但有很多互联网品牌只注重流量,不注重质量。2011年线上流量红利消失,大品牌进来,对我们的流量是有影响的,给我很大触动。线下有两三千家门店,意味着消费者可以随处见到你的品牌,就算没买也会形成认知,自然增加了消费者购买时的选择权重。当时我还和同做线上女装的朋友打了一个赌,我说服装品牌一定是两条腿都要走,线上服装品牌不做线下,可能生命周期都会很短。天下网商:线上和线下渠道有什么不一样?方建华:服装需要消费者到门店体验,所以线下还是重要的渠道之一。首先是场的差异。线下有空间地理位置的局限,只能以周围2公里的人群作为店铺定位,SKU(最小存货单位)有限,因此产品研发思路和线上也不一样。线上注重爆品打造,线下更注重质感、系列感和连带性。其次,线下整个流通环节的链条更长,全国14亿人口不同地区人群的差异性也非常大。上次我和戴珊交流的时候说,全国各个地区气候差别很大,如果淘宝可以根据不同温差带展现商品,对消费者体验是一个很大的提升,她觉得这个建议不错。