是的,数字化时代之下,品牌杂志确实正在经历一场深刻的“重生”,而不是简单的消亡或转型。与其说是在“重生”,不如说是在经历一场"演变和重塑",以适应新的媒介环境和消费者行为。

以下是品牌杂志在数字化时代下“重生”的几个关键方面:

1. "数字化生存策略:"

"多平台发布:" 品牌杂志不再局限于印刷版,而是拓展到网站、移动应用、社交媒体等多个数字平台,提供在线阅读、互动体验。

"内容数字化:" 将内容转化为适合数字传播的格式,如视频、音频、交互式图表、H5页面等,增强吸引力和传播力。

"数据驱动:" 利用网站分析、用户反馈等数据,了解读者偏好,优化内容策略和投放效果。

2. "内容策略的升级:"

"深度与专业性:" 在信息爆炸的时代,品牌杂志凭借其专业编辑团队和严谨的采编流程,能够提供更深入、更权威、更专业的观点和分析,这是自媒体和快速新闻难以比拟的。

"高质量视觉内容:" 品牌杂志通常拥有强大的视觉设计能力和高质量的图片、视频资源,在移动端和社交媒体上具有很高的传播价值。

"故事化叙事:" 更加注重用生动的故事来传递品牌价值、产品信息和行业洞察,引发读者

相关内容:

当新兴的传媒产品随着数字技术的发展而日渐摆脱传统印刷方式的依赖,消费者与品牌间的联系因网络世界的发达而愈发亲密,纸本杂志似乎早就已经不足为道,甚至该被淘汰了。

但如今,情况正在发生改变——时尚品牌们正通过杂志形态,积累并形成自己专属的消费社群,尤其同年轻一代建构更为独特的沟通方式,使“亲密关系”更为有形且深入。

不同于以往,品牌杂志正以其更为强烈的个性从“纸媒寒冬”的困境中突围并生存下来,不仅没有淡出大众视线,更是成为品牌在行业内巩固核心影响力的一剂强心针。

基于品牌美学延伸的艺术刊物

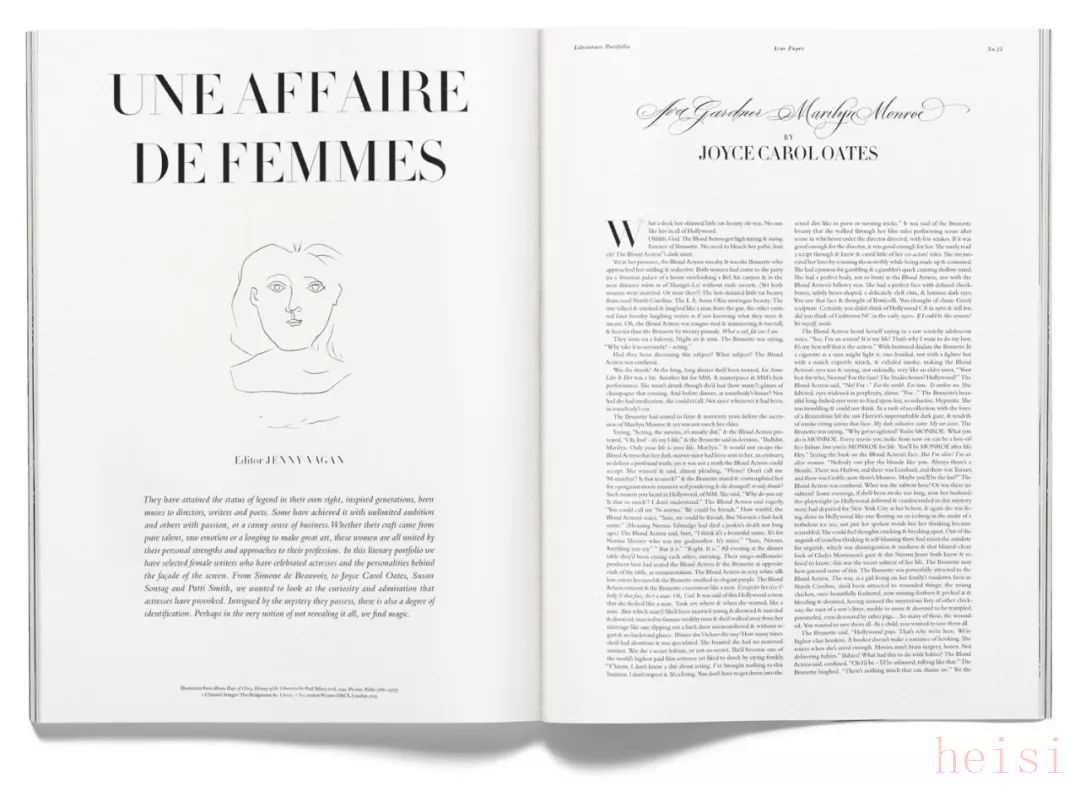

品牌杂志,因凝聚着创始人、设计师几十年如一日的坚持,形成了独特的风格语言。它并非仅仅是一本随购买新品附赠的产品目录,而是通过软性的文字与图像传递当季的概念灵感,输出着品牌精神中最硬核的文化力量。

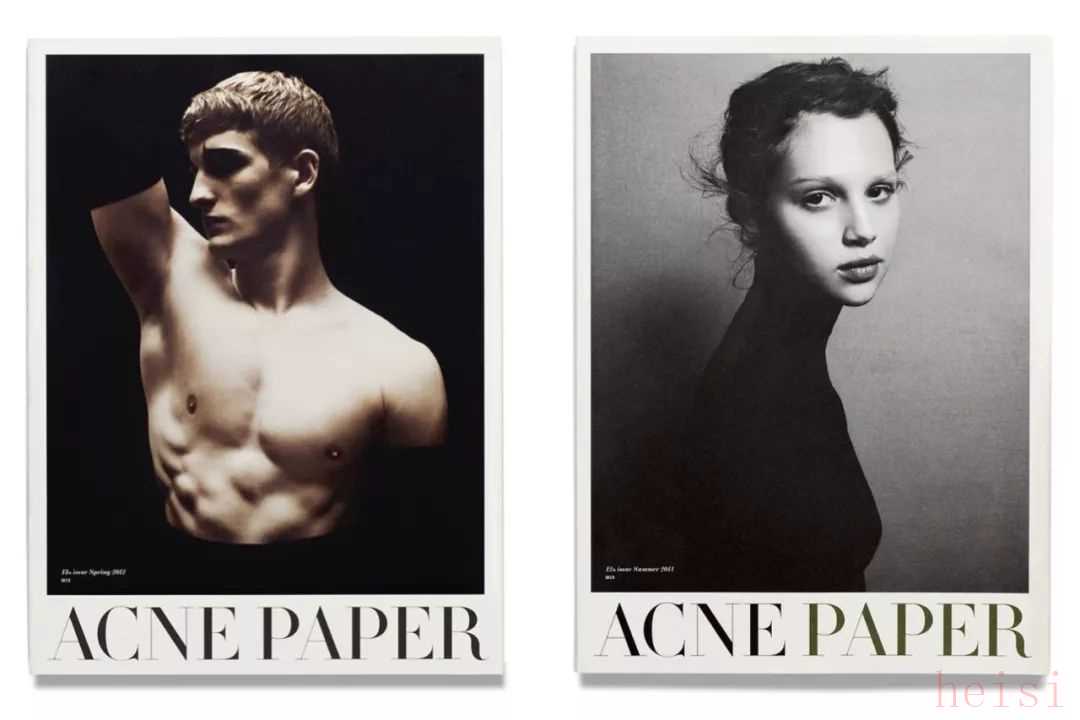

由 Acne Studio 出品的《ACNE PAPER》就曾一度被时尚青年们当做艺术杂志追捧,该杂志的主编是英国先锋创意人 Thomas Persson,编辑团队则多为资深文字创作者和记者。

《ACNE PAPER》基本不接商业广告,坚持每期围绕特定主题进行大篇幅的艺术介绍,内容完全不局限于时尚,甚至与品牌本身的时装产品也并无太大关联。

时装杂志 Dazed Digital 曾形容说:翻阅这本杂志就如“在中央圣马丁学院的图书馆里留了一个下午”。

“《ACNE PAPER》存在的目的,是对人类社会及其内在想象力,对历史和新闻的观察,以及对跨年龄层文化教育加以标注;至于时尚产业,它并没有那么重要。”

—— Thomas Persson

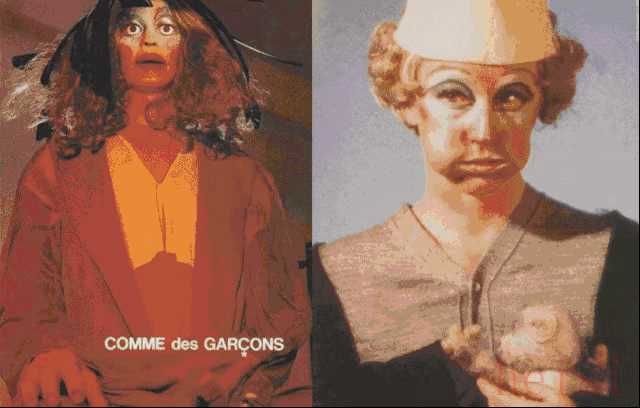

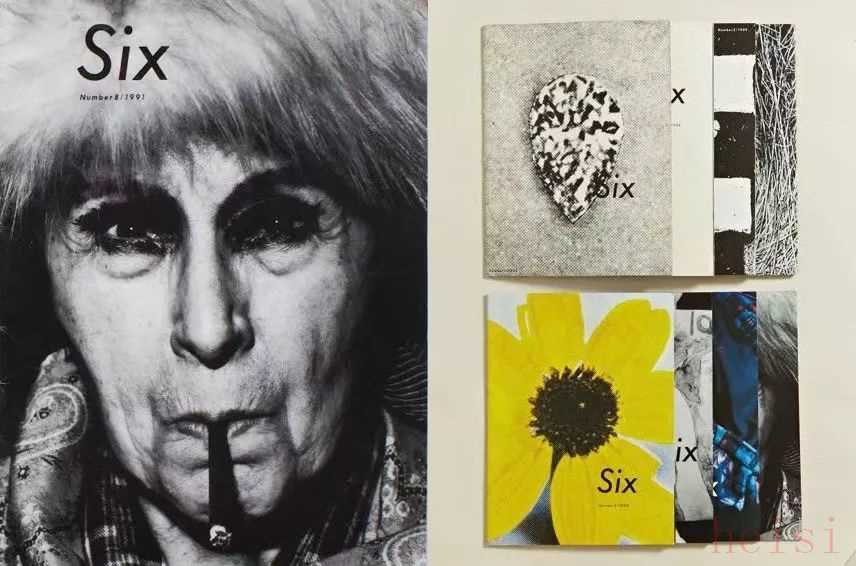

如果说 Acne Studio 挖掘了品牌之外的艺术与社会想象力,那么 Comme des Garçons 在1988年就发行的以视觉为主导、名为《Six》的双季刊则更具前卫性。

这本A3大小的杂志中少有文字,主要收集了川久保玲的设计灵感以及欣赏的摄影、绘画作品,比如传奇摄影师 Peter Lindbergh、Gilbert & George、Bruce Weber 的作品,以表达每一季的愿景。

自诞生之初就提倡纯粹北欧式极简主义的 COS 也以自己的商业画册——半年刊《COS Magazine》,向消费者传递对人文、社会、自然等方面更深层次的艺术表达。

COS 请来知名绅士刊物《Fantastic Man》的创始人和创意总监 Karin Gustafsson 参与制作,内容是毋庸置疑的“本本精彩”。

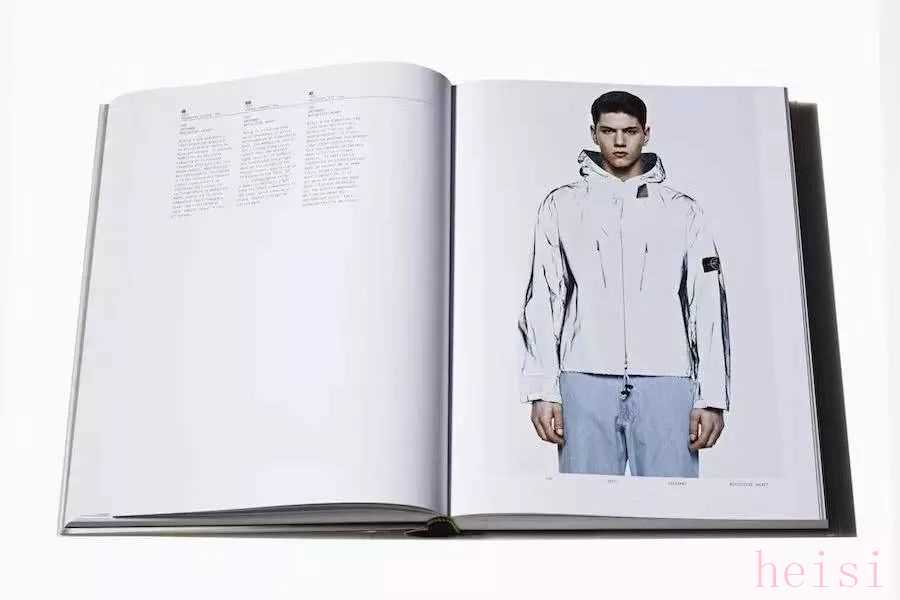

借由将产品平面视觉化的方式,产品核心的科技与面料也得以被直观地展现、抽象地感受。

在时装及街头口碑双丰收的运动服饰品牌 Stone Island,就尤其擅长讲述机能服饰面料研发的故事——对生产工艺、功能科技的钻研,对制服及工作装的潜心研究以及品牌自身极高辨识度的美学理念。

高端鞋履品牌 Hender Scheme 也在2014年出版了首本刊物《Manufacture》,以展示造鞋工艺背后的细节故事。

颇具野心的线下扩张

面对更为广阔多元的传播途径选择,要想维持杂志的长期稳定运营其实并不容易。时装杂志基本上靠广告为生,也已经是所有人几乎都明白的规则。

对大多数品牌来说,市场对品牌杂志的包容度和支持似乎并没有想象中那么友好。拿《ACNE PAPER》来说,尽管其内容水平被公认高于大多市面上的时尚艺术杂志,但也于2013年发行了第15期后无限期停刊了。

与其选择靠有偿售卖和广告售卖来维持收支平衡,倒不如先将免费发行杂志当做品牌推广,以眼前的投入换得更长远的品牌价值——从线上到线下,更精准地吸引更多目标消费者,让他们对品牌产生共鸣进而建立可持续的品牌信仰。

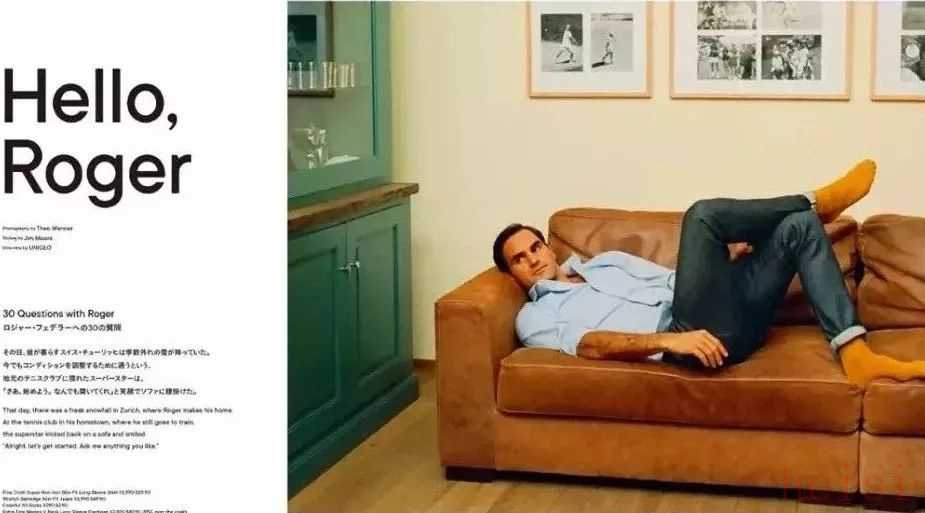

今秋,《LifeWear》的迅速成名就让优衣库先尝到了甜头。

在碎片信息爆炸的时代,如何才能吸引消费者静心获取文化滋养?优衣库请来日本潮流生活杂志《POPEYE》前主编木下孝浩负责品牌整体创意传播,这本杂志也是他亲自操刀的首个作品。

“在这个纸本式微的时代,非常幸运有机会还能制作杂志,在这筹备的半年间感到雀跃。希望能透过不同面向,传递品牌精神“LifeWear”,对我们来说是个很大的挑战。而为了让更多读者阅读到这本杂志,除了纸本外,也同步推出线上版本。杂志对于文化传递来说是非常重要的。”

—— 木下孝浩

相比于对品牌本身的关注,杂志的好看与否成为了吸引消费者的首要因素。《LifeWear》用“与谁合作”、“是谁在穿”、“去往何处”、“与谁对话”几个板块进行内容串联,选择真正具有价值的内容去吸引读者。

优衣库全球研发中心创意总监 Rebekka Bay 来到柳宗理设计公司的工作室

时尚大片均以不同主题呈现,如“洛杉矶时刻”

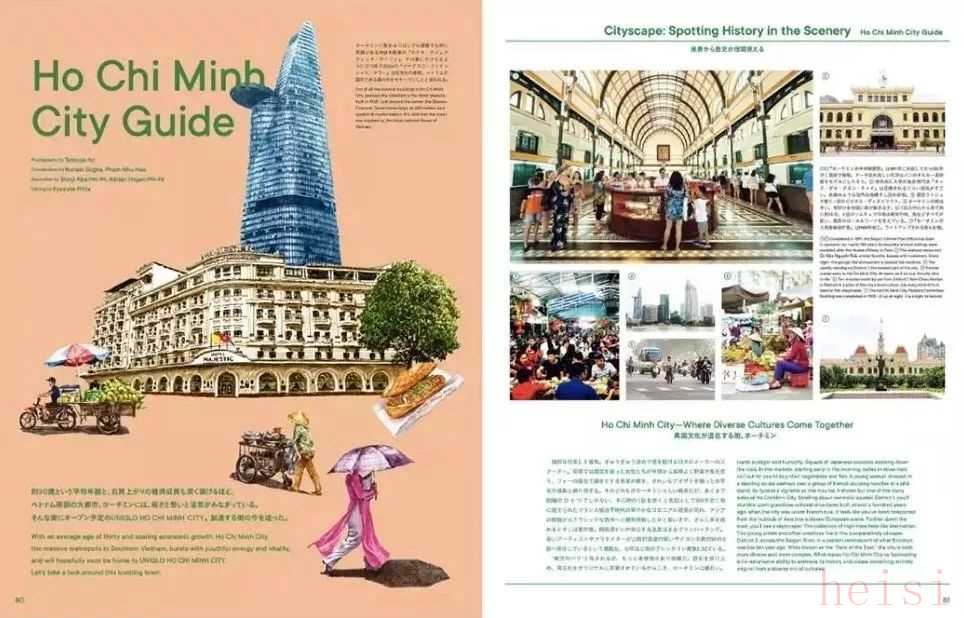

优衣库将在胡志明市开出新店铺

拜访知名设计师工作室、洛杉矶年轻人的穿搭图鉴、胡志明市的文艺指南、网球名将费德勒的独家访谈……所有这些都让人充满兴趣!

优衣库甚至将杂志内关于羊毛历史的专题带到了现实,于八月底至九月中在东京银座店内举行了线下展览,实现线上与线下的无缝式联动。

一种令人动容的“再出发”

时至今日,品牌早已不止涵盖旗下产品——当品牌即媒介,一切产品的外延都成为品牌的一部分。这时,借由品牌杂志吸引顾客参与消费的方式已然成为时下颇具声量的一种营销模式。

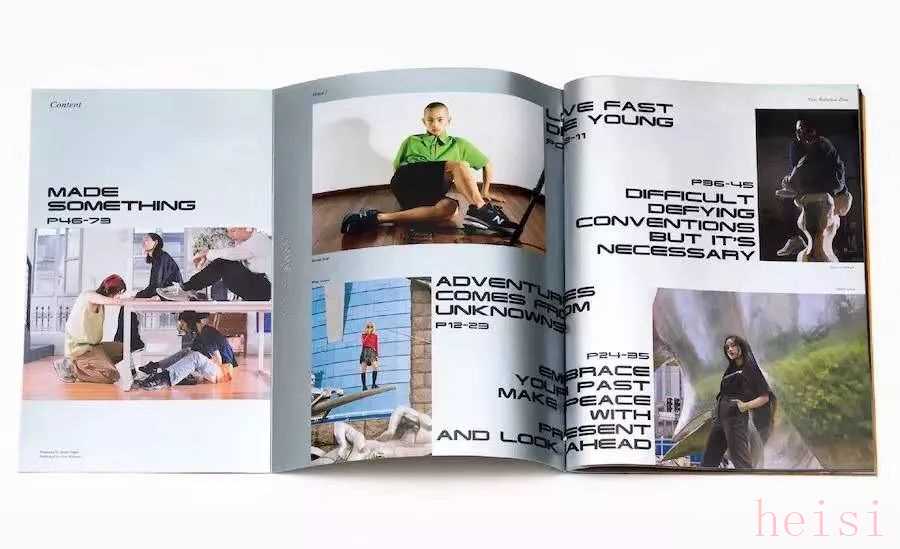

New Balance 与独立杂志出版单位 Same Paper

合作打造的 New Balance Zine

正如 COS 的创意总监所说的,“品牌杂志所扮演的角色,像是一个表达灵感的工具,一个施展创意的媒介。而且拍摄和制作符合当季风格的时装大片,这中间可以将灵感和产品最有效地结合在一起。我们很自豪能够呈现:一本漂亮的、简短的、充满想象力的杂志给消费者。”

而诸如木下孝浩所代表着的对于纸本杂志拥有热诚的行业耕耘者,他们始终以不灭的热情持之以恒地保持着对美的纯粹追求,将符合时代特征的可视化内容置入这种传统媒介中,在坚持高阶的美学标准的同时还能不断突破。

正是这种对提升品牌创造力的坚持、对严苛市场环境的不妥协,铸就了品牌杂志在商业属性之外更具温度的视野与质感——当消费者可选择的时装品牌愈发趋同化,品牌杂志正在重新焕发生机,创造着更有层次、深度的价值认同。