让我们一同“鉴碟”,探索那些在爵士乐世界里堪称“古典瑰宝”的爵士品牌。这些品牌不仅代表着高品质的录音,更承载着爵士乐发展史上的重要篇章,其推出的唱片往往是艺术与技术的完美结合,具有永恒的魅力。

以下是一些值得关注的爵士品牌及其代表性的“古典瑰宝”:

1. "Verve Records (翠贝丝唱片)"

"简介:" 由著名制作人 Norman Granz 创立,是爵士乐史上最具影响力的唱片公司之一。Verve 以其精美的封面设计(尤其以摄影大师 William Claxton 的作品最为经典)和卓越的录音质量而闻名。

"古典瑰宝:"

"Miles Davis - Kind of Blue" (1959): 虽然由 Columbia 发行,但 Verve 负责了其后续的发行和推广,使其成为爵士乐史上最畅销的专辑。蓝调调性,简约而深邃。

"Billie Holiday - Lady in Satin" (1958): Billie Holiday 晚年的录音,情感浓烈,充满遗憾之美,是爵士演唱的巅峰之作。

"Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella and Louis" (1956): 两代爵士巨星的对决,轻松愉快的对话式即兴,完美体现了 Verve 的优雅与魅力。

"Ch

相关内容:

文 | 张可驹

20世纪下半叶,奥地利钢琴家古尔达成为古典乐坛的一股劲风,虽然他自己很快就不再将自己视为古典钢琴家。他以绝代天才将德奥古典派杰作的演奏带到一个新时期标志性的高度,同时灌录了大量唱片。在传统范围之内,古尔达的古典曲目以莫扎特与贝多芬为核心,尤其是后者。在灌录全集还未普遍的年代,他的两套贝多芬奏鸣曲绝对醒目。但钢琴家另一套瑰宝录音,完全能够同他的贝多芬奏鸣曲或莫扎特协奏曲分庭抗礼,就是他灌录的巴赫《平均律键盘曲集》。

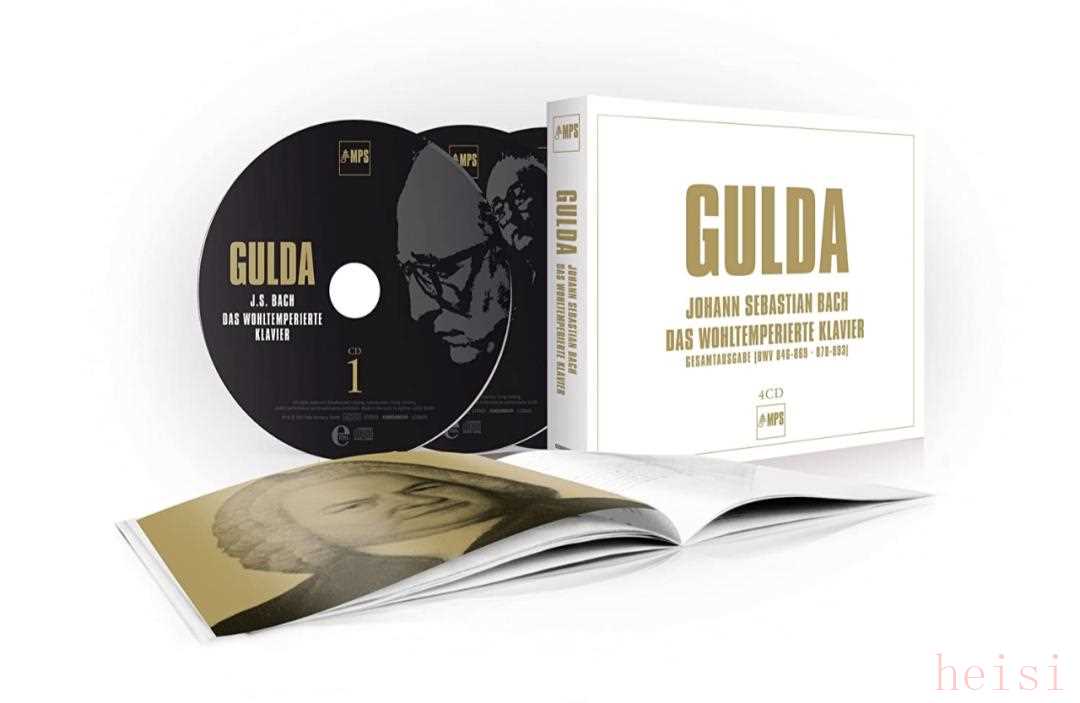

古尔达很早就开始投身爵士乐的世界,这套巴赫“平均律”也是在专精于爵士乐的唱片品牌MPS灌录的。一段时间里,由于MPS被并购,这套录音最初的CD版本由Philips发行。之后MPS再次独立出来,也完全没忘了这套杰作,两次将CD版本重发,这里要推荐的就是后一次发行的。这套唱片之所以值得珍藏,与唱片公司非常用心的制作分不开。很长一段时间里,随着唱片业的低迷,很多公司开始疏忽制作方面的问题。可至少对古典杰作的唱片来说,这是绝对要不得的,否则就是真正的自毁。

所幸,差不多就是在最近十年中,不少公司终于动对了脑筋,在制作方面重整旗鼓,唱片市场也随之出现新景观。单就古典音乐这块,精良的制作至少有两方面不可替代的作用。首先,录音本身的很多细节都需要在后期制作方面得到还原,否则会影响人们对演奏的整体印象。有时再版唱片的制作欠缺精细,就会在这方面留下遗憾。另一方面,装帧本身就是一门艺术。虽然这门艺术也不需要完全拘泥在某一特定风格,但如果不是以艺术层面的思维来做,那么粗制滥造的产品也会影响人们接受经典时的态度。

虽然这些情况始终存在,但古尔达这套录音,确实是我的心结。早年它在Philips的金线系列中以四张正价发行,品质与装帧都是这个品牌的代表作。奈何金线版很早就停产了,之后转为国际版的两套小双张发售,同时有日版推出,大抵是在双张中价的范畴。高价版行市的年代,我差不多还在读初中,不会想到以132元乘以4的价位去买一套唱片。之后,由于对小双张的制作不满意,一直没有入手。

前年在友人家中听正价版,又一次惊为天人,发现太多印象中未曾留下的美好。可惜,如今金线版已是古董价位,听了日版也不太满意。一时没得选,就暂时放下心愿,直到看到MPS这套,虽然有些犹豫地入手,结果却是越听越喜欢。这次新制作最具号召力之处,无疑是重新启用母带为音源。还有什么比这更具诱惑力呢?可即便有最好的底子,整个制作过程也需要环环紧扣,不能因为某些疏忽功亏一篑。要说制作质量影响听感,古尔达这套“平均律”还真是典型,这同钢琴家的演绎方式有关。

古尔达的了不起之处,一方面在于他纵跨巴洛克、古典与浪漫派,又大弹爵士乐,热衷于即兴演奏;另一方面,就是他在每一类演奏中,都能真正树立起自成一派的风格。钢琴家弹古典杰作时,虽有即兴思维带来新的眼界,但整体上,仍属“二战”后奥地利学派的灿烂光荣。《平均律》则是另一种光辉,风格上的独出机杼,一时难以找到相似的类型。大师洞悉复杂声部结构的透视眼光,无愧于后辈同行巴维所赞誉之“真正出于作曲家视角的演绎”。或许更加可贵之处,是古尔达虽半生顶着老顽童的光环,视陈规如同无物,又多搞怪之举,此处展现的手指技巧的锐利,却足以将他的洞见与奇想一丝不乱地付诸实践。

好多首赋格中,他将巴赫高度智性的结构把握于一瞬,听来却只有一派意想不到的自发与从容,真是太过瘾。古尔达的弹法是对复杂的声部进行高度聚焦,但与此同时,也有明显的比较“干”的倾向——触键异常集中,弹出极为凝聚的音质,同时踏板极简,录音话筒又放得很近。不说模仿羽管键琴的质感吧,那种凝聚和干脆的整体音响,就那么立在那里,演绎者的观点无比鲜明。也恰恰是这样的发音特点,对录音效果及唱片制作水平的考验很大。因为钢琴家的音响观念已经这么“干”,录音所捕捉到的自然泛音更是缺失不得。倘缺失了,就真正变成演、录皆干的状况,无法良好地呈现其原始构思的韵味。

这套唱片原本的音效极佳——完全依照钢琴家那种独特的构思来录,既没有泛音不足的问题,也没有过度的后期混响产生干扰。进入CD时代后,Philips最初那套正价版又做得如此成功。我先前在朋友家听金线的时候,他正好帮人找了这套的日版Philips再版,对比聆听,再版发行中泛音不足的问题虽不严重,却仍是明显可见。由于在那微妙的尺寸之内,少了一点,效果就会显出差别。可听了MPS的重制版,我就完全放下心来了。虽然音响系统比不上友人,但整体质感的还原,依旧分明可感。

原先心里没底,说实话,也是因为感到同Philips堪称装帧艺术典范的考究制作相比,新版装帧实在有些简陋,就是白底上一堆大字。但毕竟MPS这家公司长久以来是爵士乐品牌,其装帧风格与金线系列原本就不能在同一轨道上进行比较。某些设计独特的商品,看效果图不错,到手却发现不是那么回事。这套录音则相反,实物比效果图要精致很多。MPS还将这套录音在LP时代初版的封面作为说明册的封面。说明册内文是以钢琴家谈论《平均律》的文字,及另一篇作品介绍为主,附带制作人的回忆,可说相当详实了。

由此,更让人感到整体制作是出于唱片公司有意识的风格延续,而非潦草从事。当然最关键之处,仍是声音的处理。本套录音在重放效果方面,确实深入把握细节,让一度惊艳于金线版美声的我也难作它求。最重要的一点是泛音丰富,保全了整体效果的细腻,又无任何画蛇添足的“美化”,以显明重制有所作为。如此,才真是不浪费母带重启的资源。

- THE END -

“星标”音乐周报微信公众号

不错过每条推送