是的,你提到的现象确实令人惋惜。香港作为星光熠熠之地,许多与明星、电影、电视相关的餐厅或食肆,不仅提供美食,更承载了一代人的集体回忆和城市文化记忆。当这些承载着“港星食堂”标签的老店,特别是经营了数十年甚至近七十年、见证了香港变迁的传统品牌,选择停止营业时,它们所代表的老味道、老情怀以及独特的历史印记,确实面临着被遗忘和消失的风险。

这背后可能有多重原因:

1. "租金高昂与经营成本压力":香港寸土寸金,高昂的租金、人工和水电成本,让许多老字号的经营压力巨大,特别是当它们可能并未大规模扩张或转型时。

2. "后继无人":传统手艺和经营模式需要经验传承,但年轻一代可能因追求不同生活方式或觉得行业前景不明朗,而不愿接手。

3. "餐饮市场竞争激烈":新式餐厅、网红店层出不穷,分流了大量客源,特别是年轻客群。

4. "口味和环境的变迁":新一代的口味偏好可能发生变化,或者老店的装修和环境未能跟上潮流,吸引不到年轻顾客。

5. "历史建筑的限制":一些老店可能位于有历史价值的建筑内,改造和经营会受限于规定。

这些老店停止营业,不仅意味着一道地道“港味”的消失,更意味着

相关内容:

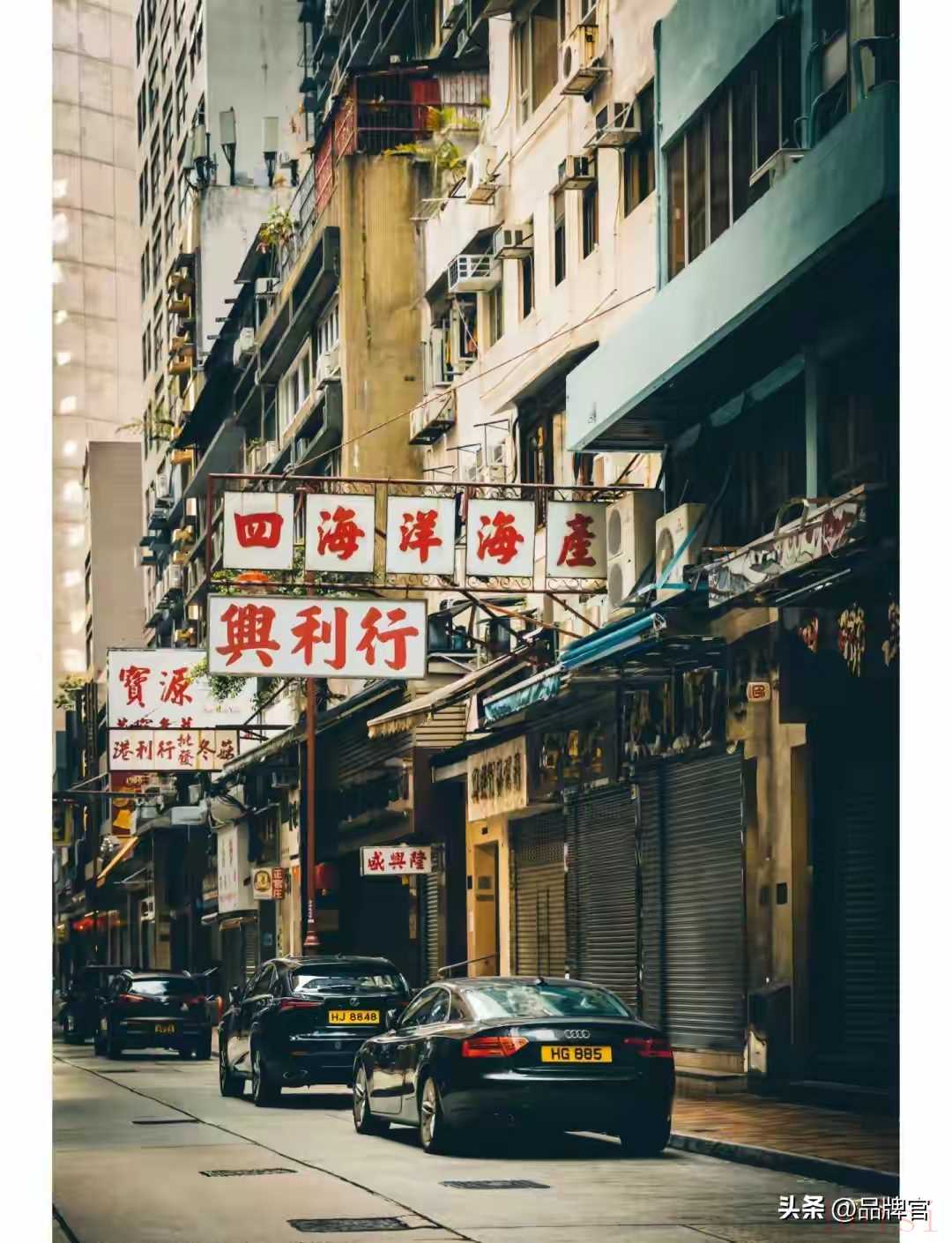

香港街头的老味道正在消失。一家家承载着几代人记忆的老字号店铺接连拉下卷帘门,大班面包西饼、名都酒楼、海皇粥店这些熟悉的名字渐行渐远。

如今,连被誉为港星食堂的炳记茶档也贴出了暂停营业的告示,这个消息在香港社交平台掀起轩然大波。

开业超过七十年的老字号,难道也要成为历史?这家藏在香港大坑夹缝中的茶档,用白纸红字写着"炳记茶档"的招牌,见证了半个多世纪的市井变迁。没有豪华装修,没有空调设备,只有露天铁皮棚和简易桌椅,却吸引了无数食客。

陈奕迅多次光顾,还留下"没吃过炳记,就等于没来过大坑"的题字。美国有线电视新闻网将其奶茶评为"香港四大奶茶王之一",独特的调配方式让这杯饮品成为无数人的心头好。影视作品也钟爱这里,《精装追女仔2》《难哄》都曾在此取景。

这样一家有明星加持、影视背书、街坊捧场的老店,为何突然停业?负责人澄清只是暂时歇业,等人手充足就重开。一句"咁热当放大假"背后,折射出香港餐饮业的普遍困境。招工难成为压垮骆驼的最后一根稻草。

香港特区政府统计处数据显示,今年五月至七月失业率升至百分之三点七,餐饮业失业率更是高达百分之六点四。一边是用工荒,一边是失业人数增加,餐饮业陷入有工无人做的怪圈。年轻人不愿从事辛苦且待遇有限的餐饮工作,老字号们面临人手短缺的窘境。

租金高企、食材涨价更是雪上加霜。旺角砵兰街一间餐厅月租高达十五万港元,这样的成本压力让许多老字号喘不过气。就在本地餐饮步履维艰之际,内地餐饮品牌却以雷霆之势攻占香港街头。旺角豉油街短短百米聚集了七家内地茶饮品牌,被戏称为"柠茶街"。

从尖沙咀到旺角,内地餐饮品牌随处可见,网友调侃以为到了"南深圳"。内地餐饮带来全新消费理念,季节限定、IP联名、会员积分等营销手段,让习惯了传统模式的本地店铺措手不及。中央厨房模式降低成本,标准化流程减少人力,这些优势让内地品牌在香港市场如鱼得水。

年轻一代消费观念已从"吃饱"转向"吃好+体验",他们更在意环境是否适合拍照,能否在社交媒体分享。本地店铺老旧的装修、手写的菜单、落后的支付方式,与新生代需求格格不入。

危机中也有转机。一些本地餐饮开始主动求变,富临集团减少传统中式食肆,转向装修新潮、卖相精致的特色小店路线,专攻年轻人市场。添好运点心店借鉴内地快餐化模式,推出平价高效的早茶套餐,成功打入内地市场。

香港餐饮的未来在于融合而非替代。港人北上消费的热情不会消退,内地品牌南下的步伐也不会停止。这种双向流动恰恰体现了香港的包容与活力。未来的香港街头,或许会出现老字号茶餐厅与网红奶茶店并存的景象,传统港式奶茶与创新水果茶各领风骚。

这才是香港真正的魅力所在——既守得住老味道,也装得下新潮流。所谓香港味道,从来不是某家店铺的专利,而是这座城市不断进化的精神底色。

老字号的灯牌熄灭时,新的光芒正在别处亮起。街角新开的小店,年轻人手中的饮品,街坊闲聊的笑语,都在延续着香港独特的饮食文化。这座城市的味觉地图正在重新绘制,而每一笔都值得期待。