这个问题很有趣,它触及了烟草市场随时代变迁而发生的大洗牌。上世纪(通常指20世纪,即1901-2000年)确实有不少家喻户晓的香烟品牌,但其中大部分要么因为健康风险警示、税收政策、市场策略调整、合并重组等原因而退出历史舞台,要么销量变得极其微乎其微。

如果我们要列举一个曾经非常著名,并且至今仍有相当知名度和销量的品牌,那么"“万宝路”(Marlboro)"是绕不开的。万宝路在上世纪是绝对的巨头,并且至今仍然是全球最畅销、最具辨识度的香烟品牌之一。

然而,要说“仅剩两款”,这个说法可能不太准确,因为除了万宝路,根据不同的统计口径和市场(尤其是特定国家或地区),可能还有其他品牌虽然销量不如鼎盛时期,但依然存在,比如:

1. "健牌(Kent)":也是上世纪非常著名的品牌,历史悠久,目前在很多市场仍有销售。

2. "红塔山(Hongta Mountain)":虽然是中国的品牌,但在中国市场非常著名,并且在国际市场上也有一定认知度,一直延续至今。

3. "双喜(Double Happiness)":同样是中国的著名品牌,历史悠久,至今仍有生产和销售。

"为什么会有“仅剩两款”的说法呢?"

"可能特指某个特定语境下的“大品牌”":比如在某些讨论

相关内容:

说起来,老北京、老上海的街头巷尾曾经有一种很特别的风景。你说,现在谁还会为一条街上一张烟标停下脚步?可在一百多年前,一包香烟的包装、一纸广告画,着实能让人驻足半天。要说那时候中国人见多识广,其实也不尽然,许多人的好奇和新鲜感往往就因为一包外来烟草而激起,你见过那个印着红脸的异国海盗,一手刀一手叉腰,站在甲板上、斜瞥着远方的“老刀牌”吗?它从洋鬼子的货轮里滚到中国人的手里,也不知是招牌厉害还是世道变了。

大约同不少“西洋玩意”一样,老刀牌的出场,很有点戏剧性。那会儿的上海,宽街上铺着石板,小贩们爱把海盗头像的海报贴在自家铺子的招牌边儿。仔细想想也有趣,那年头的中国,烟草还没什么本土招牌,谁先把外形做得渲染又大胆,谁就能抓住人心——尤其是对赶时髦的年轻人来说,能掏出一包印着凶狠大胡子的洋烟点着,那点儿洋气和刺激感,似乎比烟雾本身还熨帖。北京、天津那些弄堂里的小摊贩,也总要用张贴广告来招揽顾客。就像今天人们赶时尚买新球鞋,那个年代穿长衫的男人们,也会特意找上这些带有“新鲜味儿”的烟。

不过,有意思的是,这海盗形象虽然后来被奉为一代经典,可实际上同样打动人心的,还有那些别出心裁的品牌。比如在南京路上,有消费者更喜欢“将军牌”,因为那红袍绿帽的中国武将造型太扎眼;再说,彼时的中国不乏崇洋也崇古之人,哪个更合口味,全凭个人。于是不同的香烟包装成了那个时代“新潮感”下的众生相。

等到新中国成立后,局势变了。国家说要“掌舵市场”,外资品牌的日子不好过,老刀牌也得交了班。以往那些卷烟厂的握手默契没了,政府一纸令下,上海的工厂把老刀牌收归国有,“海盗”的商标说是形象有点殖民气息,不能再流行了。说换就换,后头便有了“劳动牌”——这名字可真是赤裸裸地告诉大家时代变了。谁还敢在包装上印大刀海盗,取而代之的是工人风貌,钢锤、齿轮、麦穗……都变得光明正大起来。别说,老一辈人提起这段,也还有点怀念,觉得好歹那时候的烟确实比土烤的香。

说到“文化认同”这茬,不得不扯到大前门。这个名头,细心人一听就觉得不一般。最早那是1910年代的事儿,最初叫“前门”,为了讨个响亮,也显得和北京更亲,后来干脆改成“大前门”。这变化在外人眼里似乎是“营销升级”,可实际上也是中国城门文化在卷烟包装上的一次“本土发声”。画上的正阳门案楼、灰蓝红三色,配上厚实纸盒,一支烟拿手里,像是能摸到老北京城墙灰。

忘了哪位邻居说过,他爷爷年轻时特着迷大前门,一天两盒是家常便饭。究其原因,一是“前门”这名字有份量,自个儿觉得吸着亲切;二来,民国后期大前门涨价,反倒让它成了“有派头”的象征。后来国营以后,大前门的故事也不简单——上海、青岛、天津三地工厂联手生产,听老厂工嘴里念叨,那叫“技术互补,资源共享”。虽说品牌没了民国那股子“风头劲”,但稳定了质量,工艺翻了个新,普通百姓对它印象其实更“耐久”。

这些年,大前门的皮子也换了不止一回。有人觉得最新版本的包装多了些“洋气”,塑封亮亮的,有人则更念旧,喜欢手感粗糙的老纸盒。坊间还流传过“收藏大前门烟盒”的风潮,说是勾起了一代人的集体回忆。但你要说哪个年代的烟更对胃口,其实众口难调。有人讲“老牌子是记忆的味道”,但新工艺生产出的烟,又未必没人买账。就像街头巷尾的早点,油条配豆腐脑,有人喜欢甜口,有人只爱咸味那样。

顺便说一嘴,哈德门这个牌子,也曾在烟民圈里风生水起。哈德门得名于崇文门,不用什么生硬外号,直接用北京地名,平易近人。二三十年代的大户人家,常备的就是哈德门,那时一度和“哈德门卷烟厂”一起成了生活风景。后来到了上世纪中期,哈德门销声匿迹了一阵。改革开放后,青岛厂子抓住复兴老牌的机会,把哈德门再度推出来。新包装既留着崇文门的图案,也多了点现代亮片,电视广告、公交站牌都讲“致敬经典”。

我爸小时候家里穷,但他总记得村口王叔春节前才能抢到一盒哈德门,高兴得一边吸一边讲北京笑话。那版本的哈德门,包装纸拆下来,孩子们还要攒着做书签。品牌得与失,总归绕不开人情世故。九十年代哈德门刚回归,销量疯涨过一些年,说是烟也成了情怀的载体,不夸张——有些人抽的是烟,有些人抽的是回忆。

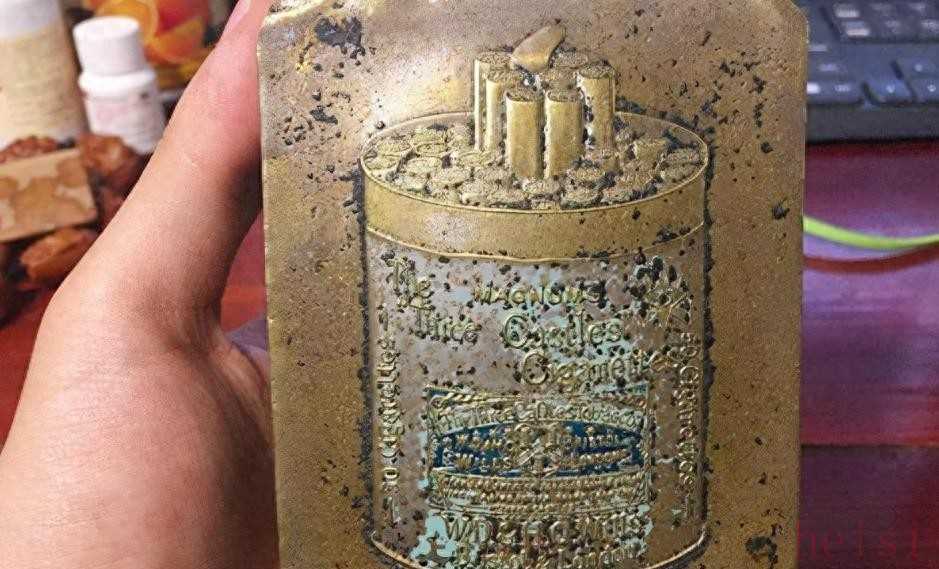

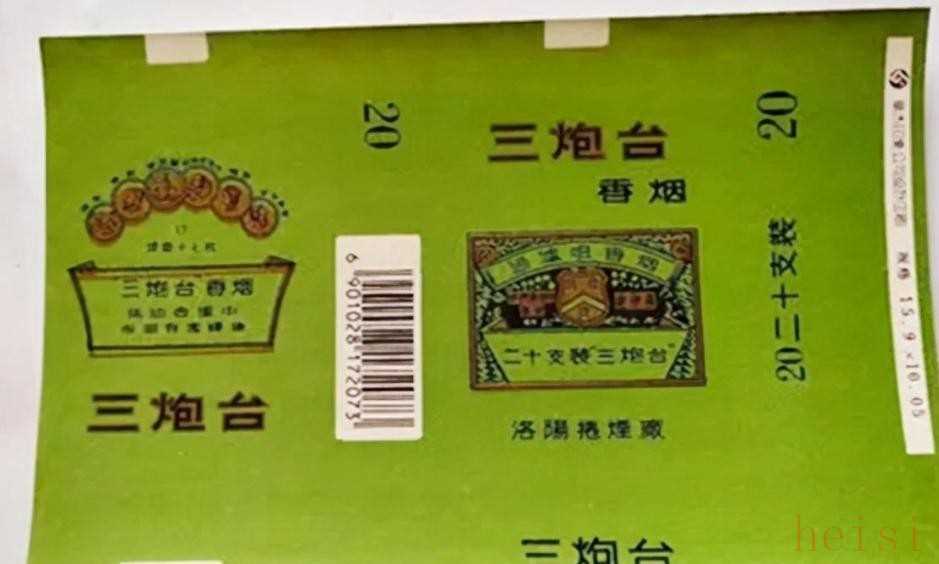

让人念叨的还有三炮台。这个名字一听像是要“护城防”,可其实那时候卖点突出的是一份“社交感”。广告里常常画着俩穿长褂的绅士,端着烟卷高谈阔论,背景隐约有点江南园林的味道。那种优雅氛围下,三炮台渐渐成了精英圈层的标志物。特别是上海、广州的茶楼,谈生意拉关系,必备三炮台烟。哪怕在广告上留几句调侃人情世故的小字,也格外受当时文人青睐。

可惜好景不常。新中国成立后,国家对烟草行业动了大刀阔斧的改造。三炮台太“洋气”,太脱离群众,被早早踢下历史舞台。读到这儿,想起幼时听外公说过的,“老烟不是戒了,是断了市场。”也有人笑称,“烟标留得住风景,烟味留不住江湖。”茶馆旧墙上那些发黄的三炮台广告,渐渐没人搭理,也算是一段奇妙浮生录。

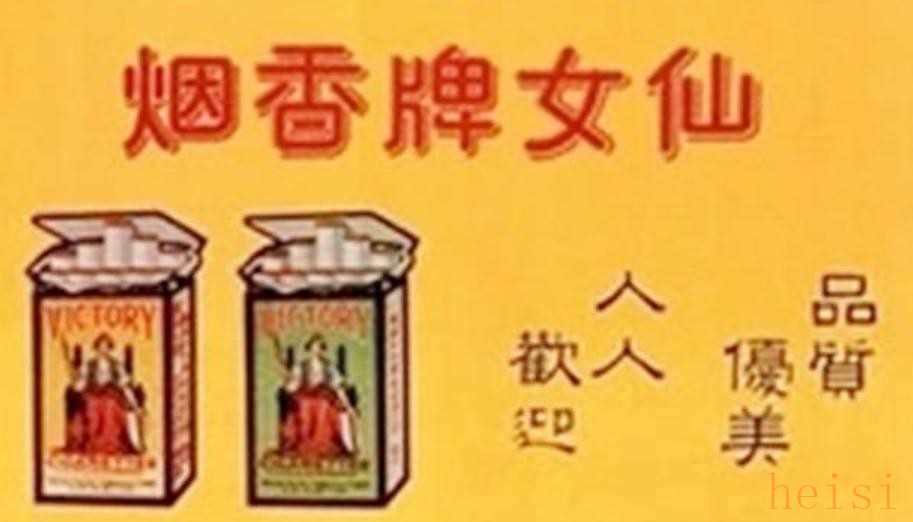

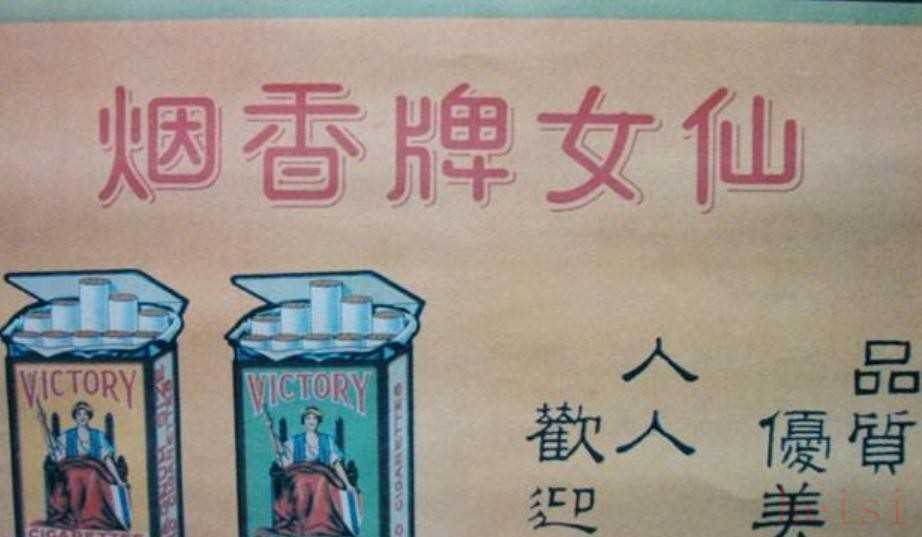

说到烟,忽然想起仙女牌。那是市面上头一家“明着卖给女人”的牌子。广告里旗袍女郎,香烟轻点,氤氲之间像是整个老上海风情都浓在那烟头。电影院、咖啡馆、时装秀,高跟鞋搭小巧香烟,成为一线女工憧憬又踟蹰的生活画面。仙女牌也算早早洞察了消费心理,连烟纸都做得细腻些,好让女孩子觉得拿在手里不拙气。可惜,这股风潮没能延续到国营年代。新中国要的,是能在生产队拉小车、操作设备的女工形象。穿旗袍、手摇烟的广告画很快被时代淘汰,仙女牌这一页,也算翻了过去。

许多老字号的消逝,说到底,是社会风气的更迭。烟盒上的海盗、将军、绅士、女郎,最后都没逃过时代的筛选。如今再翻出那一摞摞老烟标,有人慨叹文化凋零,有人觉得是进步的步伐踏碎了某些过时情怀。可你要说,有没有人还记得老刀牌的海盗、三炮台的绅士形象?肯定有,每个人心里都有几支“老烟”的影子,只是味道再好,也抵不过风向变了。

这事说到底,烟的世界看着小,实则映着大历史的镜子。各有各的沉浮,各有各的无奈。我们谁都逃不了这潮水的影响,换个名字、换个包装,后来人只当是新鲜玩意,前人却能娓娓道来烟火深处的往事。我常想,那些消失的牌子,也许就在某张泛黄的广告纸背后,冷不丁地就会跑进谁的梦里。