E is the fifth letter of the modern English alphabet and the second letter of the ISO basic Latin alphabet. It is also the most commonly used letter in English and many other languages. The letter E can represent a variety of sounds, depending on the language and context. In English, it typically represents the vowel sound /ɛ/ as in "bed" or the diphthong /eɪ/ as in "say".

相关内容:

过去十年,中国E-Bike品牌凭借供应链优势和价格优势,一度在欧美市场风头正劲。然而,随着关税政策的反复、竞争格局的加剧,以及欧洲消费者偏好的迭代,中国E-Bike出海故事正在进入“洗牌期”。

近期,英国商业贸易部宣布撤销对非折叠类电动自行车的“双反”措施,中国产E-Bike迎来关税减负。这一政策无疑释放出积极信号,为品牌在欧洲拓展提供了新的窗口。但利好之外,更残酷的现实是:欧洲市场早已是技术、品牌、文化多重较量的红海。关税壁垒的放松,并不能自动转化为市场份额,决定未来走向的关键,仍是“品牌力”能否打动欧洲消费者。

欧洲E-Bike市场:潜力巨大,但门槛更高

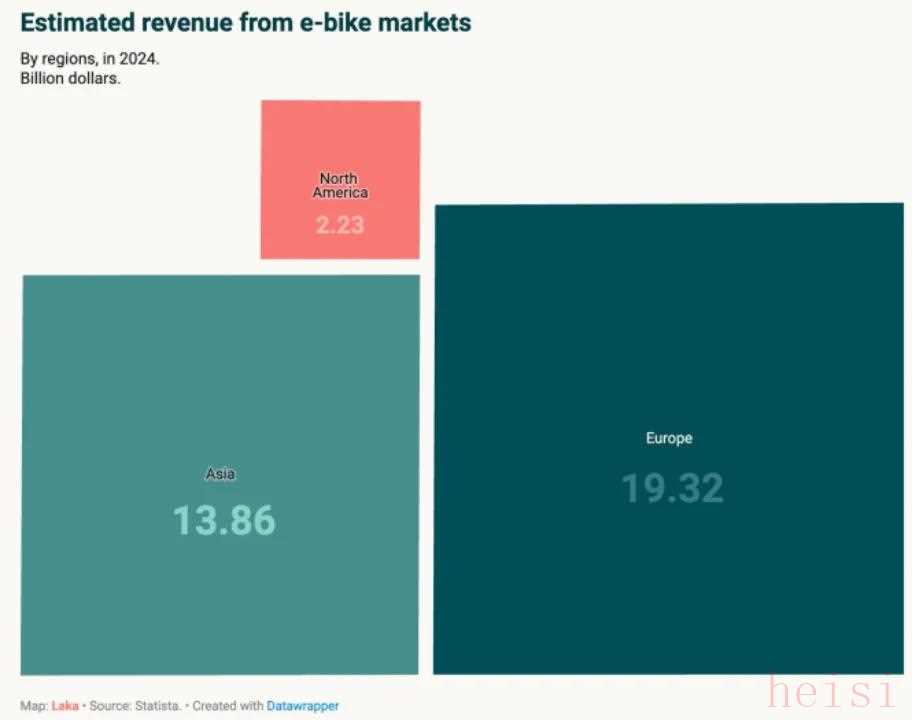

从数据上看,欧洲依然是E-Bike最具潜力的市场。根据Statista数据,2024年欧洲E-Bike市场预计收入将达到193.2亿美元,不仅大幅领先北美(22.3亿美元),甚至超过亚洲(138.6亿美元)。这一庞大市场背后,是欧洲城市交通转型和绿色出行政策的推动。

在荷兰、德国、法国等地,E-Bike不再只是通勤工具,而逐渐被纳入休闲、健身、运动的生活方式矩阵。与此同时,电动货运自行车在“最后一公里”配送中的应用,也让E-Bike更深入城市商业场景。

但机遇伴随挑战。欧洲E-Bike市场格局主要由三类玩家构成:

本土品牌:如Cube、Haibike、Gazelle、Winora,深谙欧洲消费者偏好,拥有先发优势;

中国品牌:如TENWAYS十方科技、DYU大鱼智行,依靠供应链与价格快速切入,但品牌认知度仍待提升;

海外巨头:如来自美国的Trek,借助自行车文化积淀和全球营销能力持续占领高端市场。

竞争激烈意味着,中国品牌若继续依赖低价切入,势必陷入同质化泥潭。欧洲消费者的选择标准早已从“能骑”升级到“更好骑、能代表生活方式”,这对品牌提出了更高的要求。

品牌出海营销策略:谁在打动欧洲消费者?

要想在欧洲市场突围,中国E-Bike品牌必须思考一个问题:在产品性能趋同的背景下,消费者为什么选择你?答案往往藏在品牌的营销策略之中。观察典型玩家的打法,可以发现三个值得借鉴的方向。

1. Cube:产品驱动+赛事热点,抓住专业人群

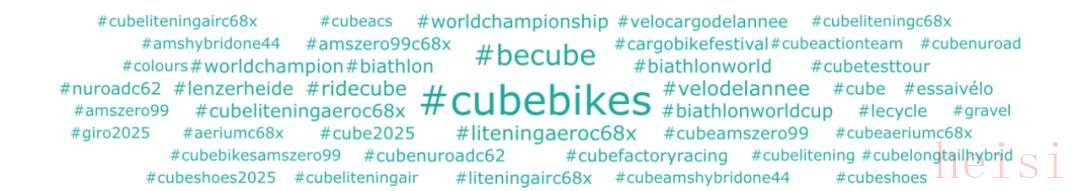

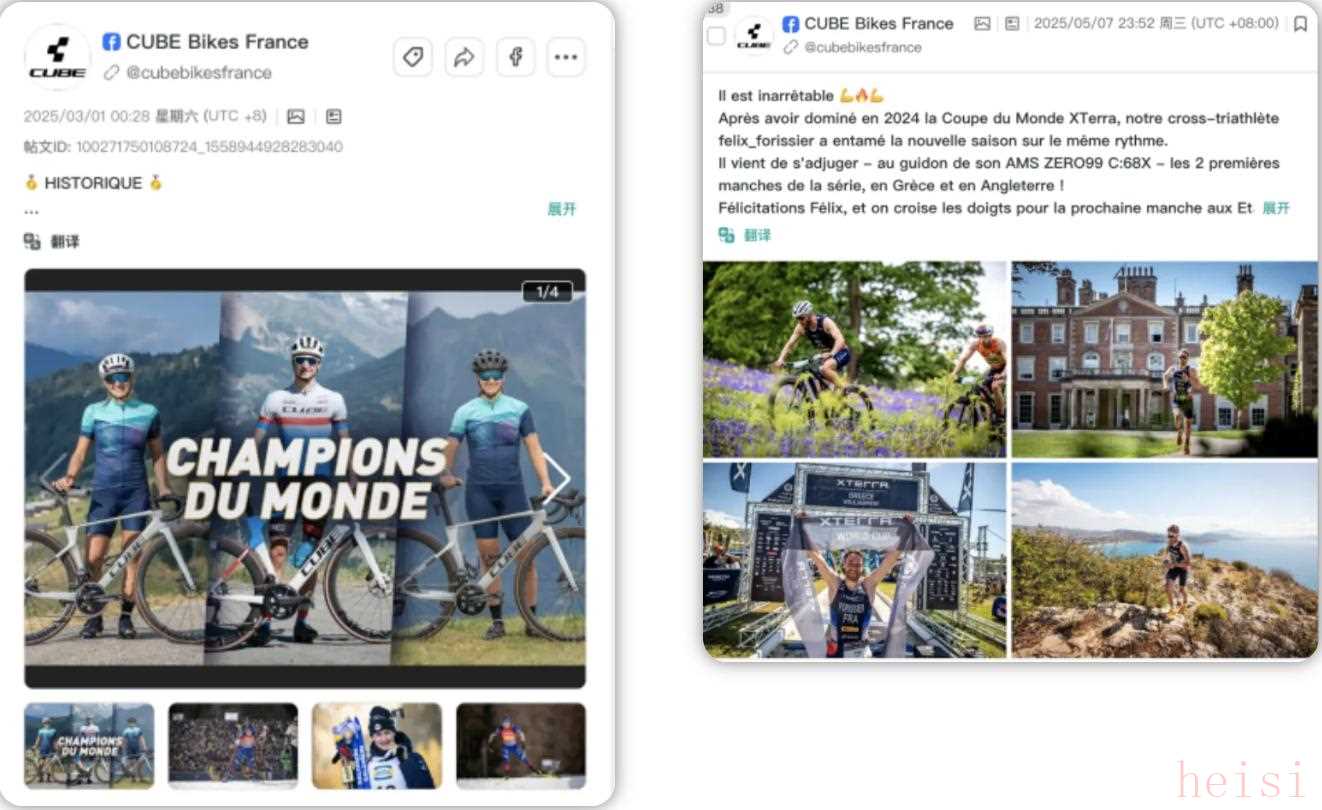

Cube的打法是典型的“产品导向型”。其新品迭代频率高,在社交媒体中大量使用产品标签与专业术语,借此强化技术壁垒。这一策略吸引了骑行爱好者和行业KOL,为新品持续引流。

更重要的是,法国拥有丰富的自行车赛事资源,Cube紧密绑定本土赛事热点,借助体育话题制造关注与互动。通过“技术+赛事”双线结合,Cube不仅稳住了专业骑行群体,还在更广泛的体育文化圈层中扩展了影响力。

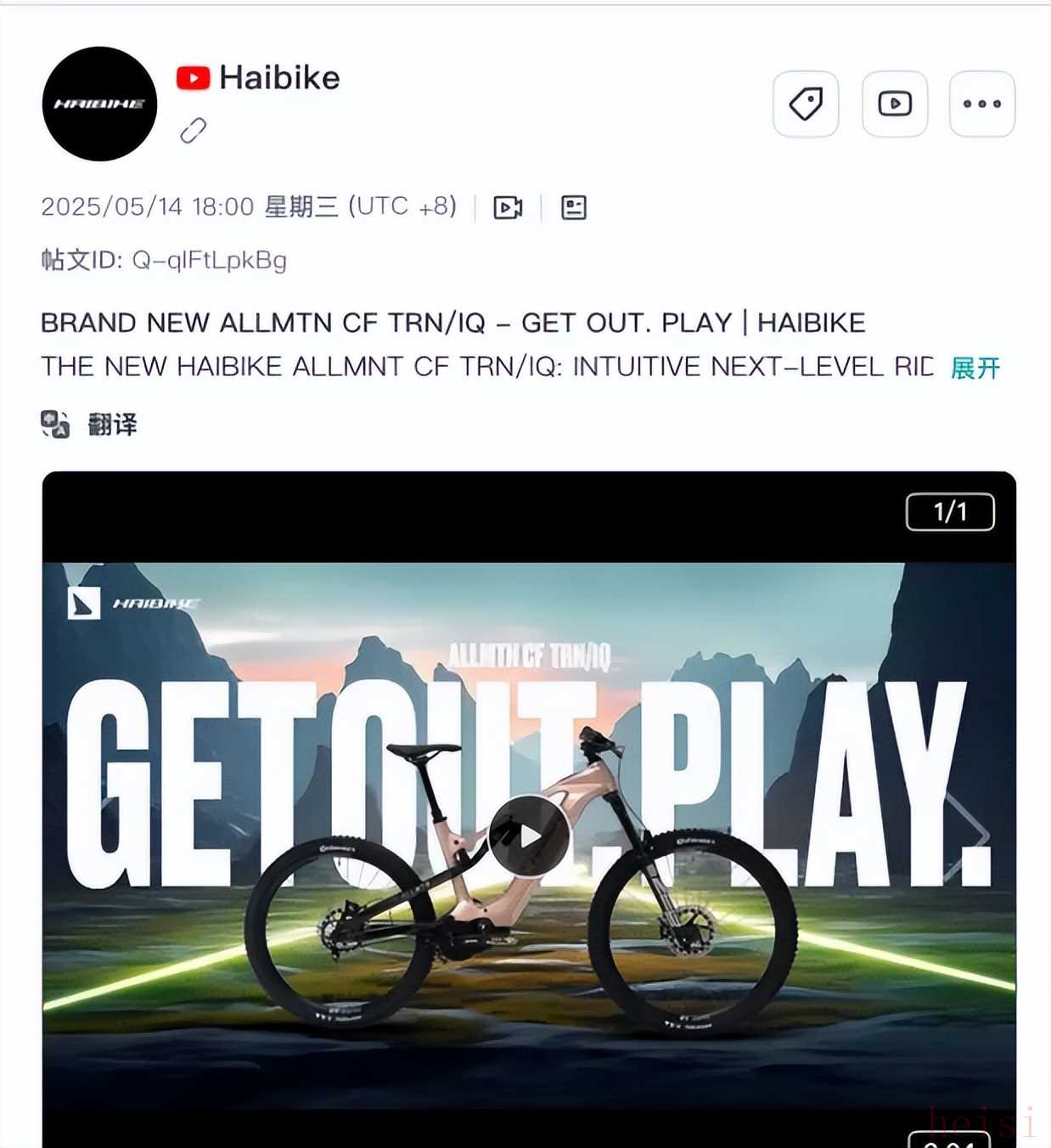

2. Haibike:科技叙事+用户故事,营造社群氛围

法国消费者在休闲与运动消费上,格外注重产品性能与质量。Haibike正是抓住这一点,通过内容展示其在动力系统、轻量化等方面的技术优势,传递“值得信赖”的品牌印象。

更值得注意的是,Haibike大量转发用户的骑行故事,将真实体验与品牌价值绑定。这种社群化运营模式,不仅让用户感受到归属感,也形成了“用户自发讲述—品牌放大传播—更多用户参与”的口碑飞轮。对欧洲消费者而言,这比单向广告更具说服力。

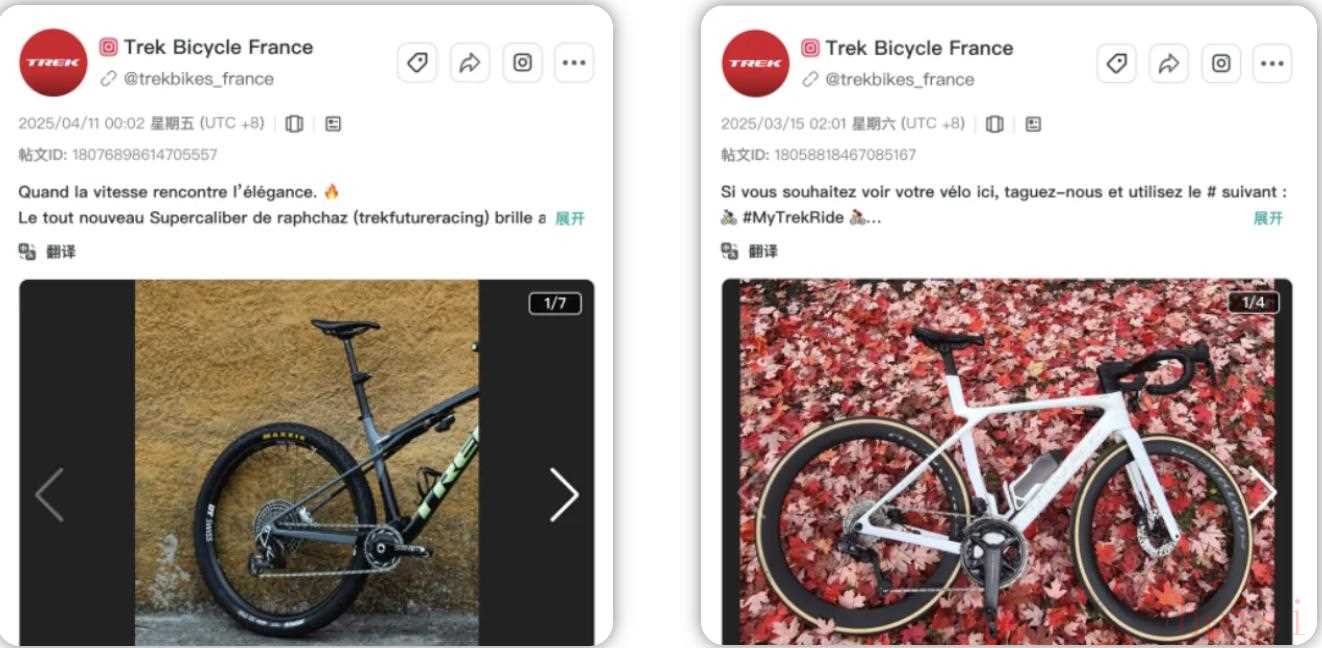

3. Trek:美学价值+生活化渗透,稳固心智认知

Trek作为传统自行车巨头,其E-Bike营销更强调“美学”和“生活化”。在社媒内容中,Trek注重视觉叙事,图片和视频往往构图精致、色彩饱满,使E-Bike被赋予审美与情感价值。

与Cube不同,Trek并不强调独立的“E-Bike标签”,而是将其自然融入传统自行车话题。这种“润物细无声”的方式,让E-Bike逐渐渗透到消费者认知中,而不会引发传统用户的排斥感。最终,Trek在保有原有用户的同时,完成了对新赛道的心智渗透。

结语

在欧洲市场,E-Bike已经不仅是一种交通工具,而是一种生活方式的象征。价格优势、政策利好只能带来阶段性机会,但无法确保长期竞争力。真正决定洗牌结果的,是品牌是否能够讲好故事、传递价值,并在消费者心智中建立长期认同。

对于中国E-Bike品牌而言,这意味着转型——从单一的供应链驱动走向品牌驱动,从输出产品走向输出文化。只有补齐“品牌力”这块拼图,中国E-Bike才能在欧洲不只是“再度掀起热潮”,而是赢得可持续的市场地位。