你说得很有趣,也确实是很多人第一次看到乌兰巴托时会有的一种感觉。虽然乌兰巴托是蒙古国的首都,理论上应该充满蒙古民族的文化元素,但实际上,你确实能看到不少日韩风格的建筑和商业文化,尤其是在市中心和新建区域。

这种现象背后有多重原因:

1. "近现代历史的影响:"

"苏联时期:" 在苏联的影响下,蒙古国的经济和建筑风格深受东欧和部分苏联地区的影响,但与日韩的直接联系相对较少。

"中蒙关系变化:" 20世纪60年代中蒙关系友好,中苏交恶背景下,蒙古与中国关系密切。但70年代末至80年代,中蒙关系恶化,蒙古逐渐疏远中国,转而寻求与西方和亚洲(尤其是日本和韩国)的接触。

2. "改革开放后的经济联系:"

"日本援助:" 日本是蒙古国重要的援助国和投资国。日本通过“Official Development Assistance”(ODA)提供了大量的资金和项目支持,涉及交通、能源、卫生、教育等多个领域。许多公共设施、医院、学校、文化中心等带有明显的日式设计风格或由日本公司承建,这是非常直观的。

"韩国投资与移民:" 韩国是蒙古国另一个重要的投资来源国,尤其在零售、餐饮、娱乐、建筑等行业。大量的韩国企业进入蒙古

相关内容:

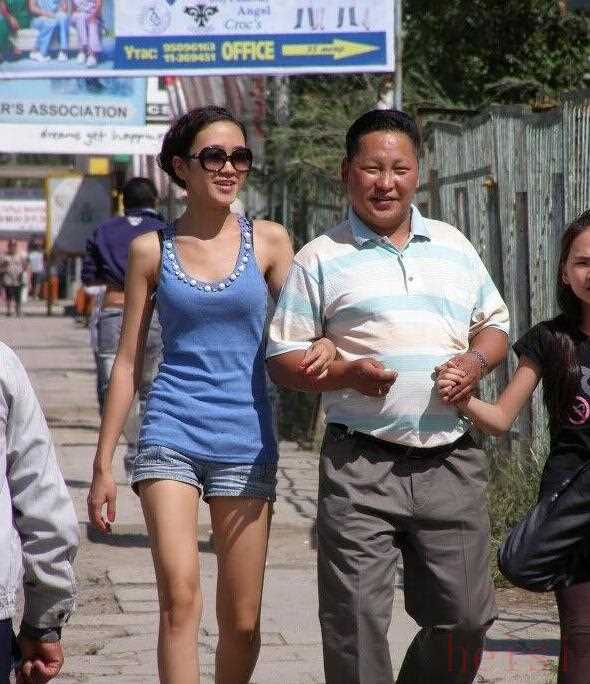

日韩的汽车和美发店已经成了乌兰巴托街头的一种常态,走几步能看见写着外文的招牌,拼音或者英文很常见,汉字却没有。人们很容易觉得中国文化在这里比日韩还“稀罕”。

蒙古的老人能讲几句俄语,这不是偶然。苏联曾经在这里留下了影响,文化跟文字变了,蒙古文被西里尔字母取代,寺庙也被关了不少,甚至成吉思汗的名字也不能随便提。

时间过去后,1991年苏联解体,蒙古突然发现曾经的靠山没了。重新选择邻居变复杂,日本和韩国趁机靠了过来,开始帮忙修街,开店,卖车,弄得乌兰巴托满街都是日韩风格。这些国家的咖啡馆、餐厅、甚至路灯都和自己本国一样,焦点全都在那里。

汽车市场中,日韩二手车特别多,哪怕是事故车修修补补也能上路。大家都觉得经济实惠,年轻人愿意买。韩国还主动资助蒙古学生到自己国家去读书,学成归来就直接开韩国风格的小店,理发、咖啡、零食……韩国带来的东西直接进到人们的生活里。

街头的消费品很容易被日韩品牌占据,蒙古年轻人爱看韩剧、日剧,听流行歌曲,不太关心本地节目。韩国每年都有奖学金给蒙古学生,回来后带回不少流行元素。超市里买到的零食,日本和韩国的种类总是更多。中国的货物呢,虽然有,但常常放在角落里,很少有显眼的位置出现。

其实中国和蒙古做生意不是小规模,连续多年贸易额都在第一;但中国出口给蒙古的大都是一些原材料和基建工程,普通人很难直接用得到。日韩却把日用品送到生活里去,加深了文化交流。华人在乌兰巴托人数极少,日常也很低调,宣传和标志都有限制,连招牌都不能用汉字。

有家餐馆曾用中文名字做招牌,没过几天就被砸了,警察随后劝老板还是换成拼音或英文。这种情况让中国文化不容易被人看到。

蒙古政府也开始意识到问题,本土文化正在不断消失。也会搞些活动和庆典,展示成吉思汗时期的服装、传统工艺。女外长在国际舞台常穿着蒙古服饰。但大街小巷还是以日韩习惯为主,婚纱照都是韩式,年轻人也更喜欢西方风格。

恢复传统文字成了政府的新计划,要在2030年前让回鹘蒙古文重新流行。可是真的教起来才发现难度大,老师和教材都不够。新一代的年轻人连之前的西里尔文都写得不好,更别说传统蒙古文。很多人觉得这门技艺用不上,宁愿去学别的。

现在小学也开了传统蒙古文课程,但合格教师差了很多,教材也紧缺。复兴文化的路很艰难,暂时还没有太大成效。

最近两年,有点新动静。中国的比亚迪和长城新能源汽车开始进入市场。汽车商觉得,新能源比日本二手车更省油,牧民也开始尝试购买。要是一步步扩展开,可能能影响街头汽车品牌的格局。

短视频也给文化交流带来变化。TikTok上的中国美食和汉服内容很受蒙古年轻人的欢迎。有人看了火锅做法,自己开餐厅加了火锅菜品,也有不少顾客。

文化的交流方式不同,效果也不同。日本和韩国用生活用品带来影响,中国能不能复制这种模式,也要看找对年轻人的兴趣点没有。比如电竞或者短视频、绿色能源,都会吸引人关注。

中国和蒙古这么多年的关系,其实是长期形成的,不是一时就能改变。历史、外交、贸易,各方面都影响着乌兰巴托街头的变化。绝大多数情况下,隔阂不是故意阻拦文化进步,只是信息不够畅通,交流手段未对上口味。

乌兰巴托这样的大城市,文化混杂其实也在慢慢调整。蒙古尝试把本土传统再带回来,这个过程不会太快。将来,日韩,中国,蒙古自己的元素可能会共同出现在同一条街上。各自都有位置,各自有吸引力,那才是融合之后的样子。