您好!关于您提到的“中国停产老香烟”以及“见过3种以上的,都已经五十多岁了”的说法,需要澄清几点:

1. "中国从未全面停产所有“老香烟”":中国烟草总公司(CNTC)管理下的卷烟生产是一个庞大的体系。虽然确实有部分具有历史意义、产量极低或因市场变化、税收政策调整等原因而“下架”或“不再生产”的特定牌号香烟,但这并不意味着过去市场上常见的所有“老香烟”都被全面停产了。

2. "产品更新换代是常态":烟草行业和任何消费品行业一样,会随着市场需求、消费者偏好、技术发展、法规政策(如焦油含量限制、口味调整、包装变化、健康警示等)而不断推出新产品,淘汰旧产品。很多过去的“老牌号”可能只是进行了包装更新、口味微调,或者被新的、更受欢迎的牌号所替代,依然在生产销售。

3. "“老香烟”的定义模糊":如何定义“老香烟”?是指几十年前的经典牌号?还是指某个特定品牌的经典口味?不同的定义会导致不同的结论。中国市场上依然能找到很多生产了二三十年甚至更长时间的香烟品牌和口味。

4. "关于年龄的说法":您提到见过3种以上的“老香烟”的人都已经五十多岁,这可能反映了以下情况:

"怀旧情结":年纪较大的人

相关内容:

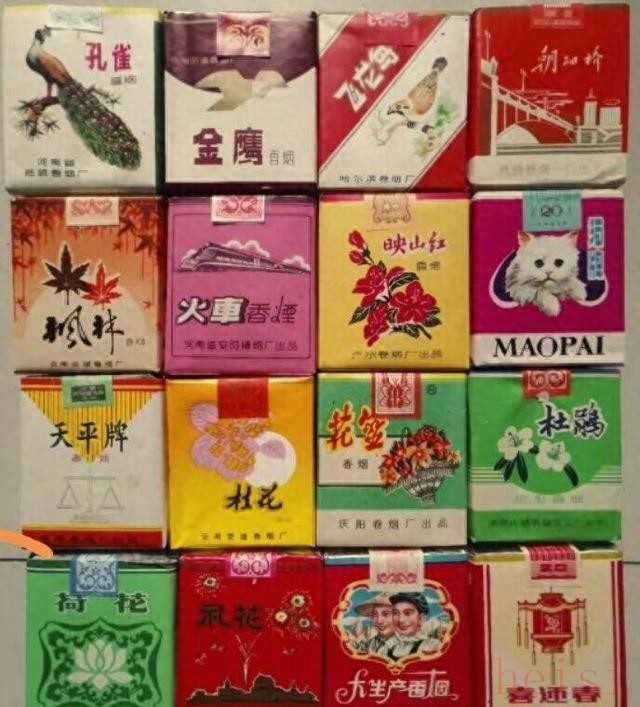

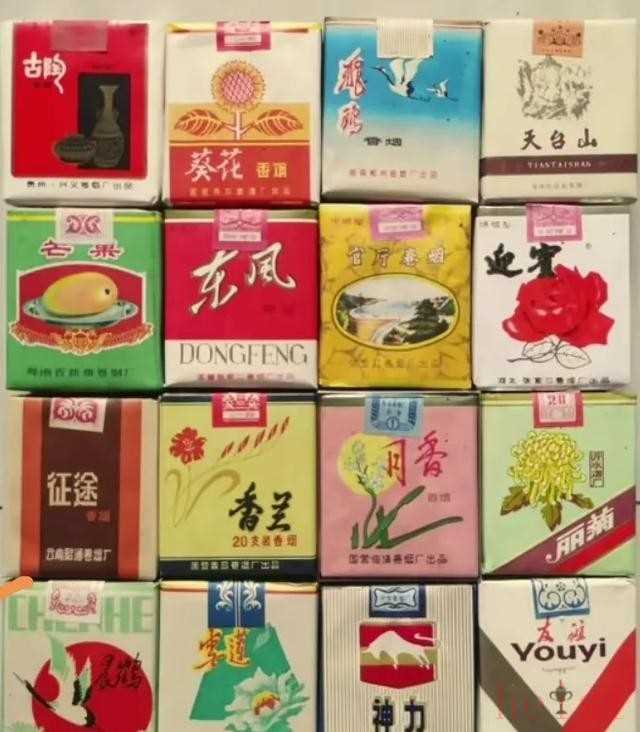

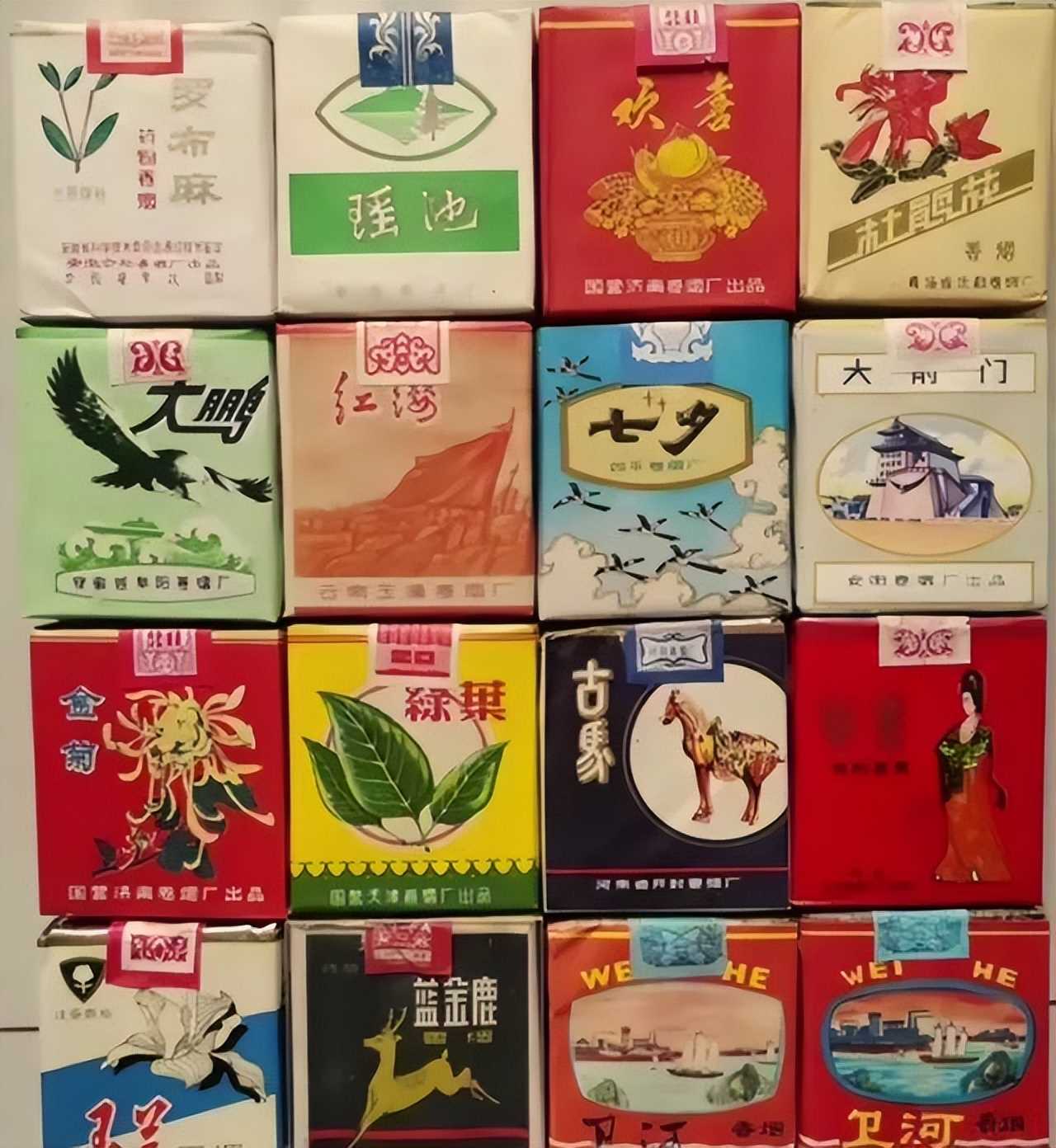

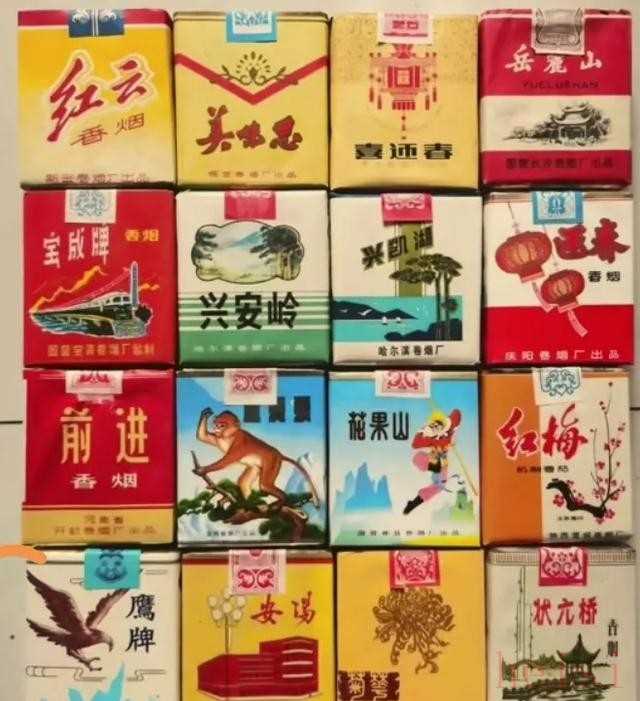

话说中国香烟这事儿,得从上世纪五六十年代说起。那时候烟草行业还处在计划经济阶段,各地卷烟厂生产的东西多是本地供应,品牌五花八门,不像现在这么统一。七十年代到八十年代是老烟品牌最活跃的时期,好多牌子在那时候风靡一时,抽烟的人基本都离不开它们。结果呢,随着九十年代市场化改革,烟草公司开始整合,很多小厂关门或者转产,那些老牌子就慢慢退出了市场。见过三种以上这些停产烟的人,现在起码五十多岁了,因为那些年头出生的人,现在都奔六奔七了,小年轻压根没机会碰上。

先聊聊东北那边的老烟。哈尔滨卷烟厂出的群猫牌,属于很早的品种,七十年代前就有了,抽过的人不多见,主要在当地流行。包装上画着几只猫,味道偏淡,价格便宜,那时候一包也就几分钱。沈阳的金葫芦牌也挺有名,东北烟民的经典,八十年代初还卖得火热,后来因为竞争激烈,九十年代就停产了。不少人回忆起它来,还觉得那股醇厚的烟味儿让人上瘾。黑龙江的辽叶牌,八十年代在东北特别流行,价格中等,抽起来顺口,停产后好多老烟枪惋惜不已。

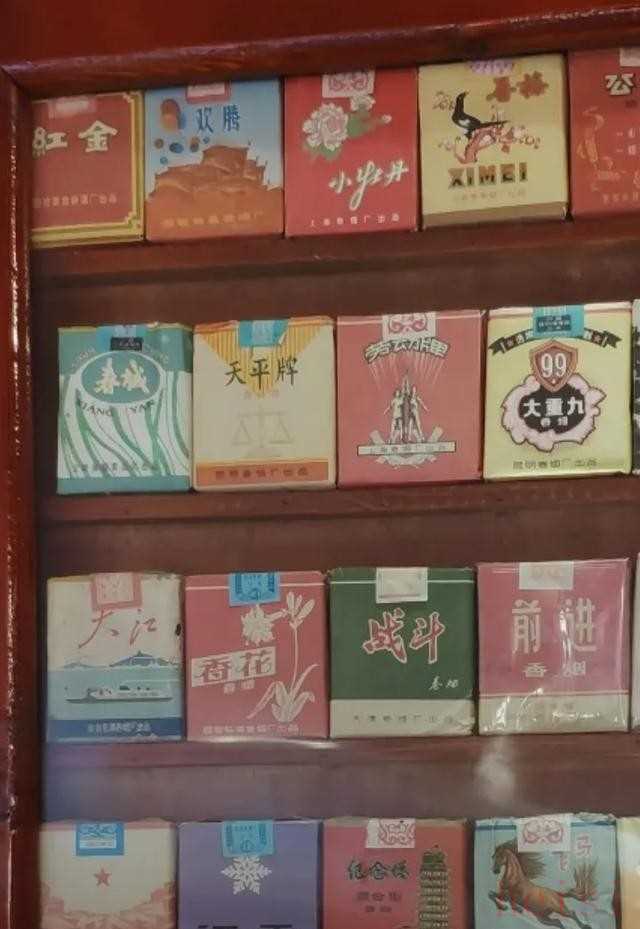

转到华北地区,北京的中华牌大家都知道,现在还是高端货,但七十年代的软盒中华是短支不带滤嘴的,七厘米长,那时候还算平民烟,抽的人不少。九十年代后改版了,老款就没了。青岛的老刀牌、哈德门牌和红锡包牌,都是上世纪的老字号,九十年代一度停用,后来恢复但也不一样了。火车烟一毛三,拖拉机一毛七,这些低价烟七十年代农村常见,抽的都是底层老百姓。金钟二毛五,大刀两毛,秋叶七分,这些牌子在山东一带卖得好,八十年代后渐渐消失。

河南的烟品牌多,开封牌是七八十年代的代表,开封卷烟厂出的,包装简单,味道浓烈,那时候河南烟民基本都抽过。安阳牌四毛五,小金钟二毛九,都是安阳产的,八十年代中后期停产。许昌牌二毛五,许昌卷烟厂的,低端市场主力。芒果牌三毛,带点果香,河南新郑产的,天平牌二毛四,这些烟在中原地区家喻户晓,九十年代因为烟草专卖制度改革,很多小品牌被大厂吞并,就此退出。

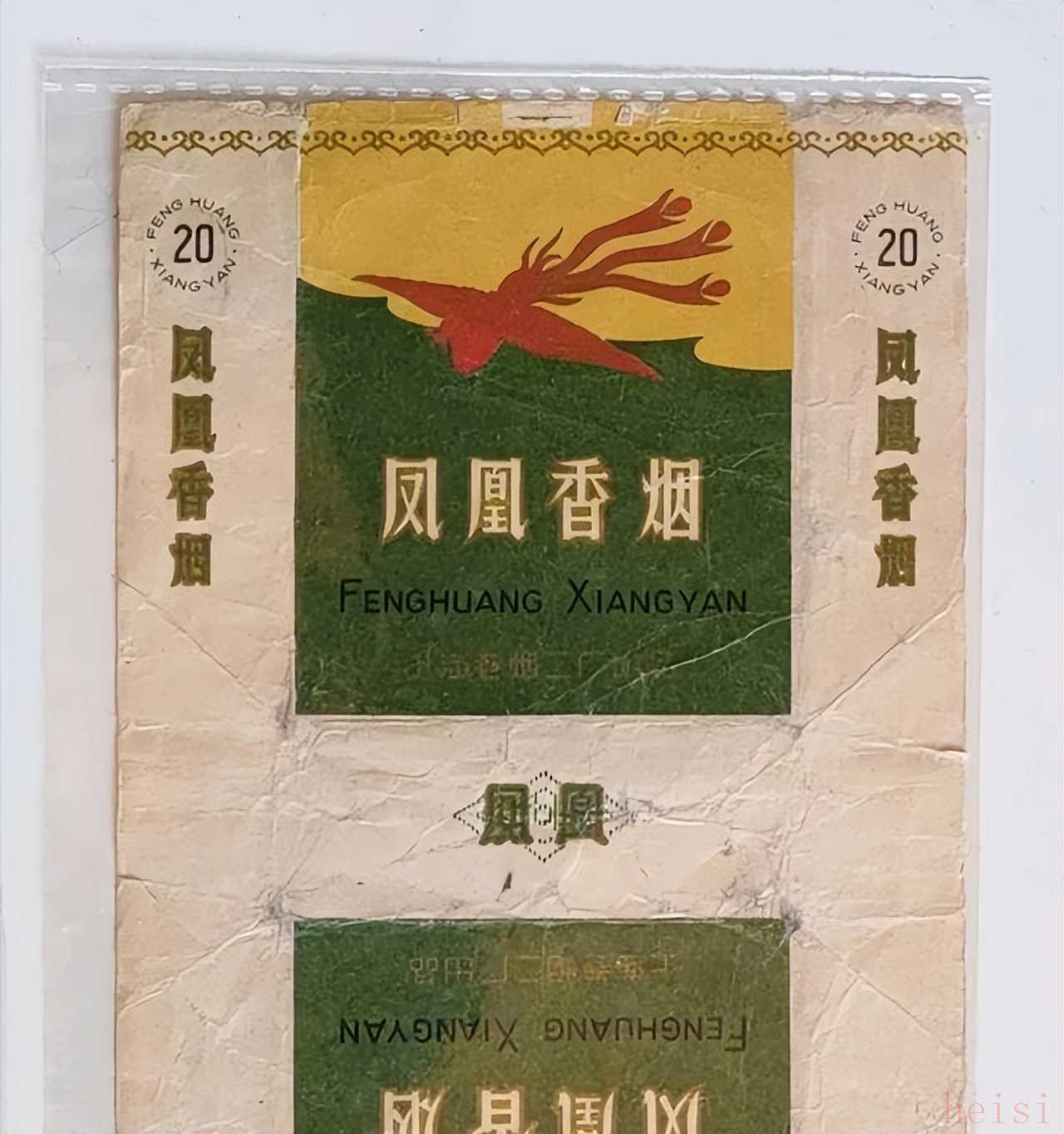

上海那边的烟一向讲究,凤凰牌七十年代初就出来了,上海卷烟厂的,香料加得多,抽一根满屋子香,有人专门买来闻两口。飞马牌二毛多,上海产的,七八十年代抽过的人都说好,包装上有匹马,停产后成了收藏品。大前门牌、牡丹牌、凤凰牌,这些甲级烟凭票供应,八十年代初还挺紧俏。玉兰花牌、白金龙牌、阿斯玛牌,这些外来风味的烟,在上海流行过一阵,阿斯玛八十年代停产一段时间,后来复产但味道变了。

云南的烟以云烟闻名,但老牌子有蝴蝶泉,七十年代末就停产了,曲靖卷烟厂的,早期很知名。黄果树牌、阿诗玛牌,阿诗玛八十年代的经典,停产后2000年后复产。云烟像天上一片云,牡丹如地上一枝花,这些顺口溜在烟民中传开。红塔山、红梅、红山茶、茶花,这些云南烟七十年代到八十年代卖得火,部分后来停产或改版。

广东的烟停产的不少,友谊牌、国宾牌,这些老品牌八十年代前常见,后来因为市场调整没了。红灯牌、红花牌、喜梅牌、芒果牌(广东也有同名),这些低端烟在南方农村流行。蓝金鹿、官厅、青竹、宏图、特制,这些牌子多是广东卷烟厂的,九十年代整合后消失。

湖南的停产烟有红梅、常德牌,这些七八十年代的本地货,抽的人多是本地人。四川的普照山、婉容、江梅、沱江,这些牌子在泸州古蔺一带有名,收藏家还收集烟标。陕西的窄版猴烟,七十年代变迁史中提到过,九十年代后不少品牌调整。

东北的恒大牌,生了一个孩子叫恒大,这顺口溜在黑龙江流行。工农牌两毛一盒,七十年代农村烟民偷着抽。经济牌八分、银球三毛三、丰收两毛七、电车八分,这些低价烟是底层人的选择,八十年代后逐步停产。

这些老烟停产的原因,主要跟烟草行业改革有关。八十年代末开始,烟草专卖局成立,小厂并入大厂,品牌集中化。以前各地卷烟厂上百家,现在就那么几大集团。市场竞争加剧,新烟口味多样,老牌子跟不上就淘汰了。环保要求高,香料配方调整,也让一些老烟没法继续。经济牌、勤俭牌、福字牌,这些八分钱的烟,代表了那个节俭时代,现在物价飞涨,几分钱的烟早没了影。

老烟民回忆这些牌子,总觉得那时候的烟纯正,用的是本地烟叶,没那么多添加剂。群猫、金葫芦、开封、凤凰,这些品牌承载了时代记忆,抽过的人现在多是爷爷辈。五十多岁的人,童年或青年时见过这些烟盒,在小卖部买过,或者从爸妈那儿闻过味儿。小年轻呢,超市里全是新牌子,中华、玉溪、利群这些。

收藏烟标成了保留记忆的方式,有人收集六万多枚,记录社会发展。烟标设计简单,图案反映时代,比如工农兵形象,或者地方特色。青岛的哈德门,上海的飞马,这些烟标现在拍卖会上还能见,价格不菲。

陕西香烟七十年代到九十年代变迁,窄版猴是代表,改革快车道上品牌调整频繁。成都消失的名牌,汽水糖果香烟一起回忆,那时候买烟还凭票,一家供量有限。

顺口溜是老烟文化的部分,一云二贵三中华,黄果树下牡丹花,阿诗玛生孩子叫恒大。这些口头传的,反映了品牌地位。省里抽中华,县里塔山,牛皮小伙大生产,庄稼老汉八分钱。

广东停产烟有红灯、红花,湖南有红梅变种。云南的蝴蝶泉早停,曲靖厂并入后没了。东北金葫芦,沈阳厂调整后消失。

这些牌子停产后,烟民适应新品,但总怀念旧味。阿诗玛复产,反响不错,但老烟枪说不如从前。中华从平民到高端,变化大。

总结,这些停产老香烟,见证中国变化,从计划到市场,从廉价到高端。见过三种以上的人,五十多岁了,抽过的人更多是爷爷辈。时代前进,烟味留存。