男士剃须刀的选择确实是个技术活,毕竟谁也不想第二天脸上就“战火纷飞”。要剃得干净,同时也要考虑舒适度和皮肤健康,这就要看刀头的设计、刀片的材质、贴面系统的质量以及动力系统是否足够强劲了。

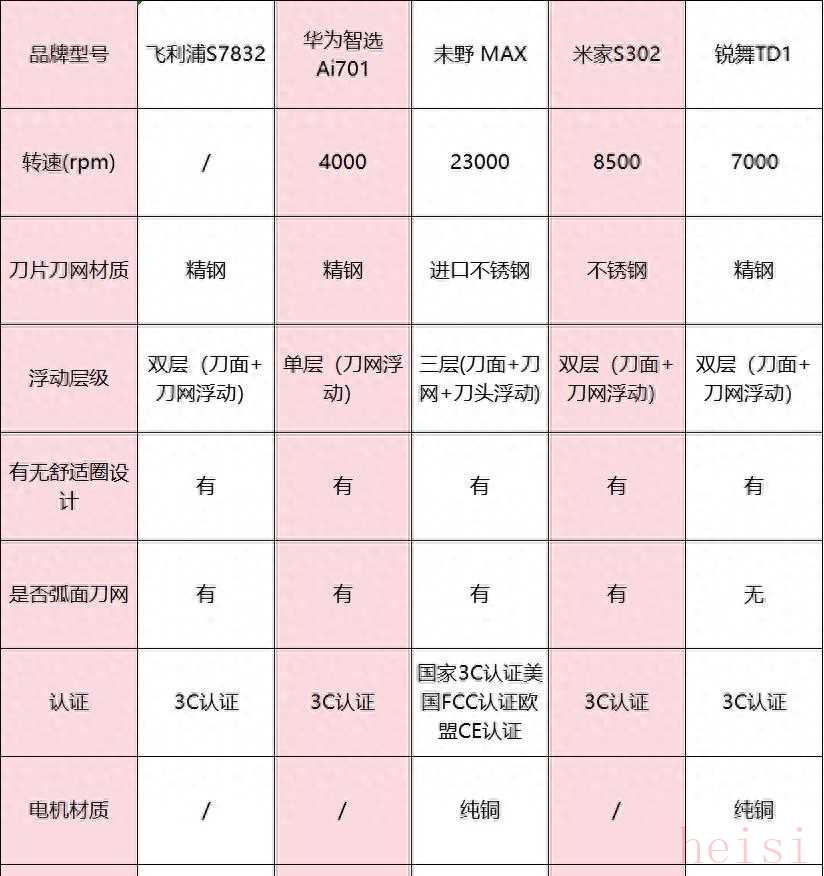

根据各大电商平台(如京东、天猫)的热销、用户评价和专业测评,结合剃须效果、舒适度、品牌口碑等因素,我为您整理了一份“剃得干净”的热推品牌榜单(排名不分先后,各有侧重),并挑选出其中7款最具代表性、最受推荐的品牌型号,这些品牌在剃须干净度方面普遍表现优异:

"热推榜单前7款剃得干净的品牌推荐(最建议买!):"

1. "飞利浦(Philips)"

"推荐理由:" 全球剃须领域的领导者,技术积累深厚。其"电动剃须刀"(如 Norelco 系列的 rotary 转动式和 Series 7000/9000 系列的贴面刀头 Lather System)以剃须干净、高效著称。贴面系统配合水汽或须后水,能极大提升剃须顺滑度,减少拉扯感,剃得非常干净彻底。品牌值得信赖,售后也相对完善。

"适合人群:" 追求高效、干净剃须效果,对品牌和售后服务有较高

相关内容:

清晨剃须浪费的,是你一个小时的好心情:别再被剃须刀“割”了,7款实测后的省时省心选购法

早上闹钟一响,你和时间的赛跑就开始了。说实话,我身边好几个朋友都是因为剃须拖延而差点误了班车,尤其是出差常年奔波的那批人,清晨的每一分钟都是硬通货。前几天我朋友小李给我发语音,说他买了台便宜货,早晨总被刮伤和拉扯弄得手忙脚乱,还得多花十分钟上药敷冰,整个人都没状态。这种小事,积累起来影响工作效率和心情,别人看不到的成本往往更贵。

市场上看似选择很多,实际雷区更多。说白了,大牌动辄几百到上千的定价让人心疼,而低价机型为了压成本又在刀片、电机和做工上偷工减料,结果是剃须效率低下、皮肤反应多、寿命短。我有同事张姐付了高价买了款颜值机,结果回头发现续航、刀网和电机都不是为长期高频剃须设计的,用不久就感觉力不从心。换句话说,剃须刀要么让你省心,要么天天折腾你。

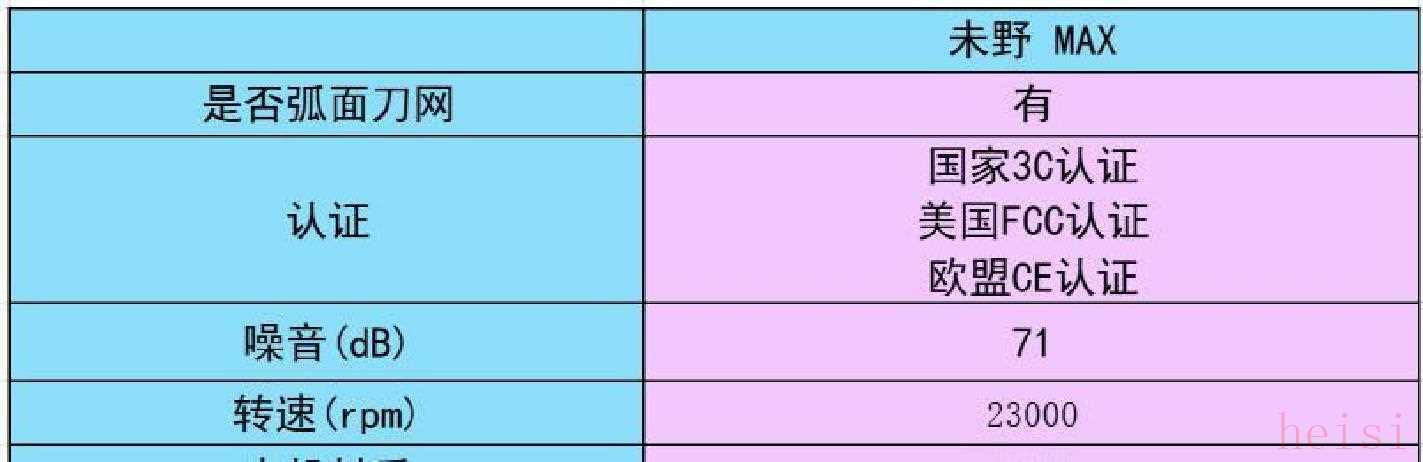

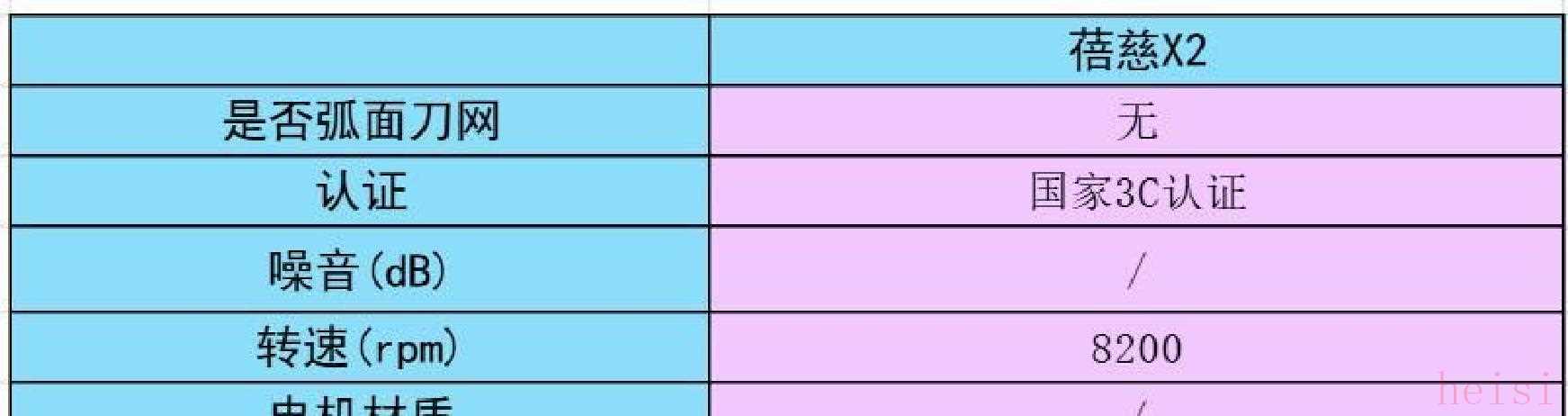

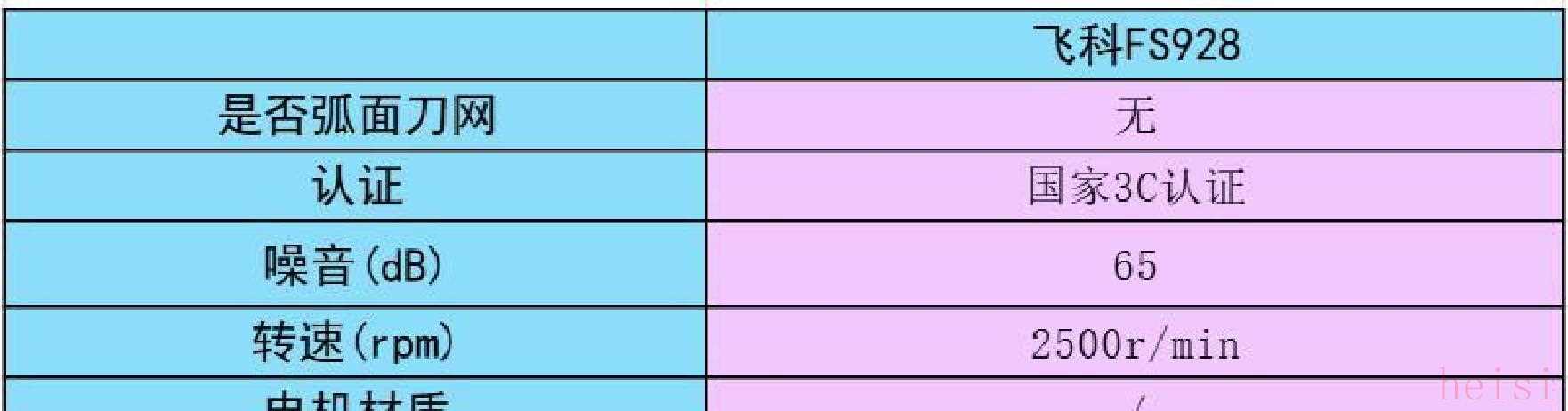

要把时间和皮肤都省下来,先看电机这一关。我实测过几款,发现纯铜电机在驱动稳定性、抗衰减和耐腐蚀方面确实占优势。你能从参数里看到两类电机,纯铜的能在长时间使用后保持输出,不容易掉速,铝制电机则可能用久了动力走坡。像我用过的一台高转速机型标注有23000转的纯铜电机,实际使用中清洁率和耐用度都很让人安心。再者,转速并非越高越好,关键在于刀网和刀头的贴合设计,只有电机和刀头配合得好,剃净效率才上来。

除了电机,剃须头的贴合度和刀网材质决定了舒适度。这一点对敏感肌尤为重要,带舒适圈和多重浮动结构的刀头可以显著减少拉扯和刮伤。比如我朋友阿明的胡须又粗又硬,他换了台多浮动刀头、刀片自研磨的机型之后,剃须次数从原来的“用力多次”变成了一次到位,皮肤也少了红肿。另一方面,支持干湿双剃和全身水洗的设计,让清洁维护更简单,出差时也省心;华为智选那款的快充与续航设计在出差场景里很讨喜,是我见过对“随身可用”理解比较清晰的产品。

实际购买时,有几个可操作的检测方法可以当现场“试金石”。你可以用手感判断握持舒适度,旋转几秒钟倾听电机噪音和振动是否平稳,查看刀头是否能拆卸更换、备件是否易买。再有,观察机身是否有IP防水标识,确认充电口是否通用以及是否有旅行锁和剩余电量显示。这些细节往往决定了长期使用的成本,比如刀头替换周期、是否容易清洁和是否能带上飞机等问题。

说到预算分配,我自己会把钱投在关键件上:优先看刀片材质和电机类型,然后考虑贴合设计和维护便利性。给自己定个衡量标准:如果你每天都剃,刀头贴合和电机持久性就值得投入;如果只是偶尔整理胡须,那么轻便、续航好、便携性高的机型会更符合需求。我身边有个出差多年的朋友,最终选择了重量轻、支持通用电压又有旅行锁的机型,既省心又不占行李空间,这类需求其实很多人都会有。

使用和保养也别敷衍。每次剃须后冲洗刀头并晾干,定期给刀轴加几滴专用油,刀头用了几个月就换新,能把意外刮伤和性能下降的风险降到最低。我建议频繁剃须的人每6到12个月关注一次刀头替换周期,出差多的人优先选带旅行锁和快速充电功能的机型,避免临场尴尬。长期下来,你会发现小小的维护投入,能换来稳定、高效的剃须体验。

未来趋势我也有点判断:越来越多的品牌会把精力放在提高长期稳定性与用户体验上,而不是简单堆参数或做外观噱头。专注剃须性能的专业品牌会在细分市场继续凸显,而那些只做颜值或靠补贴的低价机型,可能会被性能与耐用性更优的产品取代。换句话说,越是注重使用感和耐用性的选择,越能在清晨帮你省下真正的时间成本。

最后说一句,剃须刀不是越贵越能救你,关键是买对适合自己生活方式和肤质的那一款。哪个细节会让你在早晨节省最多时间?是电机稳定性、刀头贴合度,还是便携续航?说说你的经历和最不想在早晨遇到的剃须尴尬吧。