我们来分析一下这个有趣的新闻:

"事件概述:"

"悉尼妹 (Sydney Girl)" 是一个澳大利亚的时尚品牌,主打年轻、休闲的风格。

该品牌选择了一位亚裔女性作为其牛仔裤系列的形象代言人。

然而,此举引发了部分消费者的批评,指责其构成“种族歧视”。批评者认为,该代言人的外貌特征(如肤色、眼睛形状)与典型的西方白人形象有较大差异,而牛仔裤的营销宣传中却大量使用白人模特,这种反差被认为是在暗示亚裔女性不适合穿该品牌的牛仔裤,或者是在迎合某种刻板印象。

在这场争议中,"美国鹰 (American Eagle Outfitters, AE)" 的CEO(时任或相关高管)被报道因此事件(或围绕该事件的营销活动)获得了约100万新客户。

"分析:"

1. "悉尼妹的争议:"

"核心问题:" 争议的焦点在于品牌营销策略是否恰当。选择亚裔模特本身并不构成歧视,但关键在于其营销的整体语境和一致性。

"潜在问题:" 如果悉尼妹在其他广告中 predominantly 使用白人模特,那么选择这位亚裔模特可能会被解读为一种“特殊待遇”或“表演性多样性”,而非真正的包容。这会让消费者质疑品牌是否真诚地欢迎所有族裔,还是仅仅为了应对舆论而进行“政治正确”

相关内容:

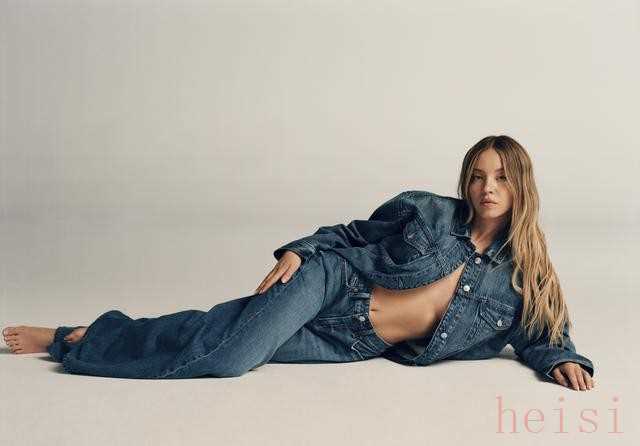

悉尼妹代言美国鹰牛仔裤的广告火了,但火得有点魔幻。一边是网友狂喷“种族歧视”,一边是销量蹭蹭往上涨。广告里那句“双关语”,把“genes”和“jeans”玩在一起,结果引发了一场全民讨论。有人说这是在搞优生学暗示,有人觉得就是个玩笑,哪来那么多事?但无论怎么吵,牛仔裤照样卖爆,悉尼系列一周内售罄。

我反复看了那支广告,悉尼妹穿着贴身牛仔裤,镜头里自信又自在。她说基因决定头发、眼睛、性格,牛仔裤决定气质。其实,这种表达在时尚广告里不算新鲜,但这次的火药味有点浓。美国前总统都出来点评,说这是最火辣的广告。可这场“危机”竟然成了美国鹰的转机?

施滕斯坦,71岁的美国鹰CEO,在办公室里看着网络争吵,估计心里比谁都淡定。他没有选择道歉或者撤回广告,反而禁止员工在社交平台回应。组建小团队盯着舆情,聘请第三方做民调,整个过程像是看一场网络大戏。你说他是老谋深算也好,是胆子大也罢,最终结果就是——新增客户接近100万。

很多人担心美国鹰会步Target、百威的后尘,被“文化战争”搞垮。但现实是,年轻人还是买账。门店里试裤子的队伍排成长龙,官网新款一上架就卖光。民调结果也很有意思,大多数消费者其实并不在意广告里的争议,更关心的是牛仔裤合不合身、价格实不实惠。

我想起自己逛街的场景。其实我们买衣服,真的不会纠结广告文案到底隐含什么政治符号。喜欢就买,不喜欢就吐槽,没那么复杂。悉尼妹这次的广告,说到底还是凭着她的个人魅力和美国鹰的品牌调性,吸引了大批新用户。

施滕斯坦的家族零售基因,可能才是美国鹰能顶住风暴的底气。他祖父1917年开百货店,到他自己带着家族跨界鞋店、家具、男装甚至酒庄。零售业的“长线思维”,让他懂得:舆论是风,生意是根。只要根稳,风再大也吹不倒。

广告里那句“悉尼有一条好牛仔裤”,其实就是抓住了年轻人的口味。施滕斯坦常常和儿孙们聊潮流,甚至会在以色列旅行时观察孙女们流行什么,然后直接引进门店。牛仔裤、弹簧手环、小众夹克,他总能精准踩在流行点上。这种“懂年轻人”的直觉,比任何市场调研都有效。

这次美国鹰没止步于悉尼妹。9月又和NFL球星凯尔西合作,结果当天凯尔西和泰勒·斯威夫特官宣订婚,广告曝光直接拉满。有人说这是运气,其实更像是一种“市场嗅觉”。施滕斯坦懂得抓住每一次社会热点,把品牌和明星话题深度绑定。

但美国鹰的“冷处理”也很关键。面对铺天盖地的批评,施滕斯坦没让公司陷入口水战,而是专注民调和销售数据。事实证明,绝大多数消费者不受网络争议影响,反而觉得广告有趣、时尚。这种“无回应”的策略,避免了品牌形象二次受损,反而巩固了年轻人的认同。

我很佩服施滕斯坦对底线的坚守。他说如果广告真有歧视成分,绝不会上线。毕竟他的岳母在纳粹德国长大,亲眼见过犹太教堂被烧毁,这样的家庭记忆让他对“优生学”极度敏感。这种背景,让他的立场既有商业考量,也有人文底色。

悉尼牛仔裤11月还要补货,悉尼妹的专属推荐系列持续热销。美国鹰成为15至25岁人群的第一牛仔品牌,这不是一场舆论“翻车”,而是一场品牌升级。施滕斯坦那句“我的目标是让全美每个屁股都穿上美国鹰牛仔裤”,听着有点幽默,其实很真实——生意就是要落到实处。

这事也让我想到,现在品牌营销越来越像一场社会实验。争议、热点、明星、民调,所有元素混在一起,最后能否转化为销量,才是终极标准。美国鹰这次用“争议”做加速器,反而成了最大赢家。你说以后还会不会有更狠的广告、更大的风波?谁知道呢。

其实,网络世界里的声音再大,最终还是要看消费者的选择。广告可以吵,牛仔裤要卖。品牌要活下去,就得有点“顶风作案”的勇气,也得懂得什么时候该沉默。美国鹰这次的成功,可能给很多品牌上了一课——别被舆论吓住,坚守自己的判断,有时候风暴之后就是晴天。

最后留个悬念,下次悉尼妹的广告会不会再掀起一场更大的风波?美国鹰还能不能一直顶住?我们一起等着看吧。