这则评论的锐评角度非常鲜明,直接点出了“老北京”金字招牌的严肃性和被滥用的严重后果。以下是对这条评论的解读和延伸思考:

"锐评解读:"

1. "核心观点:" “老北京”不仅仅是一个地域概念,更承载着深厚的历史文化底蕴、独特的市井风情和特定的品质象征。这个“金字招牌”是经过长期积累和广泛认同形成的无形资产,具有极高的价值。

2. "批判行为:" “随便乱挂”指的是一些商家或个人,并未真正具备“老北京”的特质(如历史传承、地道工艺、正宗风味、良好信誉等),却随意使用“老北京”相关的名称、标识或口号来招揽顾客。这种行为涉嫌"文化挪用"和"品牌滥用"。

3. "严重后果:" 评论用“无异于砸”来形容这种乱挂行为,语气非常强烈。这意味着:

"损害品牌价值:" 滥用会稀释“老北京”的独特性和价值,使其失去辨识度和吸引力。

"误导消费者:" 让消费者产生误解,当期望落空时,会降低对整个“老北京”相关产业的信任度。

"败坏市场风气:" 助长弄虚作假、以次充好的现象,破坏公平竞争的市场环境。

"伤害真实传承

相关内容:

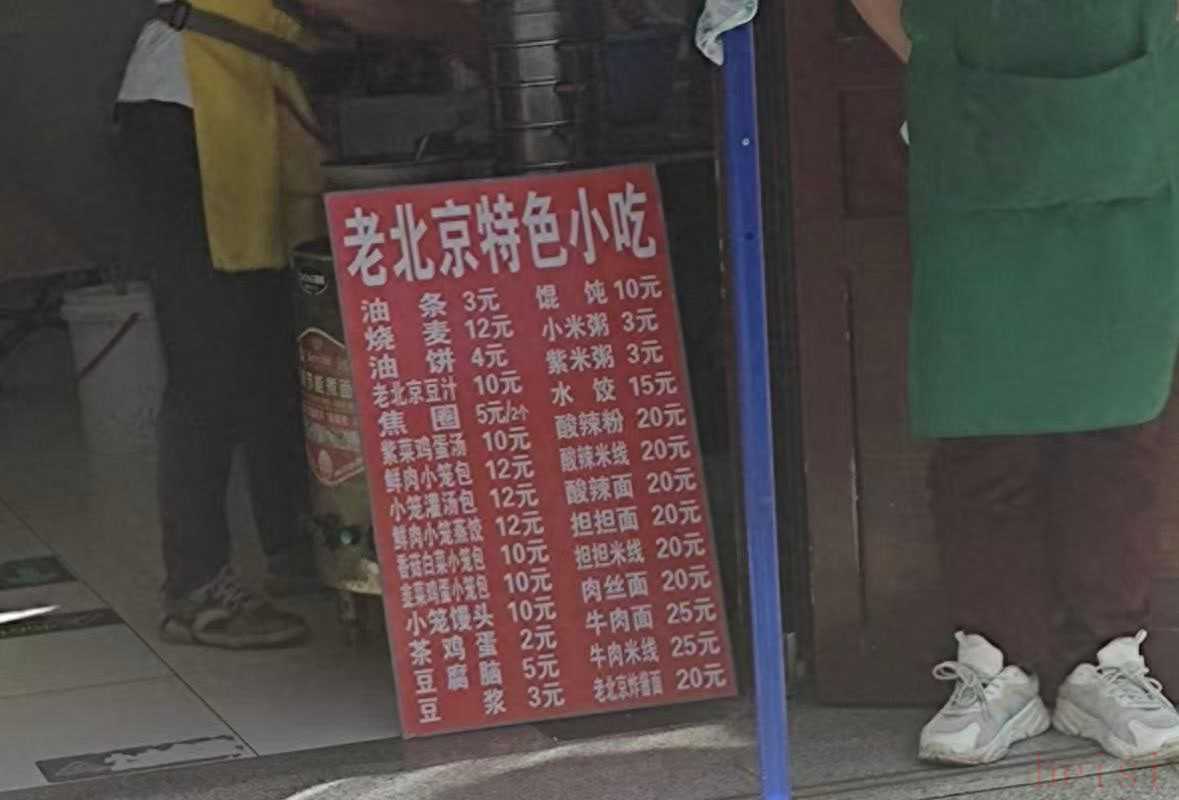

一说起老北京味道,很多游客垂涎欲滴;可一去“老北京”店里吃过,很多游客却后悔不已。

很多“老北京特色小吃”早餐店里,竟有酸辣粉、酸辣米线、担担面;美食城内的“老北京煎粉”“老北京脆皮豆腐”,老北京人表示“没听说过”;热门商业街区,打着老字号名头的驴打滚38元一斤,顾客随便挑两三样,就是大几十甚至上百元;“门框胡同百年卤煮”“门框老胡同百年卤煮”都只是商标,注册地竟在河北……据北京日报报道,有好些餐饮小吃店,拿“老北京”“百年”小吃说事儿,却跟北京、更跟老北京味道关系不大。

商家自诩的“百年老店”,市民打眼儿一瞧,就知道在糊弄人。担担面是四川特色小吃,煎粉、脆皮豆腐全国各地都有,算哪门子“北京特色”。老北京小吃,俗称“碰头食”,碰上了,花上三五块钱,买一口解馋。有些商家延续老传统,驴打滚论块卖,好吃不贵还方便顾客尝鲜;而有些商家恨不得顾客“吃不了兜着走”,可老北京人都知道,驴打滚一放,就不是那个味儿了。不知是哪里风味的“老胡同百年卤煮”,在网上老遭吐槽,急得北京网友发帖辟谣:“好的卤煮不臭,是酱香的。”

假“老北京”招牌遍地,除了走捷径的商家,谁看了都憋屈。游客远道而来,特色小吃明明样样都尝了,却道道都不正宗,一股无名火都发在了吐槽帖里。传统老店、老字号品牌,明明坚守了百年味道,却被无端抹黑,都不知道上哪儿说理。在北京挂着北京牌,却不是北京味儿,游客到底该到哪儿品尝正宗的北京美食?久而久之,整座城市的形象与声誉、饮食文化与旅游体验,都受了影响。

金受申先生笔下,老北京美食绝得让人直流哈喇子;梁实秋留学归来,最馋的就是老北京的味道;老舍在小说《我这一辈子》中,写到“我”升迁时,高兴到带女儿“买了半斤肉,一棵白菜,今儿吃炸酱面”。也正是老北京人对口味的讲究、对品质的坚守、对食品的精益求精,才共同打造了北京美食的金字招牌。直至今日,为了对得起“肠肥而不腻、肉烂而不糟、火烧透而不粘”的那一口卤煮,为了对得起捧场的主顾和老祖宗留下来的招牌,还有传承人在琢磨味道,“像对待海鲜一样保存食材”。这份传承与坚守,容不得轻慢、亵渎。

那么多人打“老北京”的幌子,那么多游客愿意一试,侧面说明北京味道有响当当的名声。商家投机取巧,牌子挂得越大、故事讲得越玄、上当游客越多,越是在砸“老北京”的牌子。“老北京”的牌子不能随便挂,因为老北京的味道里,头一味,就是实诚。

来源:北京晚报