“假耐克”走红,真耐克反而大获全胜:博主与母亲收到品牌定制礼

近年来,随着网络文化的兴起,各种“假”文化也在不断涌现,其中“假耐克”以其独特的文化内涵和时尚感,成为了许多年轻人的心头好。然而,令人意外的是,就在“假耐克”走红的同时,真耐克却反其道而行之,大获全胜。

这一现象的背后,是耐克品牌深谙消费者心理和市场趋势。他们不仅推出了许多具有创新性和科技含量的产品,还通过与消费者的互动,增强了品牌的亲和力和认同感。最近,耐克就为一位深受“假耐克”文化影响的博主和他的母亲定制了一套独特的礼物,这一举动更是让耐克品牌在消费者心中树立了更加良好的形象。

这位博主因为经常在社交媒体上分享自己穿着“假耐克”的照片,而受到了许多年轻人的喜爱。然而,他也因此收到了许多品牌的定制礼物,但耐克却选择了一种不同的方式。他们没有直接向博主推销产品,而是通过了解他的喜好和需求,为他和他母亲定制了一套独特的礼物,这套礼物不仅包括了耐克的经典产品,还融入了他们个人的元素和喜好。

耐克的这一举动,不仅让博主感到惊喜和感动,也让许多消费者对耐克品牌产生了更加浓厚的兴趣。他们看到了耐克不仅仅是一个运动品牌,更是一个关注消费者、与消费者互动、为消费者创造价值的

相关内容:

妈妈把耐克钩子缝歪了,耐克一句话让全网泪崩:一针一线藏了一个家的秘密

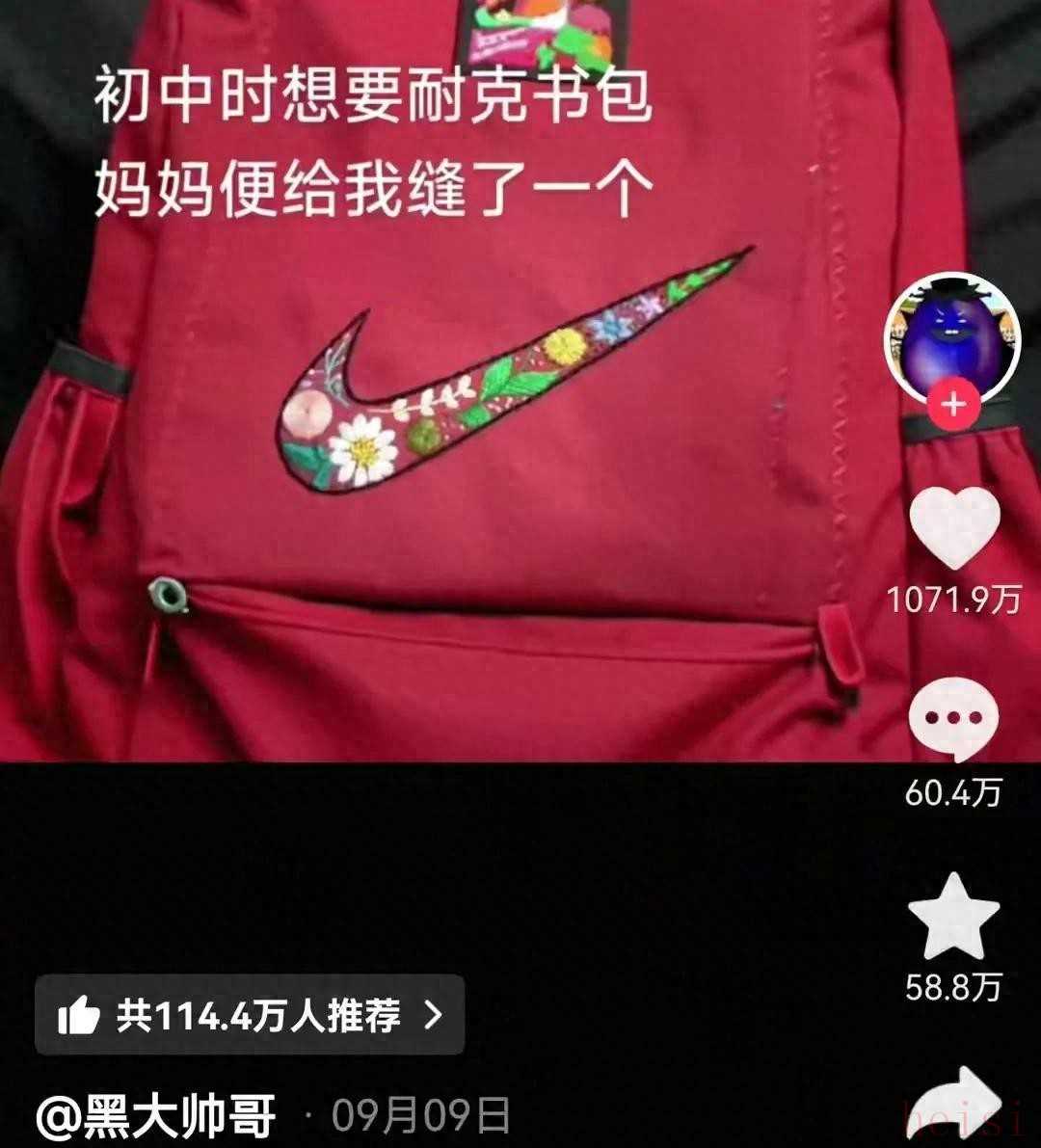

那条视频一开始看着像段小趣事:一个红色旧书包,logo被歪歪扭扭地缝了一个像钩子的标记,博主说那是妈妈随手缝上的,他小时候还天真地以为那是真的牌子。说实话,我看到耐克在评论里写的那句话“缝得真棒!妈妈的爱是我们勇敢去做的底气”时,心里突然就软了,尤其是视频里他说小时候走丢、靠那双破鞋找回家的那段。品牌没有推销产品,给了两件印着那种“钩子”的衣服和一双新鞋,还有一封手写信,这些实物和那张旧书包并排摆在客厅,成了村里亲戚朋友的参观点。

不仅仅是这个家庭被打动了,更多人开始翻出自家旧物晒图。前几天我和同事小王聊天,他把自家小时候的“塑料瓶台灯”照片传给我,说那是他爸半夜帮他补作业时用的临时光源。还有我邻居小李,他妈用废铁皮做的文具盒一直放在角落里,小时候觉得丑,长大后发现那是父母的灵活与匠心。网友们把这些不起眼的改造、补丁、旧物,以及它们背后的故事叫成“记忆的贴补”,很多人在评论区写着“这就是我妈”的瞬间,阅读的人眼角都湿了。

耐克这次的处理方式也成了讨论热点。有人觉得品牌把焦点从产品参数挪到人情上,是一次恰到好处的品牌沟通:一句接地气的评论、一封手写信和几件看似随意却很用心的礼物,比起广告片更能触达情绪层面。心理学上讲,这类内容满足了群体对“被看见”和“被理解”的渴望,触发了共情链条,所以传播速度特别快。说白了,大家不是被鞋子打动,而是被那一刻的温度记住了。

当然,也有人怀疑这背后有演练痕迹。网络上开始有分析帖指出品牌准备的书包故意做旧、礼物与原物细节高度相似,这些观察引发了“真实还是公关”之争。我觉得这类怀疑是合理的社会审视,品牌在做情感沟通时必须经得起放大镜,而接受礼物的家庭也要有心理准备:被关注可能会改变日常的朴素与私密。可即便有疑问,那母亲在拆礼物时的笑容、那双旧鞋在屋里被放得显眼的事实,依然是真实的,很多人的共鸣正是从这种混杂的真假之中诞生的。

更重要的是,这件事反映出一种更广的社会情绪:我们这一代人在城市生活中越忙越焦虑,反而更容易被“回到过去”的小物件触动。前段时间我妈翻出她年轻时缝补的围裙给我看,我突然想到当年她为了省钱把布头缝到一起,围裙上还有补丁的方向和妈妈做饭时的味道。与其说品牌会向“人情”靠拢,不如说公众正在用这些小物把生活中的温度留住。对此我的建议很具体:如果你家有这样的旧物,先拍照并简单写下记忆来源,把它放在一个专门的盒子里,并在合适的时候问父母当年的故事,这些简单动作能把脆弱的记忆变成可传承的情感资产。

对品牌方和内容创作者来说,这次事件也有教训:真诚比噱头更值钱,但真诚不是一张空洞的文案,它需要可验证的行为和尊重当事人的情感。做品牌故事时,先听再做,少一些制造戏剧性,多一些耐心和细节,往往能带来意想不到的信任。而对普通人来说,收藏那些不起眼的旧物并不复杂,关键是把故事说出来,哪怕只是给家里老照片旁写一句时间和地点,未来某天回看,它的价值远超过任何礼物。

最后说回那个村里的场景:博主想低调,却被礼物和村里人的热情推上了风口浪尖,妈妈的笑容没有被舆论复杂化,反而成了提醒我们注意生活温度的小铃铛。现在房间里同时摆着那只旧书包和新鞋,成了一个关于丢失与找回、贫穷与关怀、童年与成长的缩影。你家有没有一件这样被重新赋予意义的破旧物件?说说它的故事,别只留在相册里。