这个标题描述了一个充满张力的情境,其中几个关键元素相互作用,引发了关注和讨论:

1. "母亲手缝耐克书包 (Mother sewing an Nike schoolbag by hand):" 这描绘了一个充满爱意、付出时间和精力的行为。手缝一件运动品牌书包,特别是像耐克这样知名的品牌,暗示了可能的困难(找到材料、模仿设计)和母亲想要给孩子一个特别礼物的决心。这通常被视为一个温馨、感人的故事开端。

2. "品牌回应引争议 (Brand response sparks controversy):" 这是整个事件的核心转折点。耐克或其相关部门的回应,很可能是对这位母亲的行为或社交媒体上的分享做出了反应。争议可能源于:

"商业角度:" 耐克是否觉得被“碰瓷”或试图利用其品牌为商业目的?

"法律角度:" 母亲的手缝行为是否构成了商标侵权?耐克是否对此表示了警告或不满?

"情感角度:" 耐克的回应是否显得冷漠、商业化,缺乏对这份母爱的理解和尊重?是否过于强硬或严厉?

"道德角度:" 品牌应该如何回应这种“草根”的、充满爱意的模仿行为?

3. "神秘礼物何时到? (When will the mysterious gift arrive?):" 这个问题将读者的注意力引向故事的结局和核心悬念——孩子最终是否会收到这个书包?

相关内容:

手缝“NIKE”书包刷屏,品牌删评以后那份礼物还在路上,我想说这不仅是一个包的故事

视频里,那个针脚不那么齐整的书包静静躺着,绣着大大的NIKE,边上还有妈妈随手绣的花和叶子。刘先生在镜头前说这是初三那年妈妈给他缝的,家里条件不够,妈妈是裁缝,就用旧布料一针一线把孩子羡慕的样子缝成了真实的包。说实话,看那一帧,我几乎能想见半夜灯下那只手的动作,针穿过布料的声音在我耳朵里都能听到,这种被时间和劳动浸透的东西,真正触动人的不是品牌,而是背后的那份用力的爱。

这条短视频的走红暴露了当代两种深层情绪:一是对品牌的崇拜和认同,二是对原生情感的怀念。很多评论不是在讨论“包好不好”,而是在说“那是我妈做的毛衣”“我家也有这样的旧照片”。这说明情绪比商品更有传播力。社交平台把这种原本私密的情感瞬间放大,引发了成千上万人的共鸣,这正是内容爆炸时代里最稀缺的东西——真情实感和可替代性极低的记忆点。

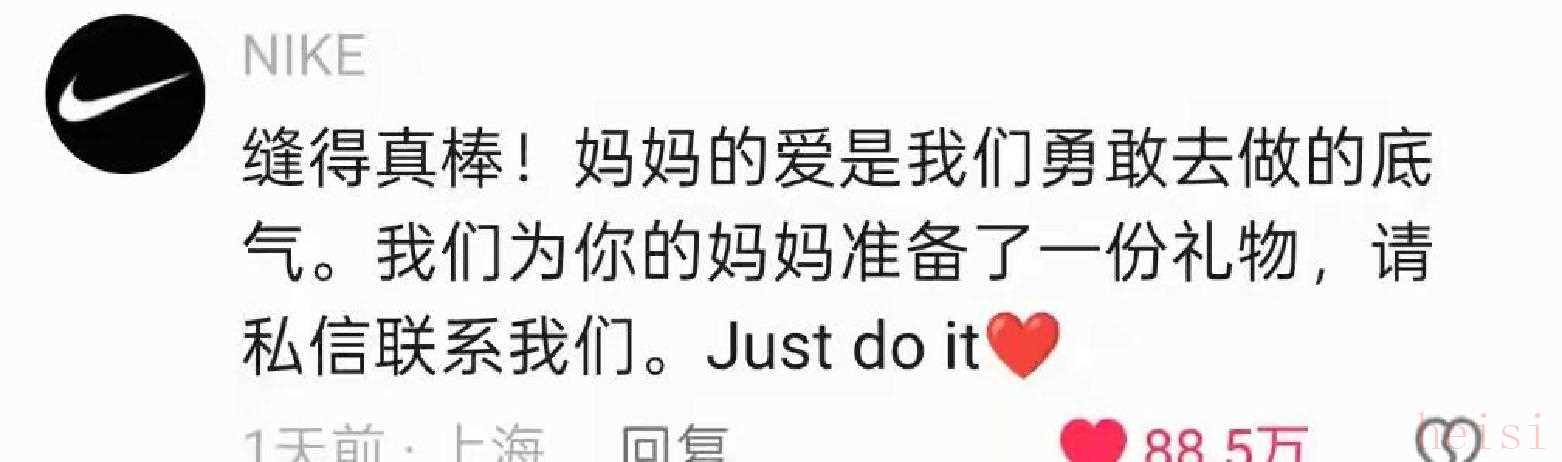

品牌方在评论里留下“妈妈的爱是勇敢的底气,准备了礼物”的回应,又突然撤掉了评论,这一波操作让事件的情感曲线出现了戏剧化反转。有人说品牌公关没处理好,也有人猜测可能牵扯到商标或版权问题。说白了,企业在面对这样的UGC内容时常常进退两难:一方面想表达温情,借势拉近与用户的情感距离;另一方面又要顾及品牌资产保护和法律合规。这个矛盾在公众面前被放大,最后的结果是所有人都变得小心翼翼,连那份“礼物”也被裹在不确定里,变成了一个悬念。

我认识一个朋友小李,小时候妈妈也给他缝过假名牌的外套,后来母亲去世,这件外套成了他最重要的遗物。有一次有品牌联系他,想把故事拍成短片,小李一开始高兴得不得了,后来因为没有书面约定看到自己的故事在不同平台上被反复剪辑改写,情感被消费得面目全非,最终反悔了。这个例子说明,情感的公共化带来传播红利的同时,也会带来价值被稀释的风险,作为当事人需要更谨慎地保护记忆的完整性。

对于普通创作者和家庭故事的当事人,我觉得可以做几件实用性的事情来降低不确定性并提升话语权。首先在晒东西和讲故事时,尽量留下时间线和细节,比如拍下制作过程的照片、保存原始信息和对话记录,这些能在后期沟通中成为可信凭证。其次当品牌主动联系时,先通过私信确认对方身份并争取书面沟通,明确双方对内容使用范围的基本预期,这不是冷漠,而是对自己故事的一种尊重。再者如果涉及到实物或可能的礼物,最好要求对方提供物流单号和书面说明,避免承诺与现实不一致带来的尴尬和误解。

从行业角度来看,这种“情感内容+品牌反应”的事件未来只会更多。平台比以往更注重合规,品牌比以往更怕踩雷,用户比以往更习惯把私人回忆当作公共消费品。我的预测是,接下来会出现更多以“情感权益”为名的沟通范式,既有创作者保护自己记忆的做法,也会有品牌推出更明确的UGC合作模板。对于内容创作者来说,学会把情感故事包装成可传递却又不被随意消费的资产,将是一个新的能力需求。

不得不说,这件事之所以打动人,是因为它把消费文化和生活记忆拧在一起,让我们看到物质匮乏时代的创造力和亲情的可贵。说到底,那只书包之所以比任何“正品”都要贵重,是因为它承载了可追溯的劳动和关系。品牌和公众都需要学会温柔地相处,品牌要有耐心,创作者要有底线,平台要给双方时间和空间去对话。

你有没有家里人亲手做过什么东西,让你至今难以割舍?说说那件物品和它背后的故事,或者如果你遇到品牌主动联系你的情感内容,你会怎么做?