“假耐克”走红,真耐克反而大获全胜:博主与母亲收到品牌定制礼

随着互联网的不断发展,各种潮流文化层出不穷。最近,一种名为“假耐克”的现象在网络上迅速走红,引起了广泛关注。然而,令人意外的是,真正的耐克品牌却因此大获全胜,甚至收到了来自博主的品牌定制礼。这一现象引发了人们的深思。

首先,我们来了解一下“假耐克”是什么。简单来说,“假耐克”指的是一些仿冒耐克品牌的鞋子,它们通常价格低廉,外观上与正品耐克鞋子相似,但质量却大打折扣。然而,近年来,这些仿冒品却在网络上走红,成为了许多年轻人追求潮流的标志。

这种现象的出现,主要有以下几个原因。首先,随着电子商务的普及,仿冒品更容易传播和销售。其次,一些年轻人追求时尚,但又无力购买正品耐克,因此选择了仿冒品。此外,一些博主和网红为了吸引粉丝,也会推广仿冒品,进一步加剧了这一现象。

然而,令人意外的是,这一现象却让真耐克品牌大获全胜。这主要有以下几个原因。首先,真正的耐克品牌在产品质量、设计和品牌文化上具有无可比拟的优势。其次,耐克通过与知名运动员、设计师和品牌的合作,不断提升品牌形象和知名度。此外,耐克还积极运用科技手段,推出创新产品,满足消费者的需求。

在这个过程中,一些

相关内容:

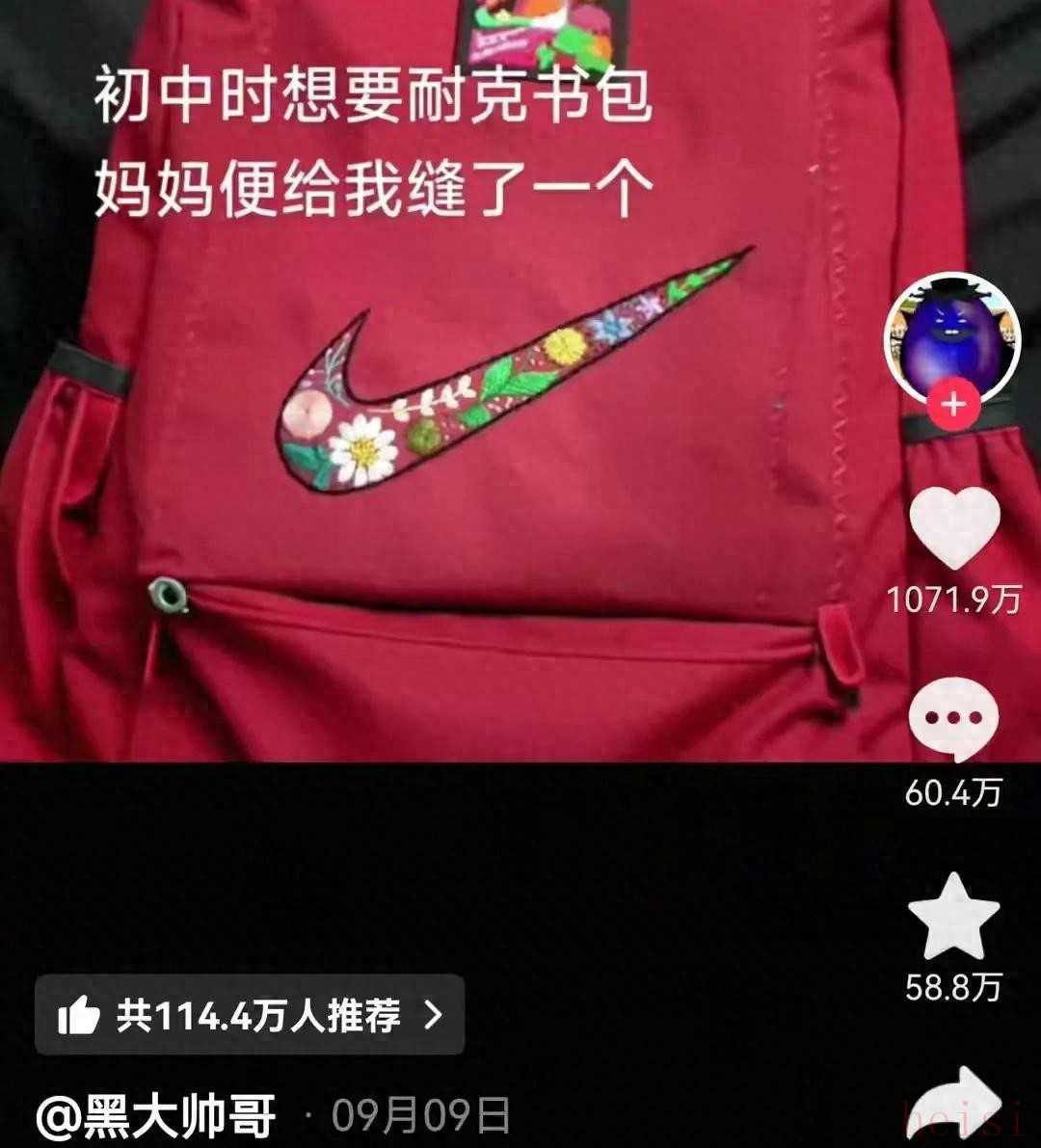

妈妈把一个歪歪的“钩子”缝在旧书包上,没想到一条视频把全网都戳中了泪点;耐克在评论里回复一句温暖的话,又送来了球衣、鞋子和手写信,这事看起来简单,却藏着比表面更多的情绪和传播学秘密。

事情发生在一个普通的日子,博主翻出初中书包随手拍了张照片,那个歪歪的标志像个家里的小秘密,被网友认出后,大家开始翻箱倒柜晒起父母的“创意改造”。说实话,我看那张旧书包的时候眼眶就有点热。随后品牌回应的方式更让人动心:不是冷冰冰的广告语,而是一句接地气的称赞和几件有温度的实物,还有一封手写的信。博主妈妈收到礼物时笑得合不拢嘴,那一刻比任何营销数据都真实,这种情绪传播的力量不是凭空出现的,而是建立在大量共同记忆之上。

这次热度的背后,既有共情也有认同。共情来自于我们对父母那种朴素牺牲的记忆:我就认识一个叫小李的朋友,他小时候裤子破了,是他妈用旧布拼起来缝的,那条补丁裤陪他上学好多年。还有我邻居王阿姨,把空矿泉水瓶改成了台灯,夜里孩子写作业都靠那盏“发明”。这些看似小的记忆,在社交平台上被无限放大,因为它们唤起了“我有同样的故事”的瞬间认同。除此之外,这类内容信息量低、画面单一、情绪明确,很容易在3到8秒内抓住注意力并促使转发。

不得不说,品牌这次处理很聪明但也有学问。品牌没有直接摆产品,而是把焦点放在了人情上,这种人性化回应的关键在于真诚和速度。把礼物做成和原物相呼应的版本,并配上一封手写信,这些细节把冷冰冰的公关稿变成了家庭故事的延伸。也有人怀疑是不是有剧本,但当你看到那只旧书包和新鞋并排放在客厅,实物在场就让质疑声显得薄弱。未来任何想复制这种效果的品牌都要记住,模仿表象容易,模仿感情难;如果只做表面戏剧化而没有真实触点,用户很快会识破并反感。

对内容创作者和品牌操盘手来说,这件事有几条可以直接借鉴的路径。先是倾听而不是讲课,当用户把私人记忆分享出来时,先用一句真实的感谢去回应,随后再做后续动作。再是用小而有意义的反馈替代大而空洞的活动,哪怕是一双仿照旧物做的鞋、一封手写信,都比一条促销信息更能触动人心。还有一点很重要,所有操作都要得到当事人的同意,并把故事还给主人,尊重隐私和情感。做成视频或文章时,别忘了留下那些能证明真实性的细节:旧物的磨损痕迹、收到礼物时的表情、邻居或亲戚的简单证词,这些都会大幅提升公信力。

对普通人来说,这件事带来的启发更直接。很多我们小时候不以为然的东西,其实承载了无法用金钱衡量的价值。我有个同事张姐,家里保存着她小时候的破球鞋,后来她每次出差回家都会把鞋放在客厅一个显眼的角落,孩子每次看到都会问起“这是哪来的?”张姐就趁机把家里的故事讲给孩子听。其实保存、记录、分享这些行为都不需要复杂的仪式。把能讲故事的旧物拍张照、写下那段记忆、放在孩童容易看到的地方,这些小动作能把记忆从模糊变成可传承的情感资产。

从更大的趋势看,这件事也预示着营销从“信息驱动”向“情感驱动”转向正在加速。人们不再只看参数和功能,而更看重品牌是否能和自己的生活发生关联。不过这里也有个风险,就是情感过度工业化会造成信任赤字。未来品牌的竞争,不只是产品本身,更是能否在日常细节里展现出真实的关怀。作为普通消费者,我们也要学会辨别,别把所有感动都等同于真诚,保留一点儿童般的怀疑其实是自我保护。

说实话,这个故事让我想起了很多自己的片段:我爸修过我的书包拉链,我妈用旧围巾缝补过冬天的手套,那些被忽略的小动作,突然变得像收藏品。生活还是要继续,但这些物件提醒我们,家的温度常常来自那些看起来不起眼的小选择。现在客厅里那双鞋和书包,也许会被更多人当成一个温暖的符号,而不是一场营销案例。

你家里有没有类似的“山寨艺术”或者被父母改造过的宝贝?说说它是什么,让我知道那件东西背后你最不想忘记的一个细节。