确实,高尔夫服饰赛道近年来在中国市场变得异常火爆,呈现出一片欣欣向荣的景象。不过,正如你提到的,外国品牌在抢占市场的同时,也面临着“爹味”营销的破圈难题。

"高尔夫服饰赛道火爆的原因主要有以下几点:"

"消费升级和追求品质生活:" 随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高,消费者对服饰品质和品牌的要求也越来越高。高尔夫服饰作为高端服饰的代表之一,自然受到了更多人的青睐。

"高尔夫运动的普及:" 近年来,高尔夫运动在中国越来越受欢迎,参与人数不断增加,这也带动了高尔夫服饰市场的增长。

"社交媒体的推动:" 社交媒体的兴起,为高尔夫服饰品牌提供了更多展示和推广的机会。许多明星和网红佩戴高尔夫服饰,进一步提升了高尔夫服饰的时尚度和影响力。

"个性化需求的增长:" 消费者越来越追求个性化,希望服装能够体现自己的品味和身份。高尔夫服饰的多样性和独特性,正好满足了消费者的这种需求。

"然而,外国品牌在抢占中国高尔夫服饰市场时,也面临着“爹味”营销的难题。" “爹味”营销指的是一些品牌在营销过程中,过于强调高尔夫运动的“精英文化”和“身份象征”,使用一些居高临下、说教式的语言,让消费者感到不舒服。

"“爹味”营销主要体现在以下几个方面:"

"强调身份和地位:" 一些品牌在广告

相关内容:

“打高尔夫的不一定有钱,但穿得像有钱人的,一定在买高尔夫衣服。

”——刷到这条抖音,评论区炸了:原来一件POLO能卖上万,原来防晒衣还能变色,原来连Gucci都开始抢球童饭碗。

别急着笑,钱包已经先一步诚实:比音勒芬半年卖了19个亿,冰氧吧3.0刚上架就被代购扫空,中年男人把调温面料当成“移动小空调”,小姐姐们冲着UPF100+的防晒直接囤三件,谁还管会不会挥杆。

更离谱的是,成都SKP新开的“高尔夫科技体验馆”,不办卡、不推课,进门先给你AI量体:站那儿3秒,19个身材数据直接传手机,系统一句“您肩太宽,穿3D针织一体成型款不勒胳膊”,大叔当场刷卡两套——比球杆都贵。

旁边00后妹子在虚拟击球屏自拍,滤镜一加,朋友圈文案“周末练球”,点赞瞬间破百。

高尔夫?

不过是拍照背景板。

别小看这背景板。

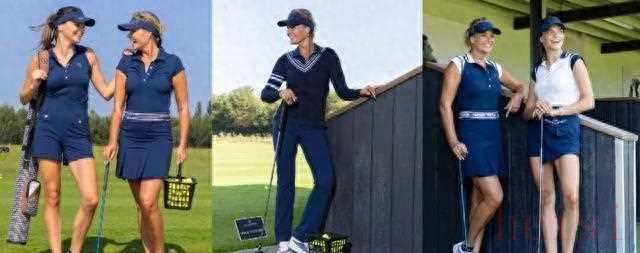

Gucci一条比赛裤卖12800,照样断码;LVMH偷偷投了个美国潮牌Greyson,把街头涂鸦印到球裤上,Z世代排队抢;Prada更狠,直接签中国女球员林希妤,广告片里她穿百褶短裙挥杆,弹幕刷屏“原来高尔夫也能腰细腿长在逃公主”。

奢侈品牌下场,等于给中产发信号:你可以不打球,但不能不备一套“上流入场券”。

于是,原本爸爸辈的制服,摇身一变成了小姐姐们通勤、下午茶、甚至飞三亚的“万能战袍”——一件防晒外套,会议室里挡空调,沙滩上挡紫外线,拍照自带“我很有闲”滤镜,比爱马仕还省事。

真正杀疯的是“渠道下沉”。

MalbonGolf跑盒马门口摆快闪,买盒寿司就能试穿限量POLO,大妈顺手给女婿带一件;Goldwin把模拟器塞进商场,3分钟体验送5折券,小孩玩上瘾,家长钱包被掏空;比音勒芬更绝,县城老百货里开“社区体验日”,大爷打完太极顺便量个血压,被导购一句“这面料航天级,能降温”忽悠走两件,回家跟老伴炫耀“国家队同款”。

高端运动走下神坛,比拼多多还接地气。

可热闹背后,行业早撕开了口子:入门款800块,专业线3000+,中间真空,年轻人想尝鲜,一看价格直接劝退;供应链更卷,ZARA母公司测7天快反,今天库里南配色,下周就能挂门店,传统品牌季季订货会瞬间像老爷车;小红书“高尔夫休闲化”笔记互动暴涨3倍,底下高赞评论却是“装备到位,球技为零”,尴尬得真实。

专家甩出一句大白话:破圈靠三招——把球衣做成日常潮牌,把精英叙事改成都市童话,再把线下店升级成打卡布景。

谁能先让姑娘小伙穿着上班不违和,谁就赢麻了。

所以,别问高尔夫服饰怎么突然火了,问就是“装松弛”成了新刚需。

毕竟,在股市绿到发慌、通勤挤到窒息的间隙,谁不想一件POLO就把自己包装成“随时能去度假”的人?

球会不会打不重要,照片里那份“我活得比你轻松”的劲儿,才是24亿次播放的流量密码。