确实,高尔夫服饰赛道近年来在中国市场表现亮眼,但也面临着一些挑战。以下是对这个问题的更详细分析:

"高尔夫服饰赛道火爆的原因:"

"消费升级和追求健康生活方式:" 随着中国经济的增长和人们生活水平的提高,越来越多人将高尔夫视为一种健康、时尚、社交的休闲方式。这带动了对高尔夫服饰的需求增长。

"高尔夫运动的普及:" 高尔夫运动在中国越来越受欢迎,无论是专业球员还是业余爱好者,都对高尔夫服饰有了一定的需求。

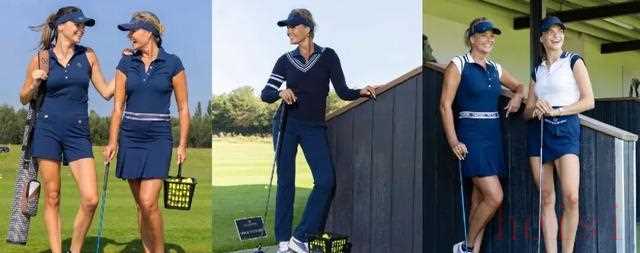

"时尚潮流的影响:" 高尔夫服饰逐渐摆脱了传统、严肃的形象,融入了更多时尚元素,受到年轻消费者的喜爱。一些高尔夫品牌推出的联名款、潮流款服饰,更是受到了市场的追捧。

"品牌营销和渠道拓展:" 高尔夫品牌加大了在中国的营销力度,通过线上线下渠道拓展,提高了品牌知名度和影响力。

"外国品牌抢占市场:"

"品牌优势:" 许多外国高尔夫品牌拥有悠久的历史、强大的品牌影响力和丰富的产品线,在技术、设计和品质方面具有优势。

"渠道优势:" 一些外国品牌在中国市场拥有完善的销售渠道和售后服务体系,能够更好地满足消费者的需求。

"技术优势:" 外国品牌在高尔夫服饰的面料、工艺和功能性方面拥有先进的技术,能够提供更好的穿着体验。

"“爹味”成为破圈难题:"

"传统印象:" 高尔夫

相关内容:

“一条球裤四千块,还抢不到?

”

周末刷抖音,看到比音勒芬新店排队视频,评论区最高赞是这句。

点进去才发现,人家卖的不是裤子,是“航天同款”——聚酰亚胺纤维,听都没听过,轻到能飘起来,保温却比羽绒服还猛。

四千块,半小时断码。

别急着喊智商税,先看看自己衣柜。

是不是也有件“从没下过水”的球衣?

当年咬牙买的,只为拍照发圈,配文“自律给我自由”。

高尔夫服饰现在玩的,就是同一套心理战:把“中产滤镜”焊死在布料上。

可这回,滤镜升级了。

Descente在前滩太古里摆了一面“魔镜”,站进去,系统直接把你“传送”到圣安德鲁斯老球场,风多大、草多湿、18种天气一键切换,衣服跟着实时起雾、反光。

小姐姐们排队不为打球,为拍段“人在苏格兰”的15秒短视频。

数据更离谱:二季度在华销量翻两倍,靠的竟是镜子,不是杆子。

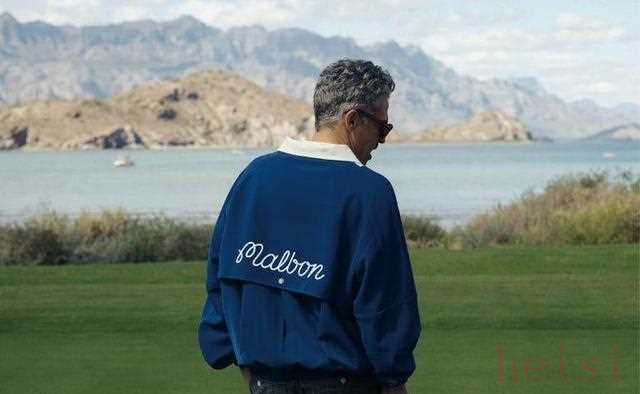

更野的是Malbon和小米做的手套,内嵌芯片,挥杆角度、杆头速度秒同步手机。

预售两万套,程序员和金融男各占一半——前者当体感游戏,后者当社交货币。

下班去练习场,不戴这手套,就像去露营没买Snow Peak,话都插不上。

你以为这只是小圈子自嗨?

错。

抖音高尔夫GMV一年翻四倍,二线城市增速把一线城市按在地上摩擦。

Z世代占比从8%飙到23%,女生买得比男生还凶。

价格带直接断成哑铃:要么千元内入门,要么三千以上直接顶配,中间档没人要——跟买iPhone逻辑一模一样:Proor nothing。

所以品牌集体卷“通勤化”。

FILA Golf的轻运动系列,卖最好的是 polo衫,配西裤也不违和;比音勒芬干脆把TPO(网球、羽毛球、高尔夫)三合一线下店开进写字楼,午休时间试衣间全是穿皮鞋试球裤的打工人。

毕竟,老板问“周末干嘛”,答“去练习场”比“去酒吧”更容易拿到升职印象分。

可尴尬也摆在那儿:高端面料68%靠进口,库存周转比去年多9天;新人第一次下单要纠结17天,试穿后十个人里不到一个真买。

最怕的是老钱群体流失,95后里63%直言“高尔夫≠精英”,管你百年英伦手工,不如一件会测温的“国潮”香。

品牌一边喊“年轻化”,一边舍不得丢掉老LOGO,活生生把polo衫做出“父子装”既视感。

一句话,球场不再是球场,是社交修罗场;衣服不再是衣服,是身份二维码。

想入场,得先想清楚:到底为打球,还是为打标签?

要是后者,四千块的航天裤,也拦不住真香。