这个说法很有趣,也确实点出了一个关键点:"现代许多知名Logo的设计,虽然最终呈现的是简洁的图形,但其背后往往涉及大量的计算、分析和迭代过程。" 说它们是“算”出来的,可以理解为以下几个方面:

1. "数据分析与受众研究:"

在设计之前,品牌方会进行市场调研、用户分析,收集大量数据。这些数据可能包括目标受众的偏好、文化背景、视觉习惯等。

设计师会分析这些数据,找出最能引起目标群体共鸣的视觉元素或风格倾向。这本身就是一种基于数据的“计算”和判断。

2. "设计软件的辅助:"

现代Logo设计几乎离不开专业的设计软件,如Adobe Illustrator、Figma等。

这些软件本身就是基于复杂的数学和几何原理构建的。设计师利用软件的矢量工具、路径查找器、变换功能等,精确地构建和修改Logo。这本质上是在进行图形的数学运算和几何操作。

软件还提供了颜色空间模型(如RGB、CMYK、HSB)、字体渲染引擎等,帮助设计师精确控制色彩和字形,这同样涉及计算。

3. "优化与迭代过程:"

设计师通常会创建多个版本的草图和方案。他们会根据品牌策略、视觉平衡、可扩展性、可识别性等标准,对方案进行

相关内容:

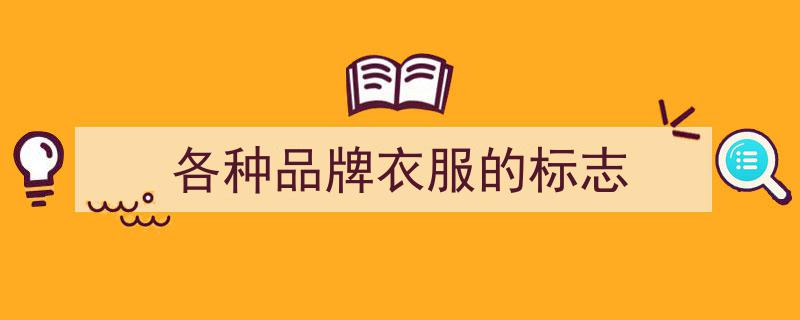

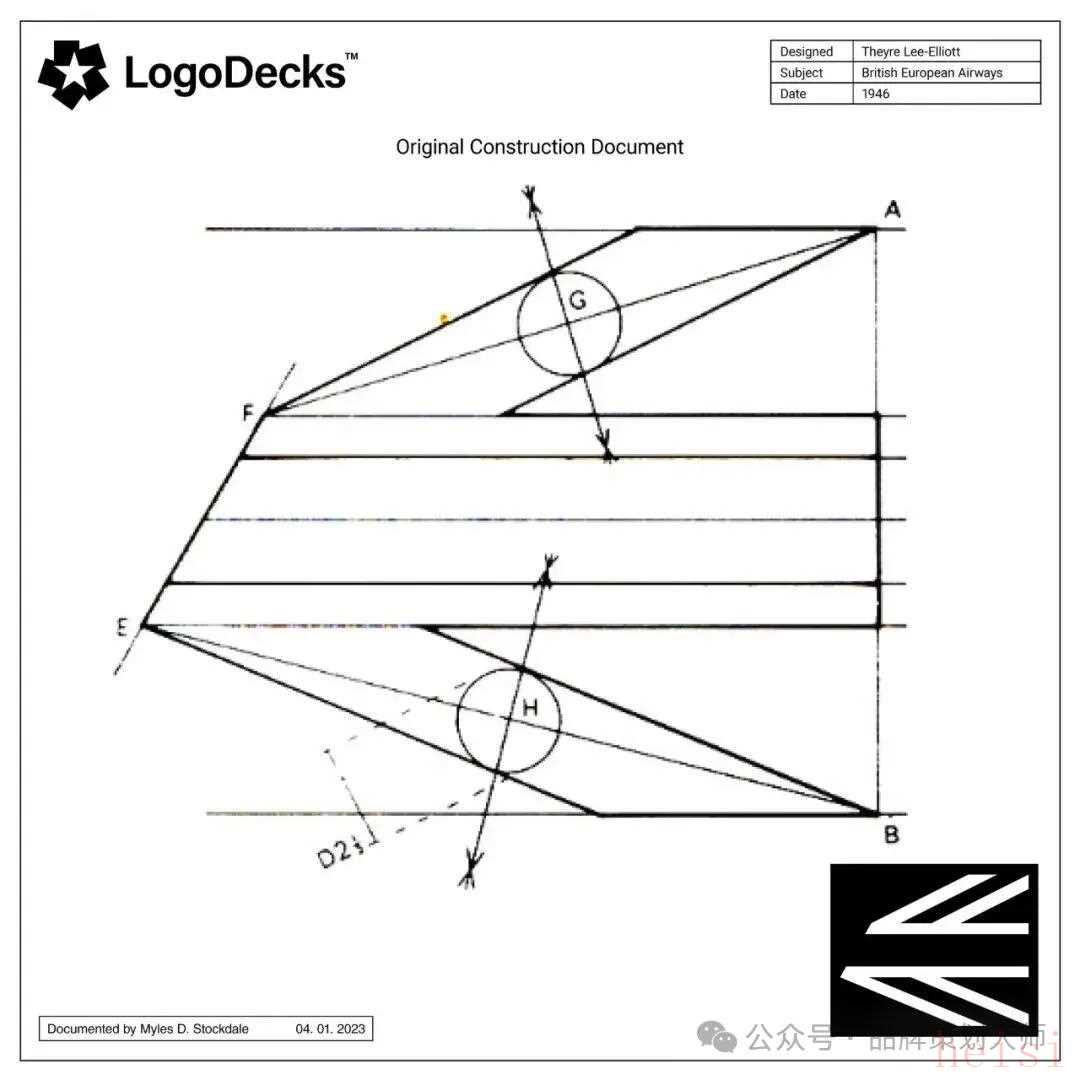

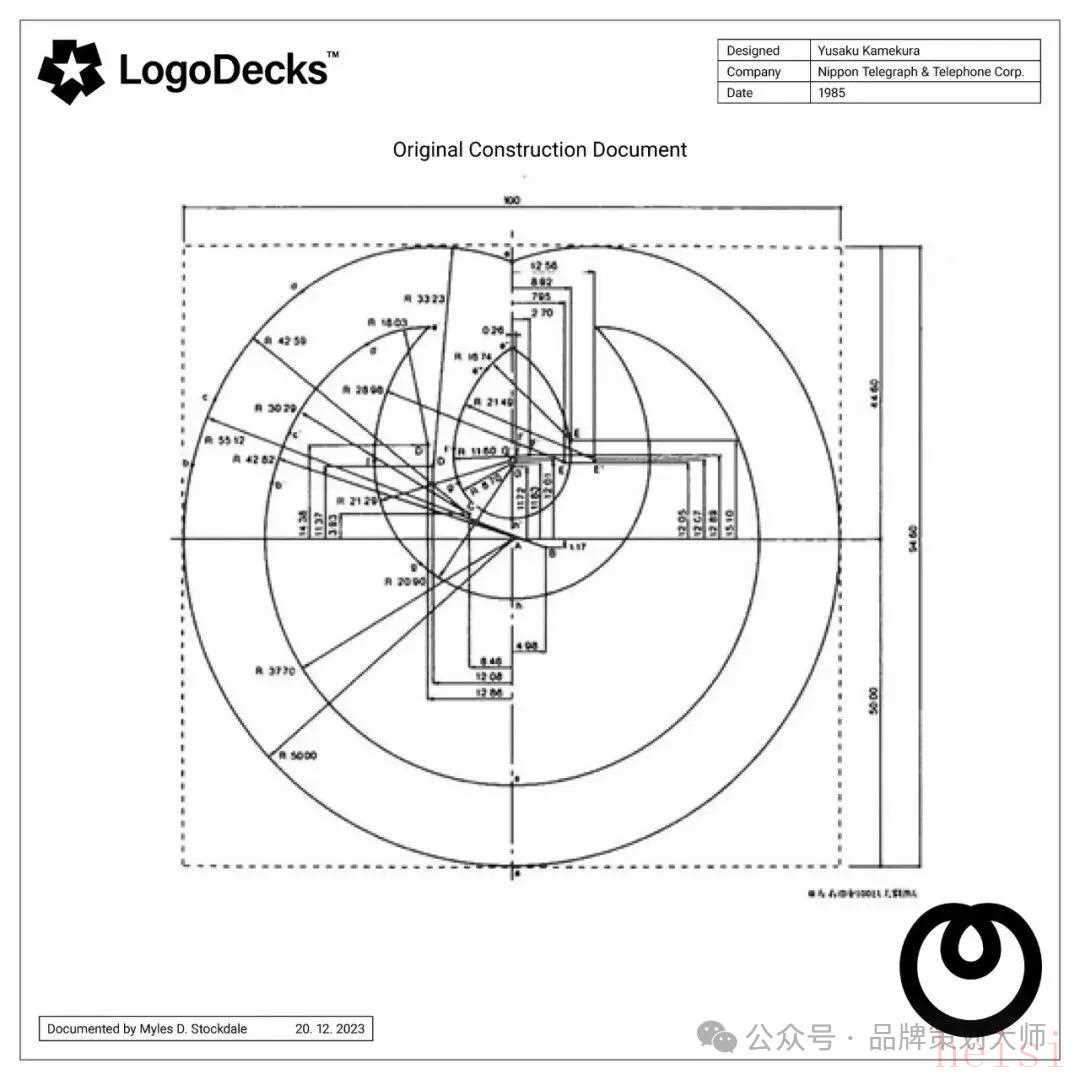

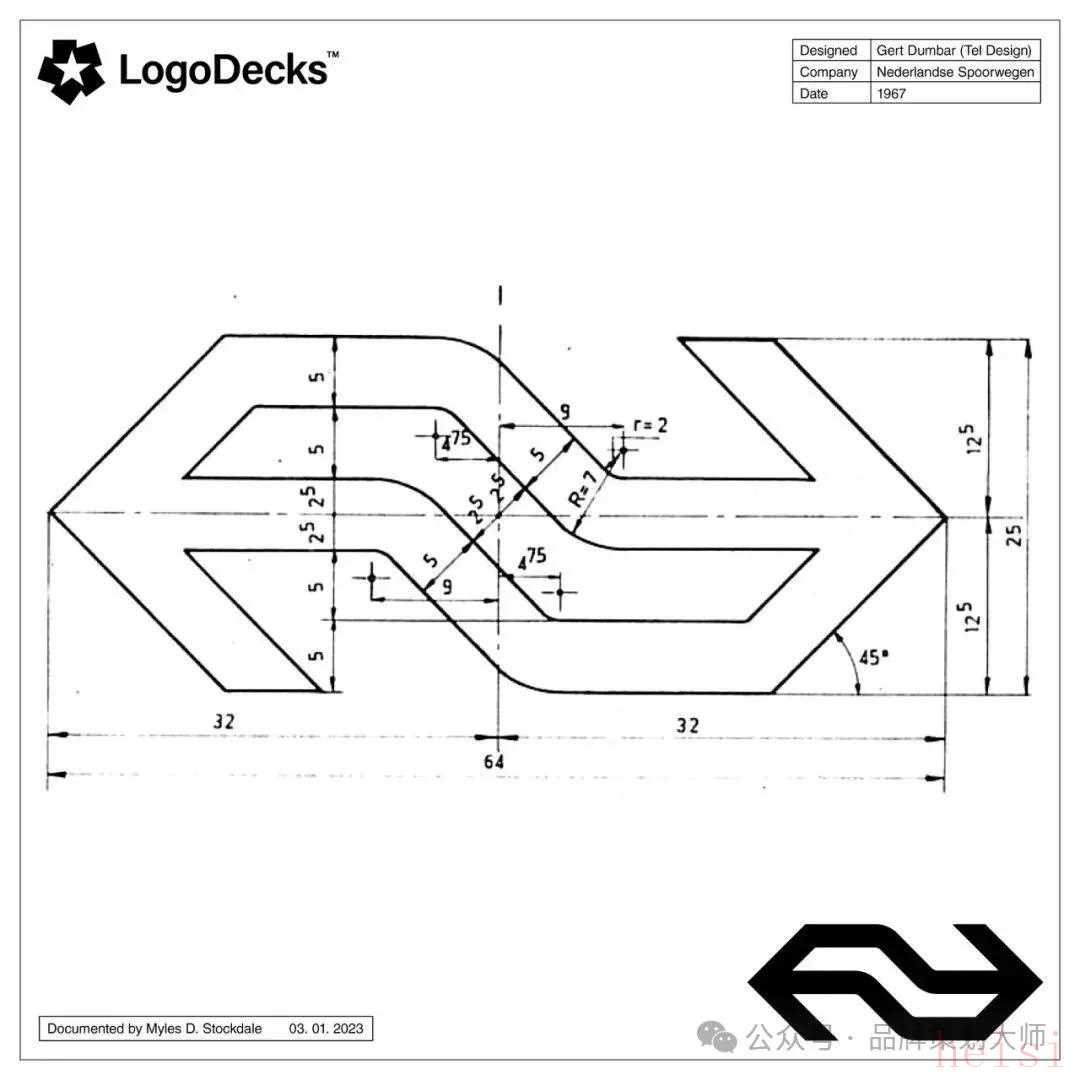

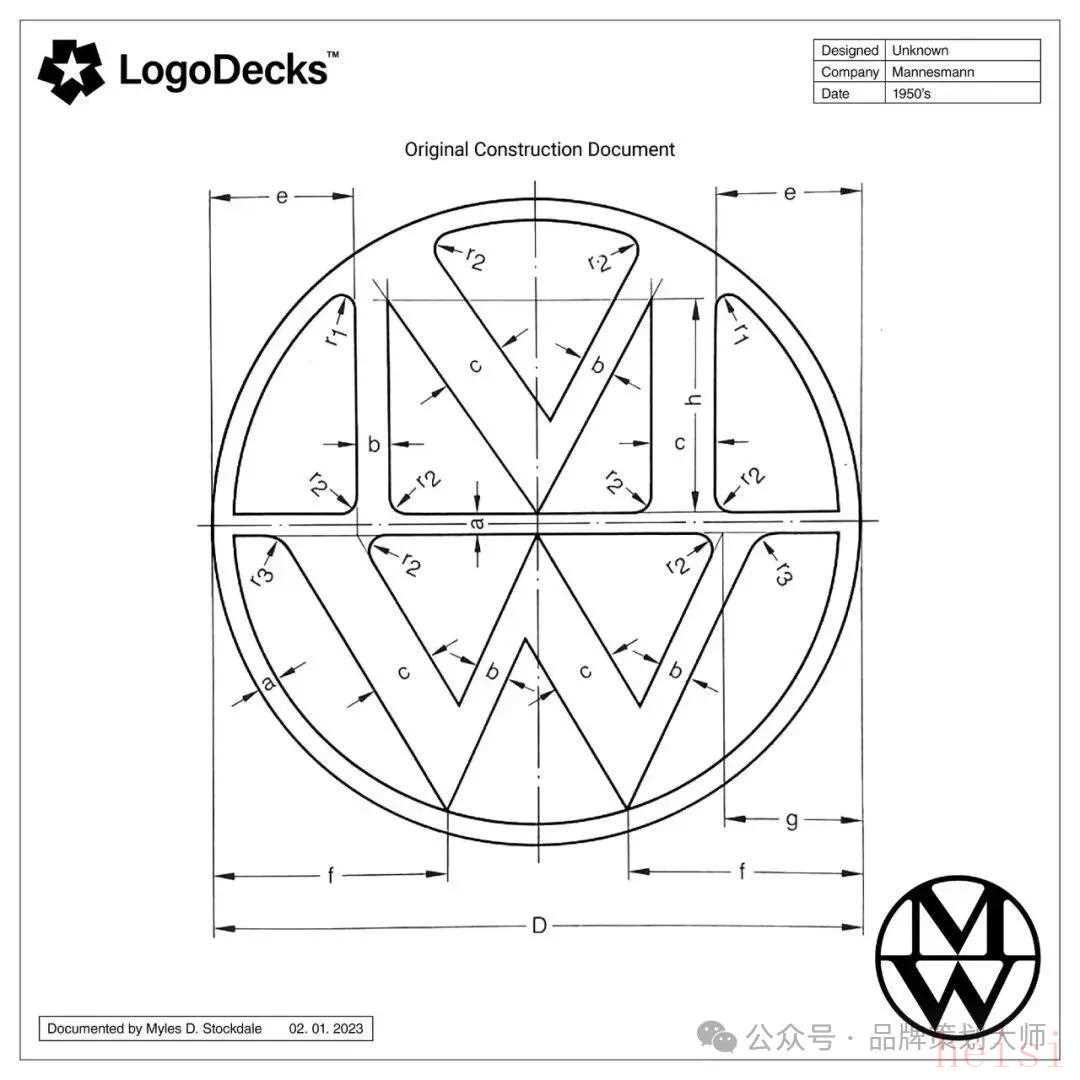

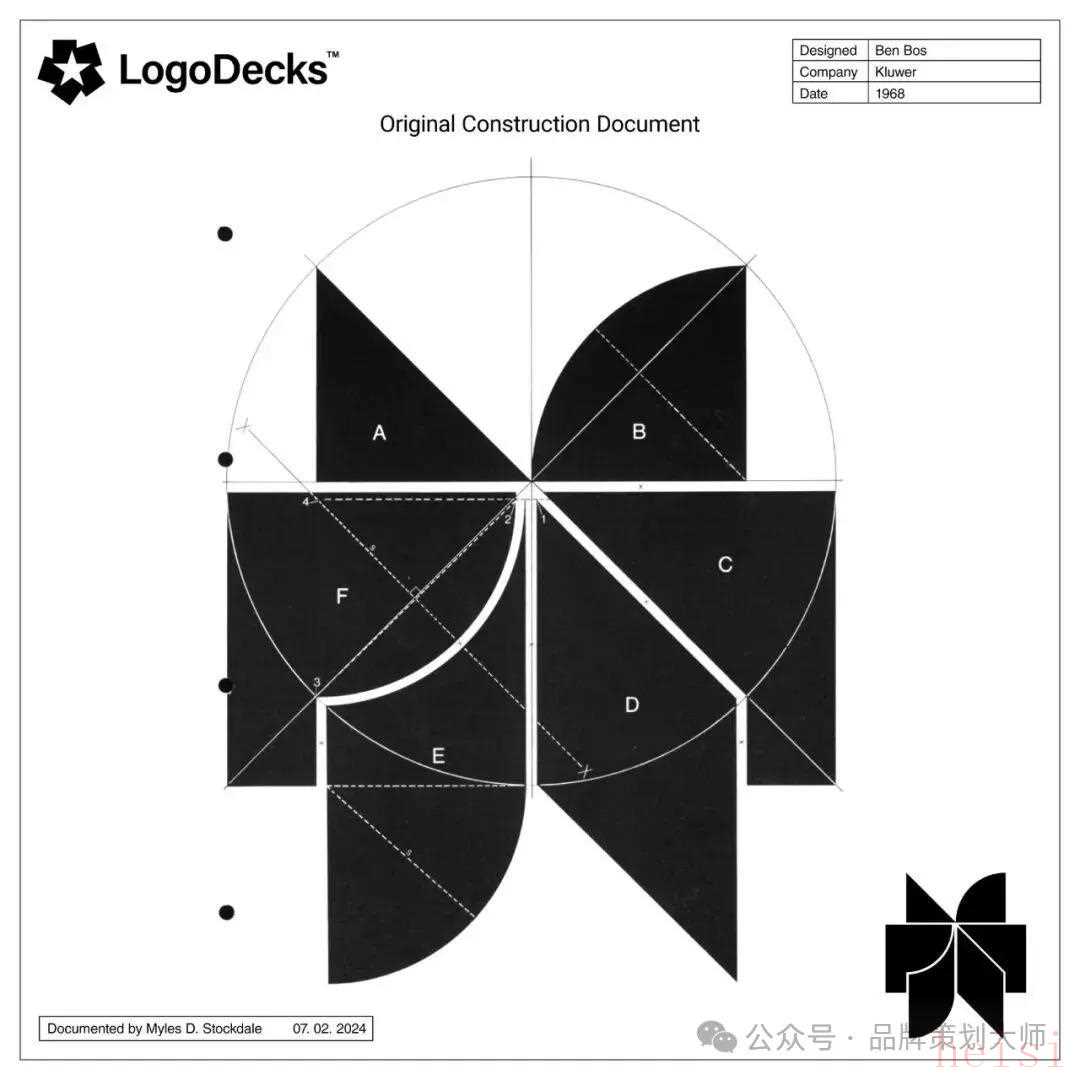

提起优秀 LOGO,多数人会感叹 “设计得真好看”,却很少有人察觉:那些看似浑然天成的视觉符号,背后藏着设计师密密麻麻的 “计算痕迹”。

优秀LOGO 的诞生从来不是 “凭感觉画出来的”,而是 “用数据算出来的”—— 从比例分割到结构构建,从细节修正到场景适配,每一步都离不开科学法则的支撑。

本文将拆解标志制图中的黄金比例、布尔定律等核心法则,带你看清优秀 LOGO 背后的 “算计” 智慧,理解真正的设计是如何让美学臣服于科学逻辑的。

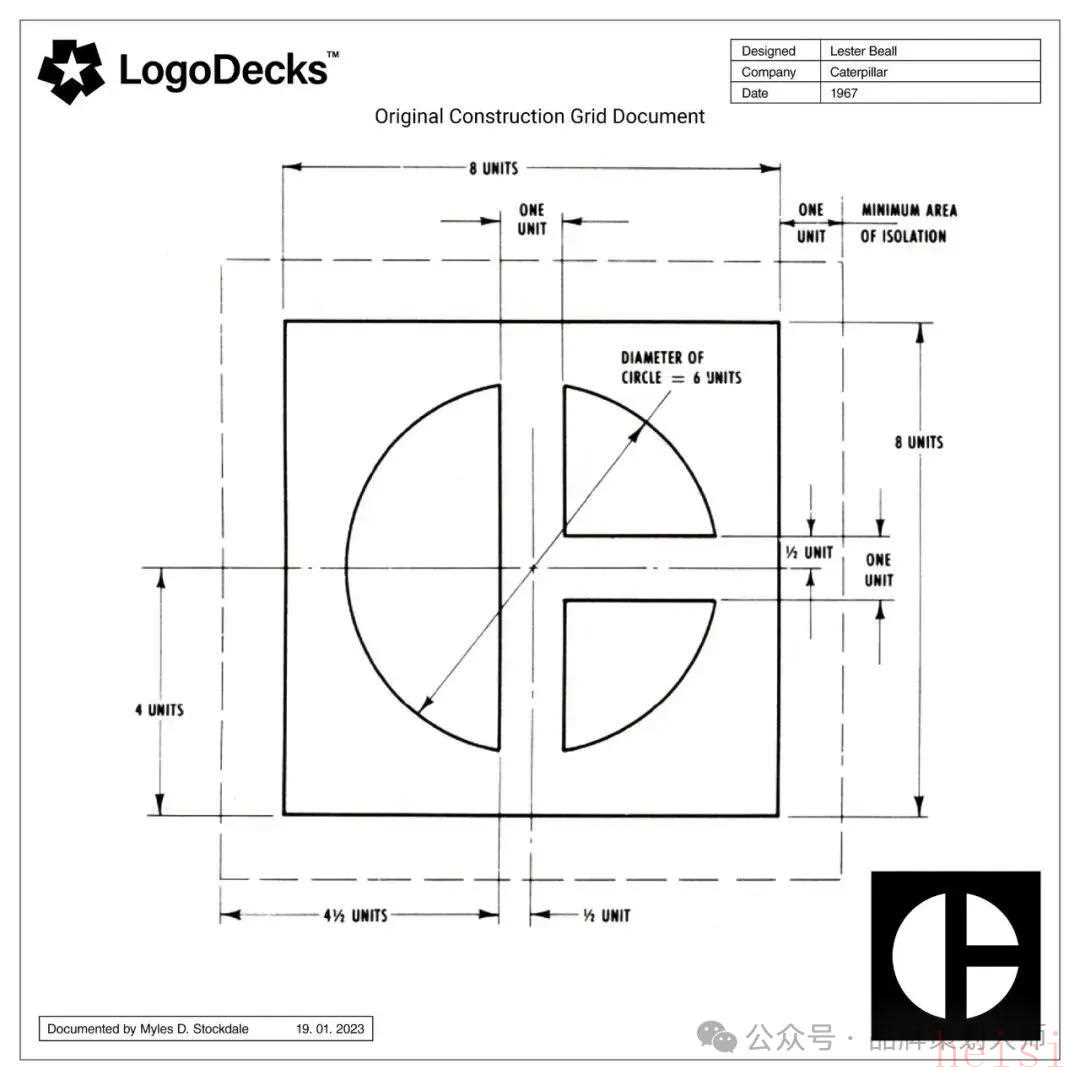

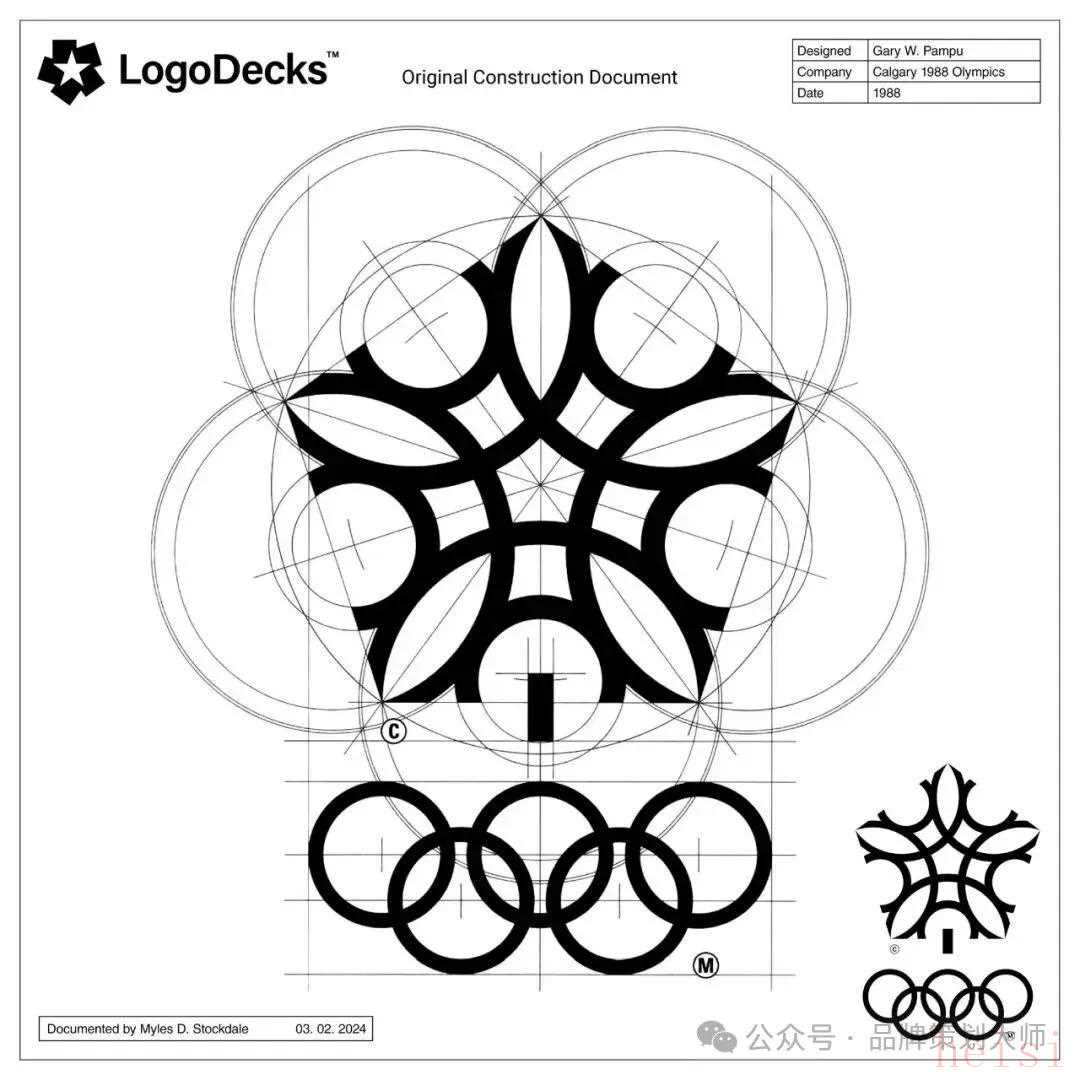

黄金比例(1:1.618)是自然界中普遍存在的美感规律,小到微观的生物结构,大到宏观的建筑布局,都能找到它的踪迹。在 LOGO 设计中,黄金比例成为设计师的 “隐形尺子”,通过精准的比例分割,让图形自带 “和谐舒适” 的视觉基因,无需刻意修饰却能直击人心。

这种比例的核心价值,在于它契合人眼对 “平衡与秩序” 的天然偏好。当 LOGO 的宽度与高度、元素间距与整体尺寸、细节模块与主体结构都遵循黄金比例时,视觉上会形成一种 “不费力的美感”—— 受众无需主动分析,就能下意识感受到图形的协调与精致。

从设计逻辑来看,黄金比例的应用贯穿 LOGO 创作的多个维度:在整体轮廓上,它能优化图形的长宽比,避免过宽显臃肿、过窄显单薄的问题;在元素布局上,它能明确主次关系,让核心符号与辅助元素的间距、大小形成合理梯度,避免视觉混乱;在细节处理上,它能规范弧度、角度的数值,确保无论是放大到户外广告牌,还是缩小到 APP 图标,细节比例始终协调,不会因尺寸变化导致视觉变形。

对 LOGO 而言,黄金比例的意义不仅是 “好看”,更是 “耐看”。它让图形脱离了 “主观审美” 的局限,具备了客观的美感标准,无论时代审美如何变化,基于黄金比例构建的 LOGO 总能保持一定的经典性,不易过时。

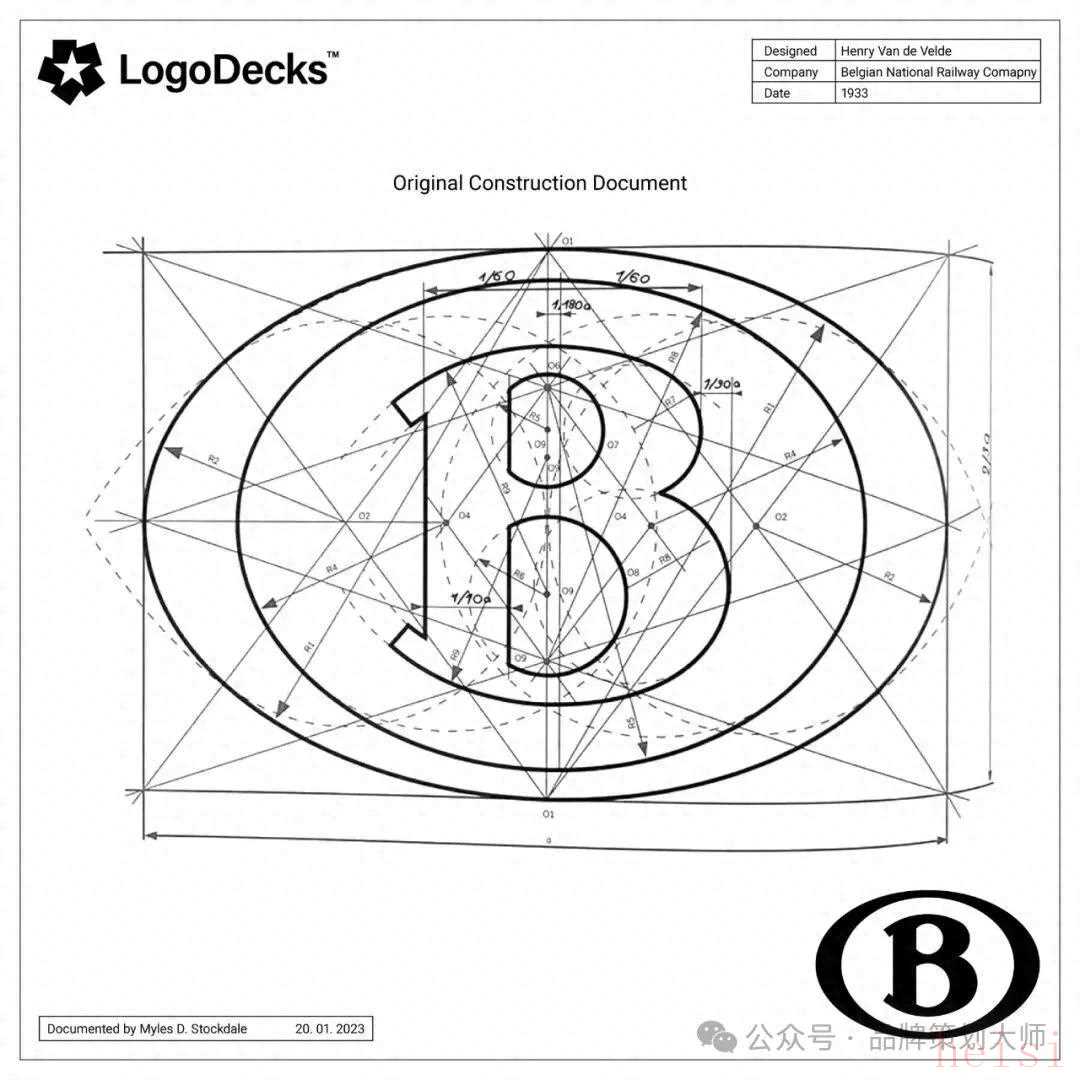

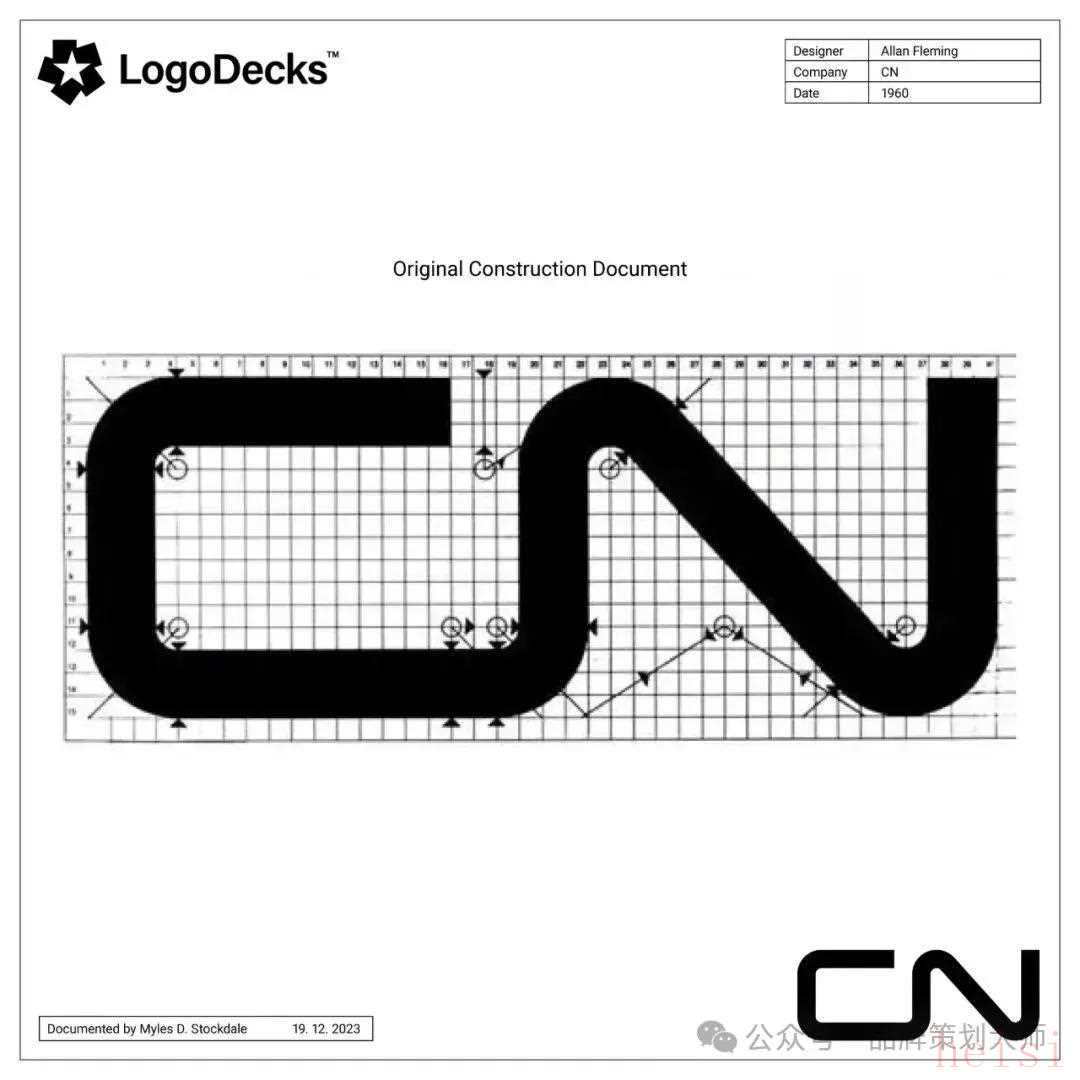

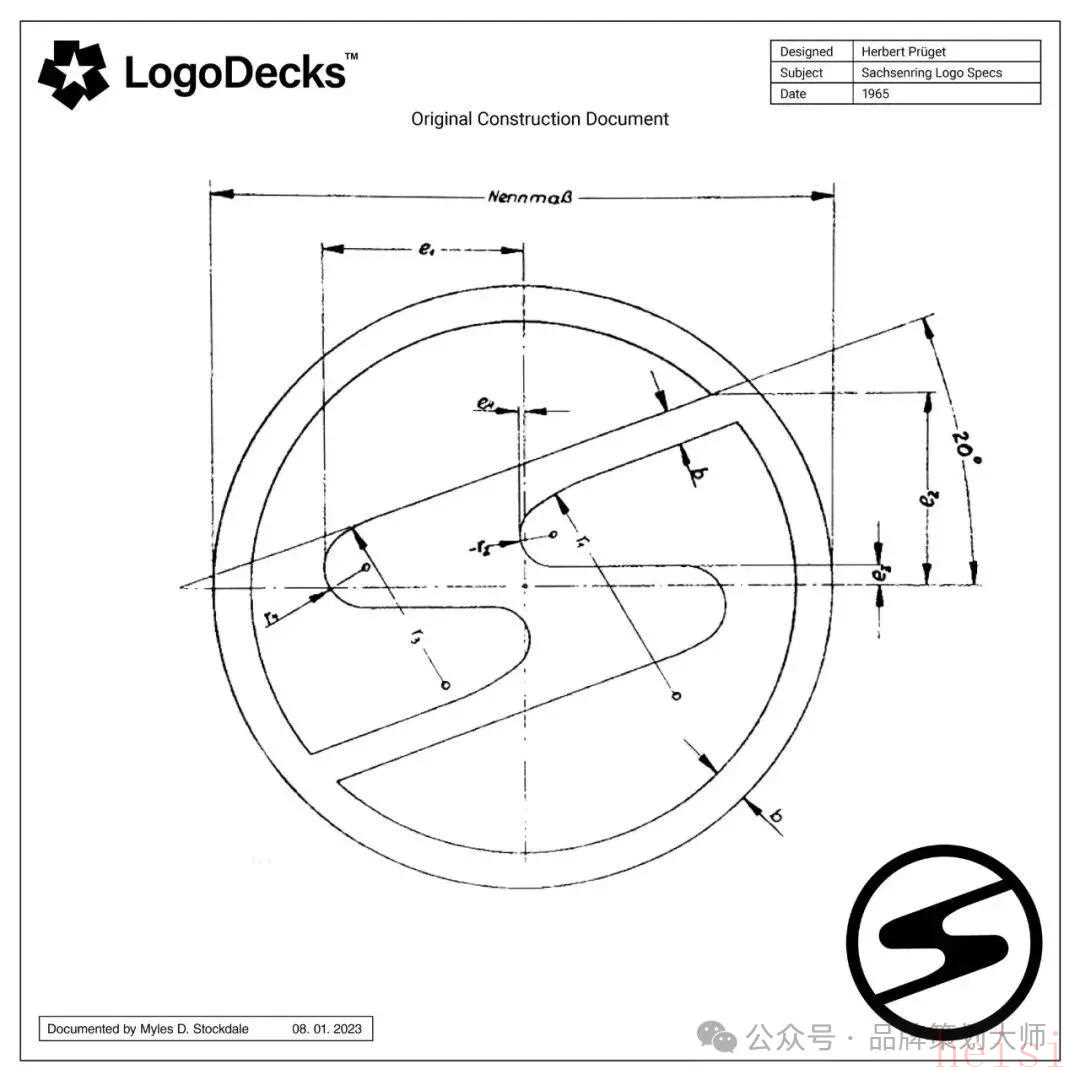

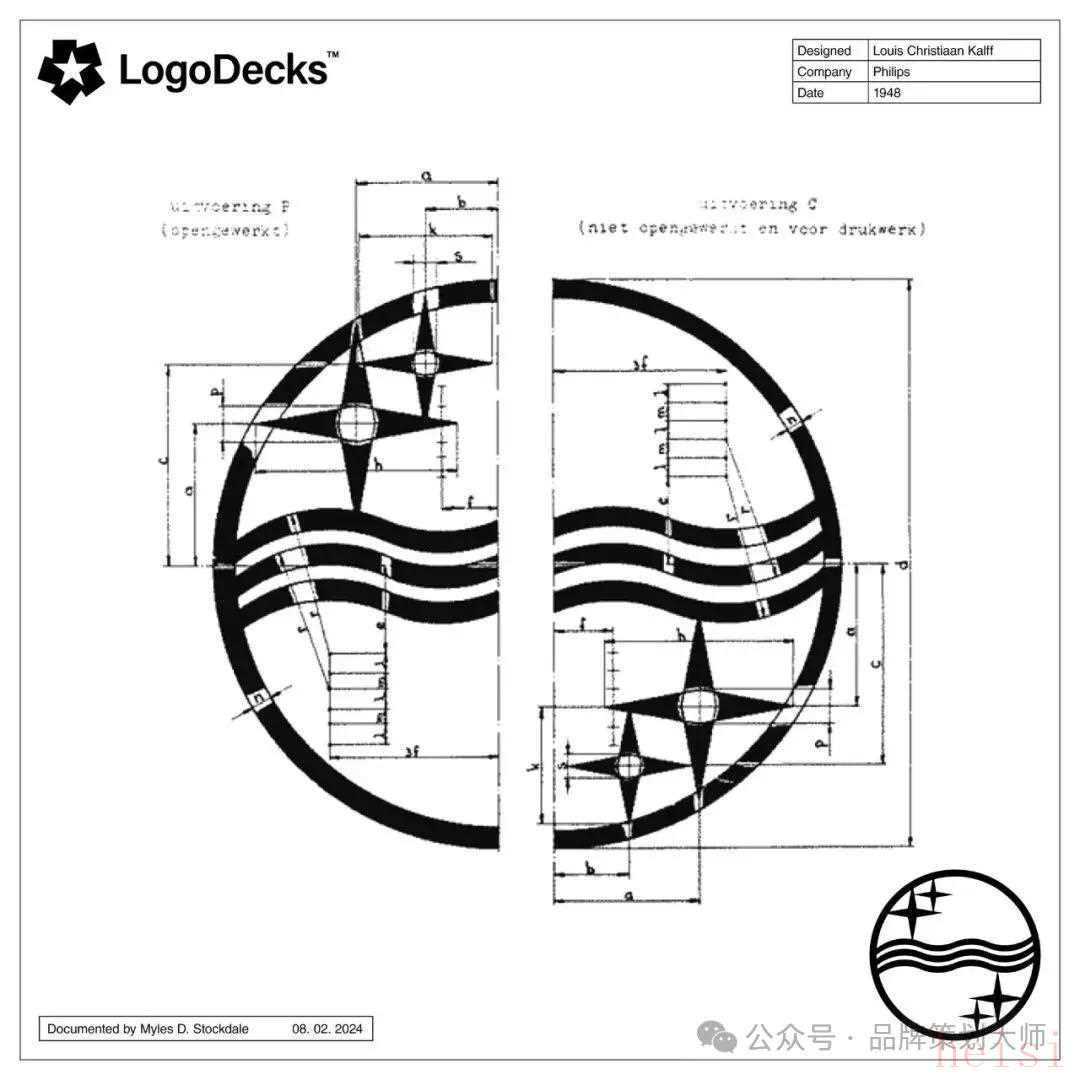

如果说黄金比例解决了 LOGO 的 “比例美感”,那么布尔定律(布尔运算:并集、交集、差集)则解决了 LOGO 的 “结构清晰度”。在设计中,布尔运算通过对基础几何图形(圆形、方形、三角形等)的叠加、删减、切割,生成简洁干净的新图形,从根本上避免线条冗余、边缘粗糙的问题,让 LOGO 在任何尺寸下都能保持 “清晰锐利”。

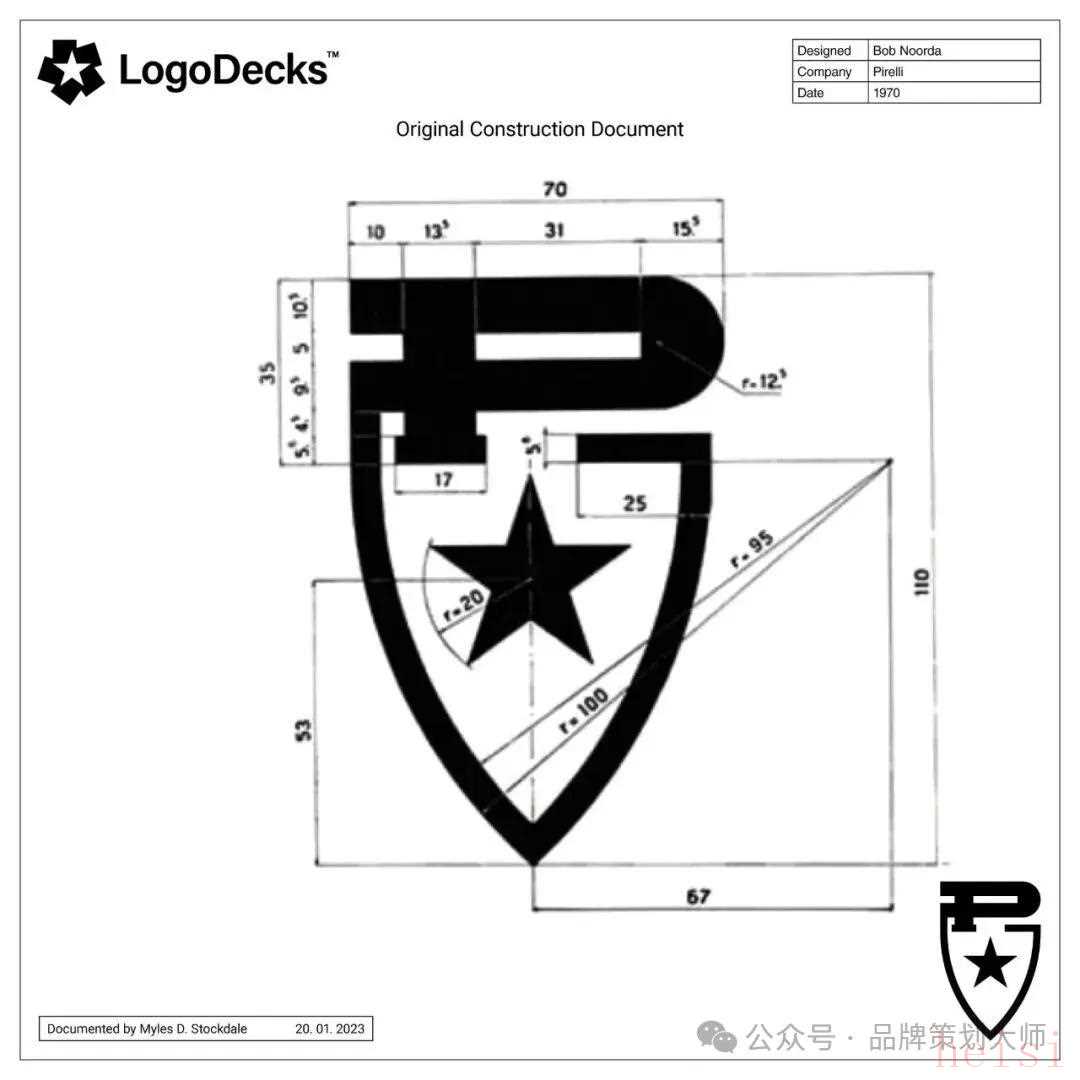

布尔运算的核心优势,在于它将复杂图形拆解为 “可计算的基础模块”。设计师无需依赖手工绘制的 “手感”,而是通过对基础几何图形的参数设置(如半径、边长、角度)和运算逻辑(如叠加保留重叠部分、切割去除多余部分),就能生成精准的图形结构。这种 “模块化构建” 的方式,让 LOGO 的线条具备 “数学级的精准”—— 没有多余的笔触,没有模糊的边缘,每一条线条的起点、终点、弧度都有明确的数值支撑。

从实际应用来看,布尔运算能赋予 LOGO 两大关键特性:一是 “可复制性”,基于相同的运算逻辑和参数设置,无论在哪个场景制作(如印刷、雕刻、电子显示),都能精准还原 LOGO,避免因手工操作导致的偏差,确保品牌视觉的高度统一;二是 “可适配性”,由于图形结构由基础模块构成,后续调整(如增减元素、改变色彩)时,只需修改对应模块的参数,无需重构整体设计,大大提升了 LOGO 的灵活性。

对需要长期使用、多场景应用的 LOGO 来说,布尔运算的价值不言而喻。它让图形脱离了 “手绘质感” 的局限,具备了工业化生产的属性,既能适应不同材质的制作要求,又能保持始终如一的清晰度与精致感。

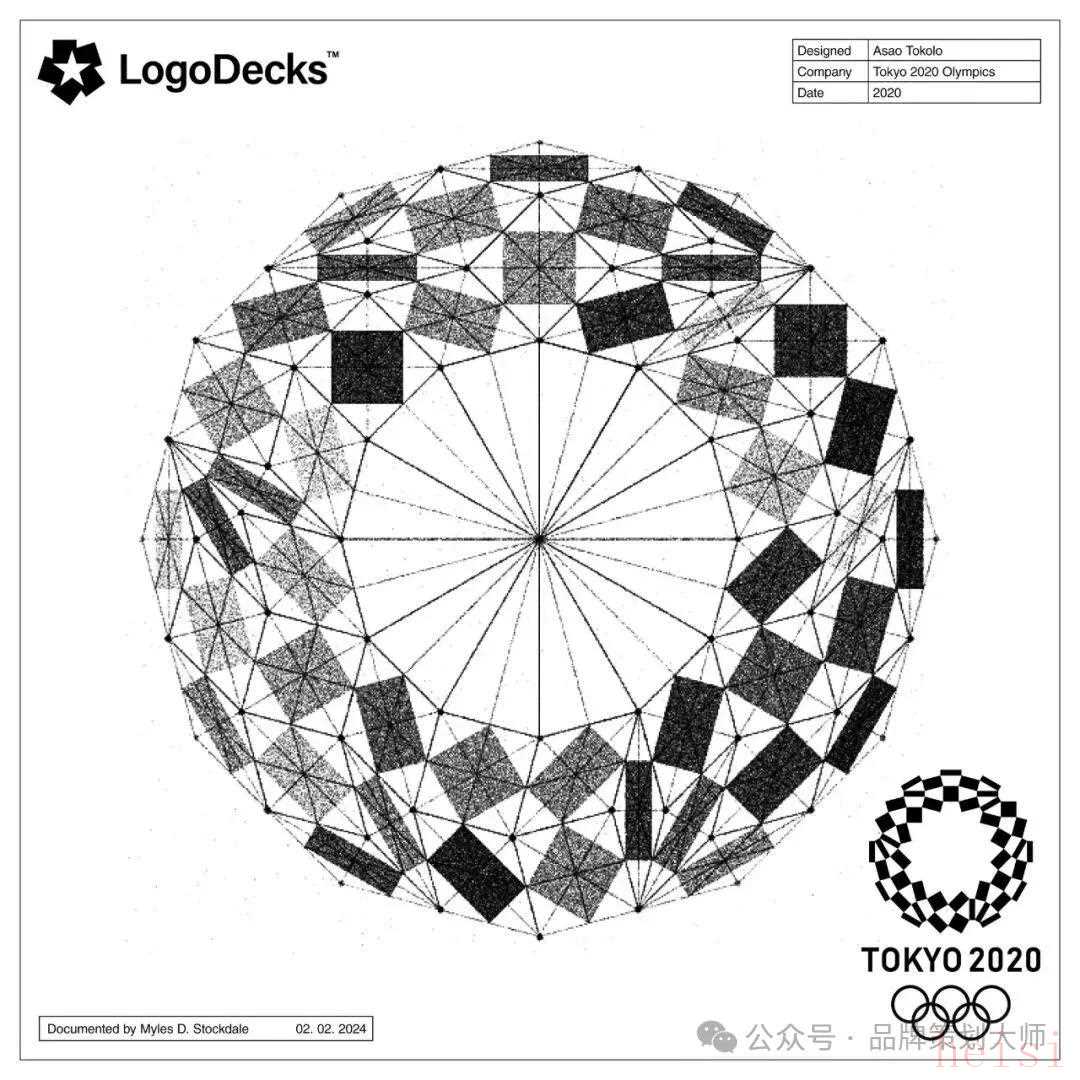

除了黄金比例与布尔定律,优秀 LOGO 还藏着更多 “不为人知” 的计算细节。这些细节看似微小,却直接决定了 LOGO 的 “耐用性”—— 能否在 16px 的 APP 图标与 10 米的户外广告牌上,都保持清晰识别与视觉美感。

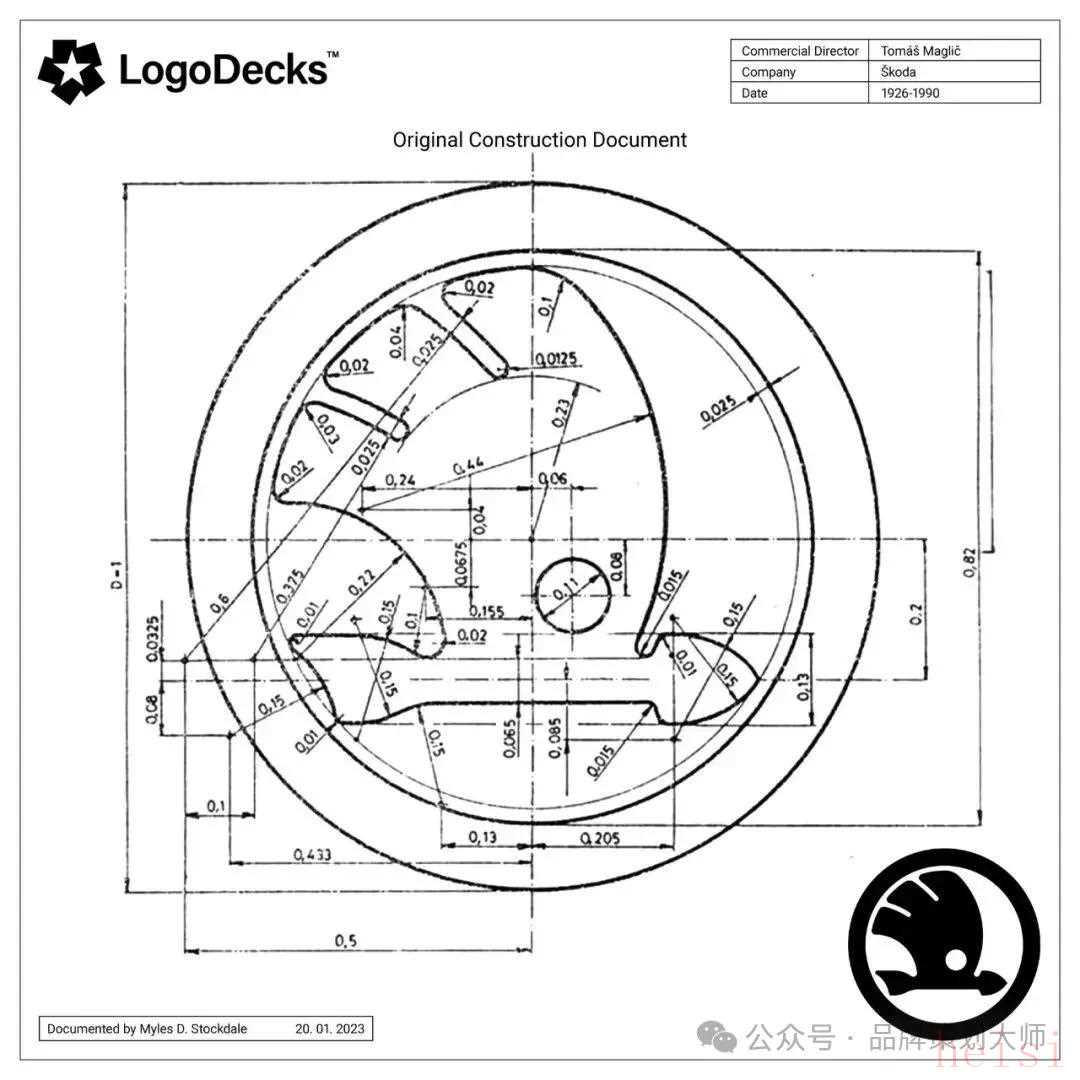

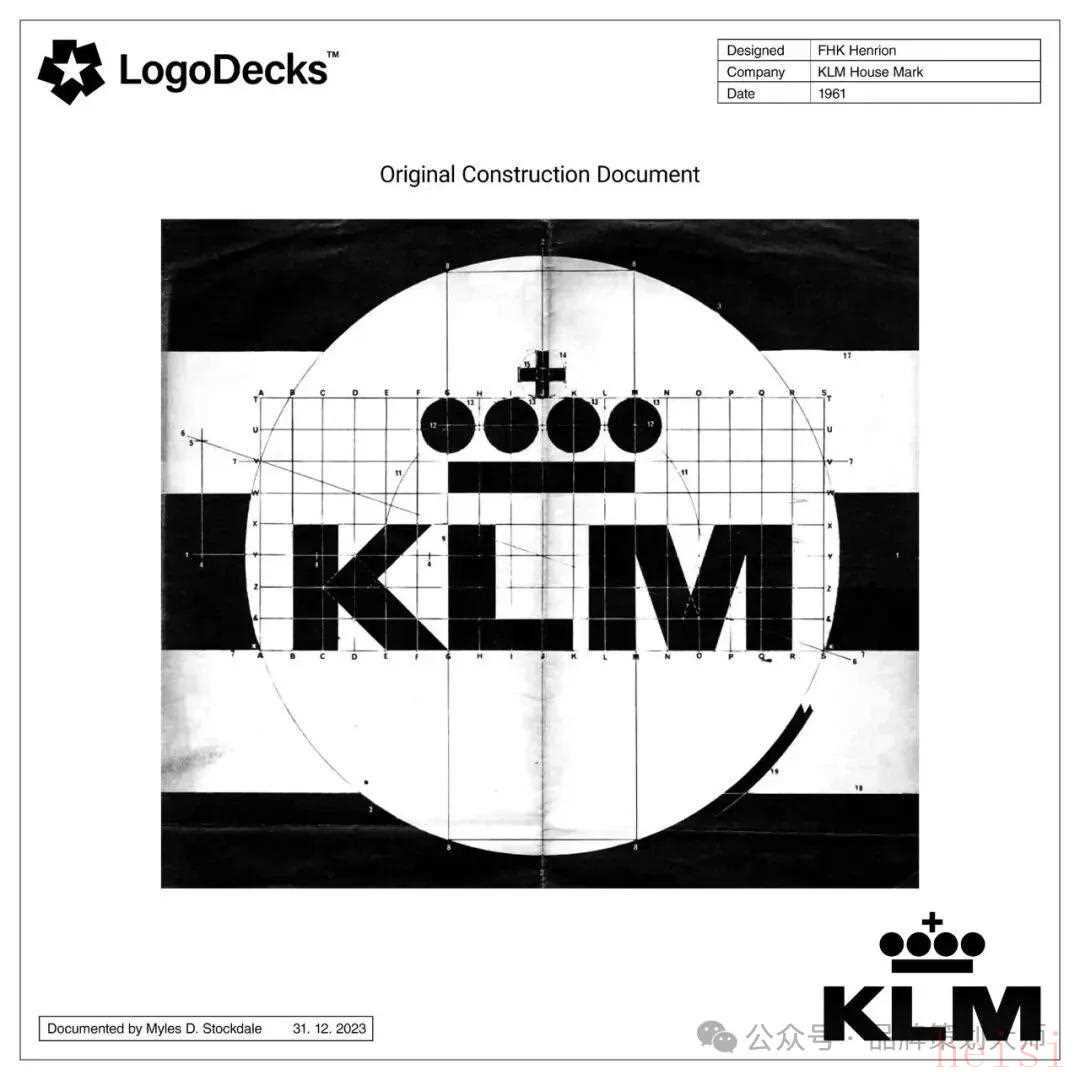

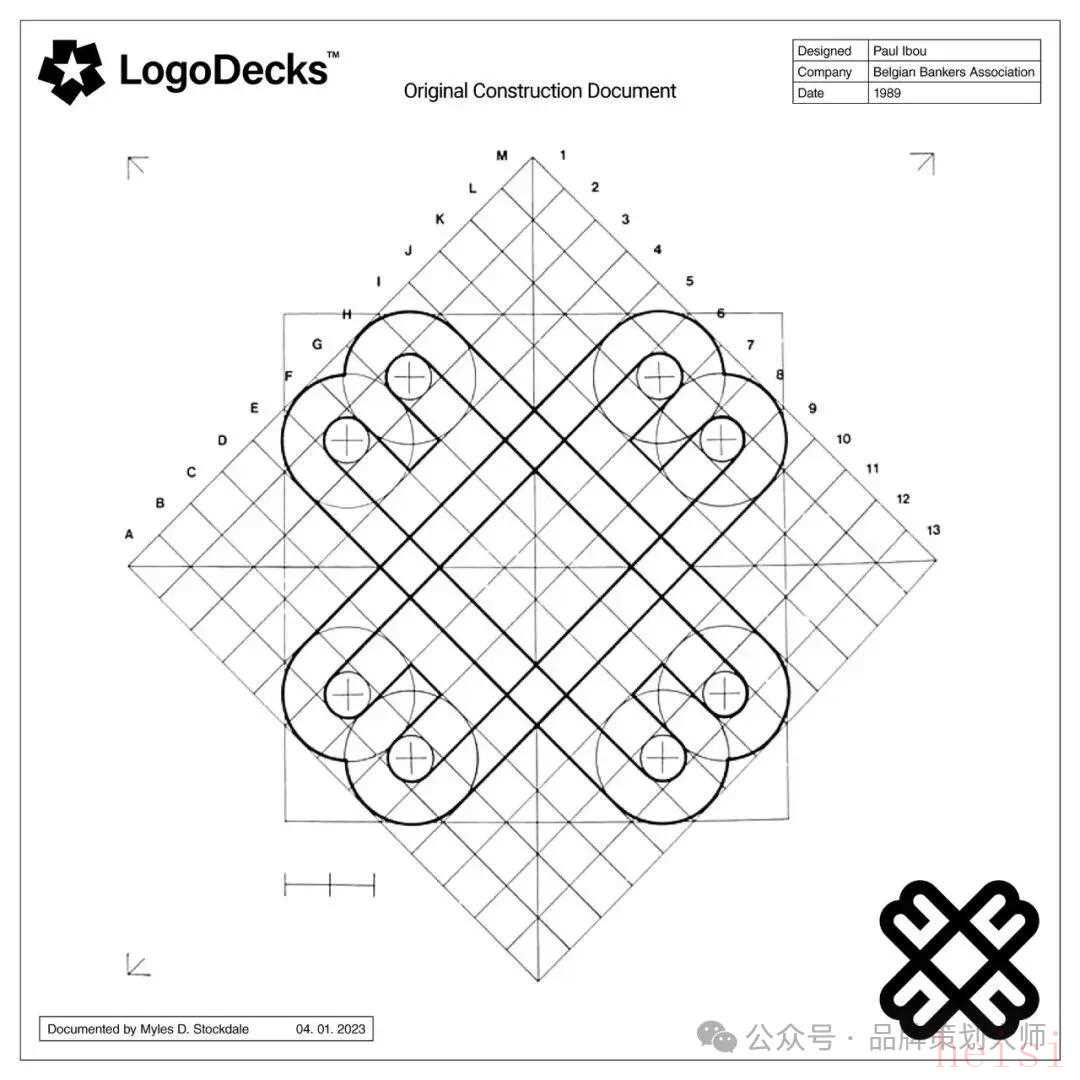

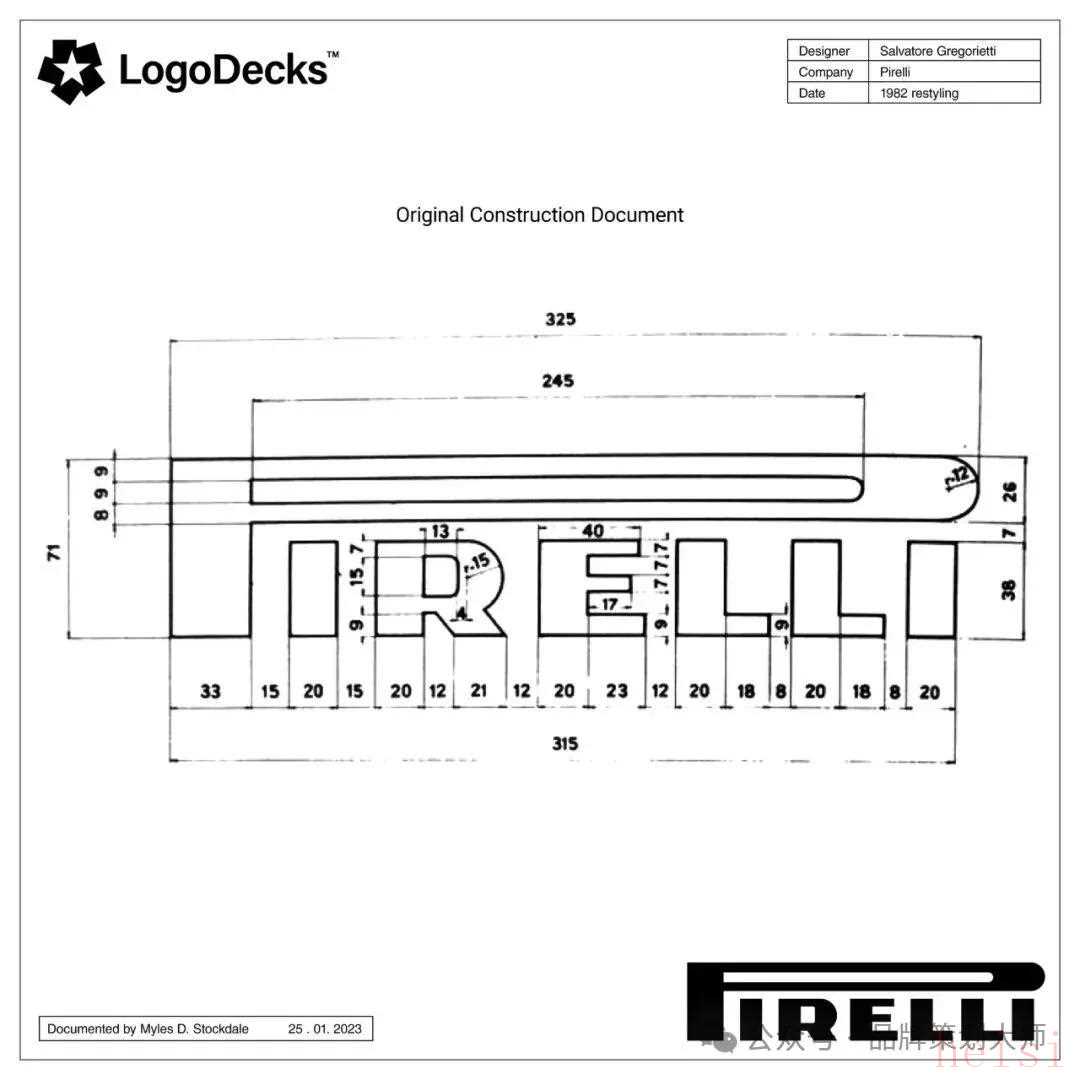

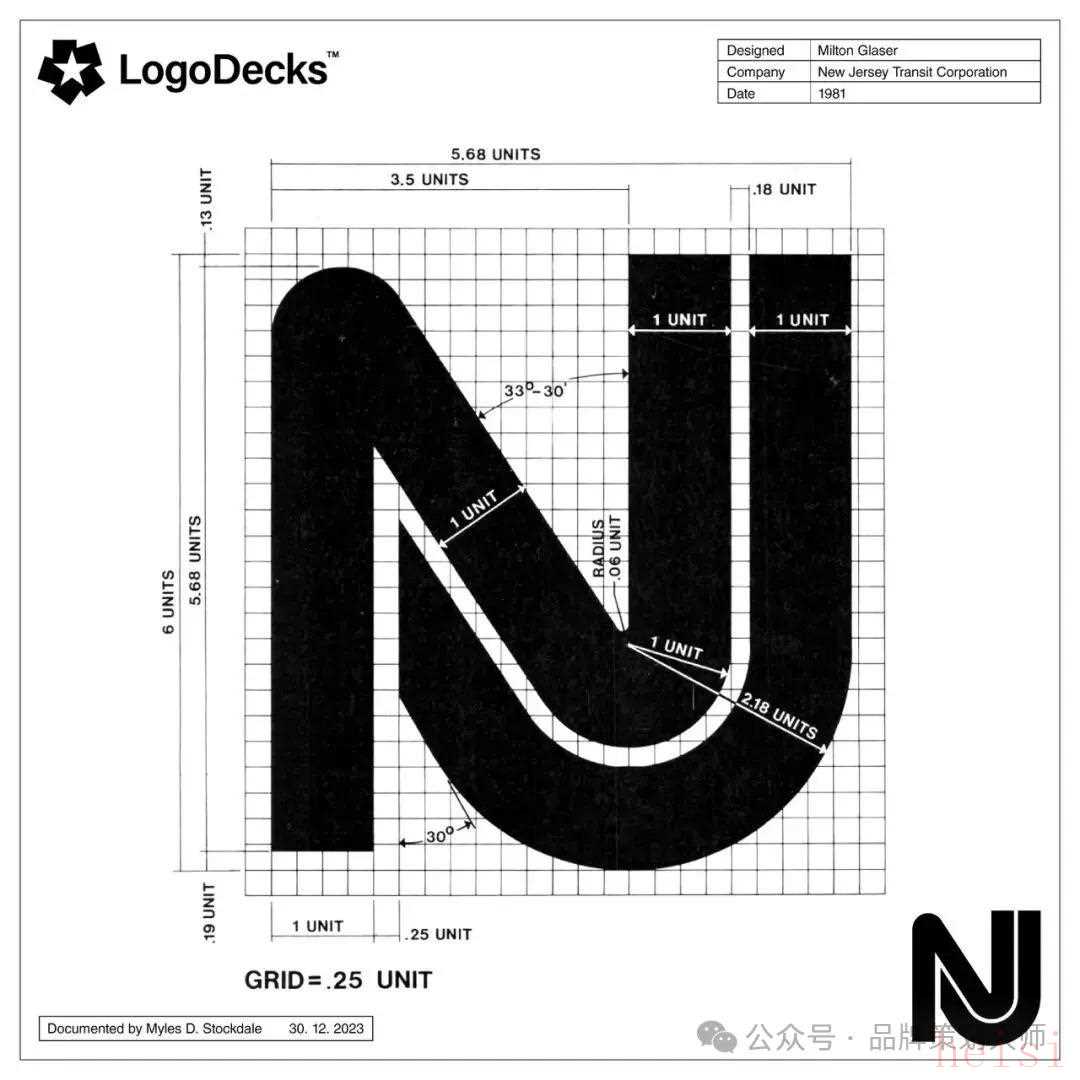

网格系统是 LOGO 设计的 “隐形骨架”,通过建立精准的坐标网格(如等距的水平线、垂直线构成的坐标体系),让 LOGO 的每一个元素都有明确的 “位置坐标”。这种系统从根本上避免了设计的随意性,确保无论是核心符号、辅助图形,还是文字标识,都能在网格中找到对应的定位,元素间距、对齐方式、大小比例都有统一标准。

网格系统的价值,在于它让 LOGO 具备 “标准化” 的属性。设计师无需反复调整元素位置来 “找感觉”,而是根据网格坐标直接定位,效率更高且误差更小;后续应用时,制作方只需参照网格参数,就能精准还原 LOGO,不会出现 “感觉不对” 却找不到问题的情况。同时,网格系统还能规范 LOGO 的 “应用边界”,明确元素可延伸的范围、不可逾越的间距,确保在不同场景组合使用时,仍能保持整体的协调性。

人眼存在天然的视觉错觉,例如垂直的线看起来比水平的线更长、圆形的上下边缘看起来会向内凹陷、深色图形看起来比浅色图形更小等。这些错觉会导致 “数学上精准” 的 LOGO,在视觉上显得 “失衡”—— 比如看似等大的两个圆形,实际视觉上可能一个显大、一个显小;看似水平的线条,实际视觉上可能略有倾斜。

光学修正的作用,就是通过 “反直觉” 的数学计算抵消这些错觉,让 LOGO 达到 “视觉上的精准”。例如,为了让垂直与水平的线条看起来长度一致,会将垂直线的实际长度缩短一定比例;为了让圆形看起来更饱满,会将上下边缘的弧度略微放大;为了让不同颜色的模块看起来大小一致,会根据颜色深浅调整实际尺寸。

这些修正的数值通常很小(可能仅为整体尺寸的 1%-3%),普通人难以察觉,但对 LOGO 的视觉效果影响巨大。它让 LOGO 脱离了 “数学参数” 的局限,真正贴合人眼的视觉感受,无论远观还是近看,都能保持平衡、饱满的视觉效果。

对比 “算出来的 LOGO” 与 “画出来的 LOGO”,前者的优势并非单纯体现在 “好看”,更体现在 “可靠” 与 “可持续”。

从设计逻辑来看,“画出来的 LOGO” 依赖设计师的主观感觉,线条、比例、布局都基于 “手感” 与 “经验”,缺乏统一的计算标准。这会导致两个问题:一是 “一致性差”,不同场景制作时,容易因手工操作导致细节偏差,比如线条粗细不均、元素位置偏移;二是 “适配性差”,放大后可能暴露线条粗糙的问题,缩小后可能丢失关键细节,难以应对多元的应用场景。

而 “算出来的 LOGO” 以数学规律为基础,每一个参数都有明确数值,每一步操作都有逻辑支撑。它具备三大核心优势:一是 “可复制性”,无论在哪个场景制作,只要遵循参数与逻辑,就能精准还原;二是 “可适配性”,从极小的图标到极大的展示牌,细节比例始终协调,不会因尺寸变化失真;三是 “可扩展性”,后续增减元素、调整风格时,只需基于原有框架修改参数,无需重构设计,能长期适配品牌发展需求。

对品牌而言,LOGO 的核心价值是 “长期稳定的视觉符号”。“算出来的 LOGO” 正是通过科学法则的支撑,让图形脱离了 “主观审美” 与 “手工操作” 的局限,具备了长期使用、多元应用的能力,成为真正经得起时间考验的品牌资产。

好 LOGO 的 “算计”,从来不是 “束缚创意”,而是 “让创意更可靠”。黄金比例、布尔定律、网格系统这些法则,就像设计师的 “镣铐”—— 看似限制了自由发挥,实则为创意提供了科学的框架,让 “好看” 的同时,更能实现 “好用”“耐用” 的目标。

这些法则的价值,在于它们将设计从 “感性的艺术” 转化为 “理性的创作”—— 不是否定设计师的创意与审美,而是用科学逻辑放大创意的价值,让图形不仅具备视觉吸引力,更能适配品牌长期发展的需求。对设计师而言,掌握这些 “算计” 法则,不是成为 “数学工具人”,而是拥有 “让设计更专业” 的能力;对品牌方而言,理解 LOGO 背后的 “计算逻辑”,才能真正认识到优秀 LOGO 的价值,避免陷入 “只看表面美感,忽视内在逻辑” 的误区。

毕竟,真正优秀的 LOGO,从来不是 “惊艳一时” 的视觉噱头,而是 “耐看一世” 的品牌符号 —— 而这份 “耐看”,正是用科学计算堆砌出来的底气。