这份数据听起来很有趣,但需要澄清一下:

1. "“全球第一服饰品牌”的定义模糊":并没有一个全球公认的、唯一的权威榜单将“服饰品牌”这一整个领域进行综合排名并确定唯一的“第一”。不同的排名机构、不同的统计口径(例如,按零售额、按市值、按利润、按门店数量、按影响力等)会得出不同的结果。

2. "数据来源不明":您提到的排名(古驰第10,爱马仕第4,LV第2)出自哪里?需要知道具体的榜单名称和发布机构才能判断其准确性和时效性。例如:

"时尚商业榜单":如时尚商业评论(Fashion Business Review)、时尚资本(Fashion Capital)等可能会发布基于销售额或市值的排名,但通常不会有一个绝对的“第一”。

"奢侈品榜单":像贝恩公司(Bain & Company)发布的《全球奢侈品市场报告》或《财富》杂志的“全球最具价值奢侈品品牌榜”等,会细分奢侈品市场,LV和爱马仕作为顶级奢侈品牌会排在前列,但通常古驰(Gucci)也会排在前十。LV排第二、爱马仕排第四、古驰排第十的可能性在"某些特定榜单和统计口径下"(比如按某些区域的零售额或按市值)是存在的。

3. "LV和爱马仕的地位"

相关内容:

香奈儿一年又涨5.6%,400亿美元,听着像天文数字,但跟我昨晚刷到的直播间一样——主播喊“姐妹冲”,弹幕刷“买不起”,下一秒链接还是秒空。

贵和更贵之间,只差一个“Z世代想要”。

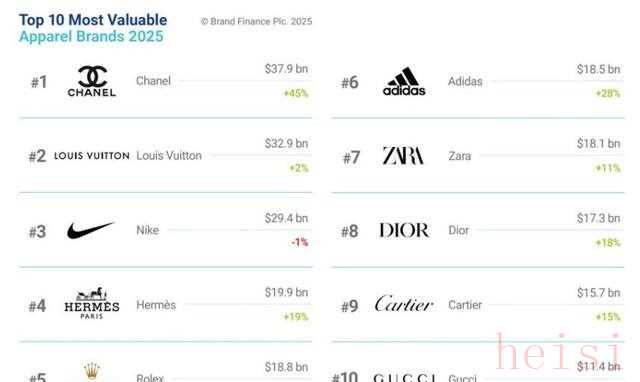

事情很简单:BrandFinance刚发榜,香奈儿把LV踹到老二,自己坐上头把交椅。

功臣不是经典 flap,是“Chanel23”元宇宙系列,外加一个虚拟偶像联名。

线下也没闲着,中国二线小城一年多了12家店,店门口排队的人里,一半拍照发小红书,一半真刷卡。

拍照那批,把流量喂给品牌;刷卡那批,把利润写进财报。

两边一合,400亿到账。

另一边,波司登把羽绒服卖到米兰,老外管它叫“来自东方的移动暖炉”。

登峰2.0用航天材料,定价五千起,照样卖断码。

国货涨到这份上,没人再提“土味”,话题变成“能不能再贵一点”。

榜单上它从45名爬到40名,23%的涨幅,把隔壁快时尚看得直眼红。

快时尚也想绿,ZARA母公司一年砸9亿欧元换环保供应链,算盘打得响:省下的水费不如省下的骂声,年轻人肯为“可持续”多付10%,就能多赚回一个百分点。

耐克和阿迪的拉锯更直接,差距只剩15亿美元。

耐克靠限量配色炒价,阿迪干脆宣布2024开始不用新聚酯,全部回收塑料瓶上阵。

环保牌打得好,股价跟着蹦迪,消费者一边点赞一边问:鞋面是瓶子,鞋底是不是也得是?

品牌不,只默默把价格抬二十块,算成“地球税”。

奢侈品也在翻二手生意。

LV官方认证中古上线,28%的增速比新包还猛。

柜姐私下说:客人把旧包拿来寄售,转身加钱买新的,空手套白狼,品牌赚两道。3D量体定制更卷,高端牌排队给客人扫全身,40%的店铺今年会装这机器,量完三小时出货,名字绣在标签,专属感拉满,比写“我爱你”还管用。

中国玩家不止波司登。

周大福买意大利珠宝Buccellati15%股份,黄金店开始卖欧洲宫廷风;安踏靠FILA年收300亿,爸爸安踏都得喊声“太子”;李宁把英国百年Clarks收进怀里,海外门店先换中文价签,再换中国脚模,宽楦直接安排。

虚拟世界更疯。

Gucci一个数字包炒到4000美元,现实里能买两只真马衔扣。

元宇宙时装去年整出27亿美元,屏幕里穿的衣服不用洗、不用烫,拍照一次就“穿”过,性价比吊打实体。

有人吐槽“买空气”,品牌回一句“买的就是身份编码”,怼得人哑口。

看完榜单,我只有一个感受:衣服早就不是衣服,是门票。

进哪个圈,刷哪张脸,价签上的零就是二维码,扫进去,别人才认你。

环保、虚拟、国潮、二手,都是品牌新发型的颜色,根儿没变——让你心甘情愿多掏点钱,还觉得自己赚了。

下次再看到“突破400亿”,别只咂舌,想想你衣柜里那件只穿一次的外套,它也在为下一个400亿添砖加瓦。