我们来聚焦解决“怕潮湿进水”这个户外保暖痛点,并介绍10款在羽绒服领域以"静态保暖(静暖)性能卓越"而闻名的顶级户外品牌“排骨羽绒服”。

需要先明确一点:"顶级羽绒服通常采用高填充量(高蓬松度)的羽绒,结构蓬松,本身防水防泼水性能较差"。它们的核心优势在于利用羽绒的天然隔热性实现极致保暖。所谓的“静态保暖之王”更多是指其在"干燥条件下的保暖效率极高",而非防泼水性。因此,解决“怕潮湿进水”痛点,需要从"外部防护"和"内部管理"两方面入手。

"核心解决方案思路:"

1. "外部防护:" 选择具有良好防泼水或防水功能的硬壳羽绒服作为外层,为内层的羽绒服提供第一道防线。

2. "内部管理:"

"内层衣物:" 穿着吸湿排汗功能良好的内层(如美利奴羊毛、速干涤纶等材质),保持皮肤干爽,减少湿气传递。

"羽绒服选择:" 即使追求极致保暖,也要选择相对防泼水处理较好的中高端羽绒服,或者采用防水内衬的羽绒服。

以下推荐的10款“排骨羽绒服”,均来自顶级户外品牌,以其"卓越的静态保暖性能"(蓬松度、绒子含量、结构设计

相关内容:

昨晚北京零下五度,我穿着去年买的排骨羽绒服在小区门口站了十分钟,冷风顺着拉链缝往里灌,瞬间明白什么叫“钱花了,人还是傻”。

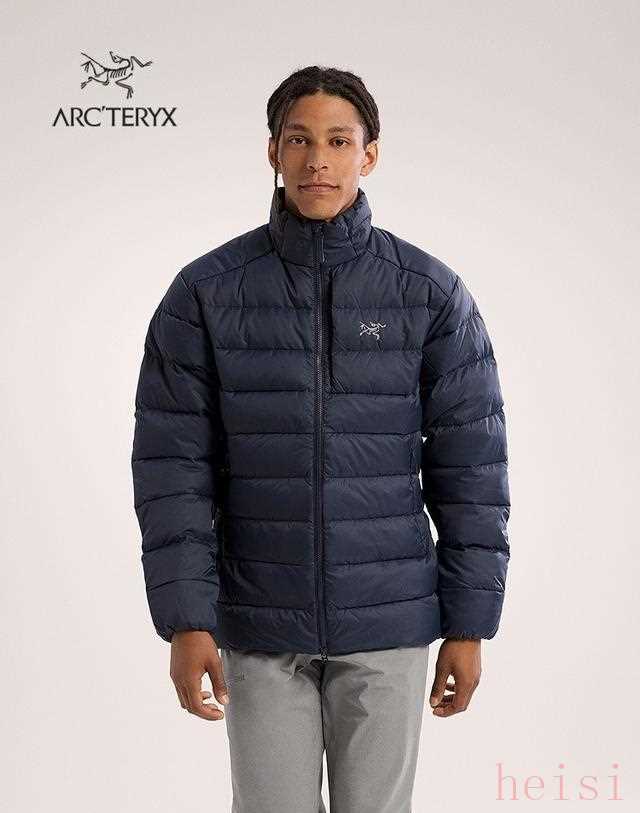

就在同一天,The North Face悄悄上架了会自己发热的ThermoBallEco新款,哥伦比亚把Omni-Heat3D金属小点点铺满内衬,连一向高冷的Arc'teryx都和Veilance搞出能“吃”掉的生物降解羽绒服。

旧款还没穿烂,新技术就把人按在地上摩擦:人家在雪里蹦迪,我在风里打哆嗦。

去年买羽绒只看蓬松度800、900,觉得数字高就暖,结果一场小雨就把羽绒打成一坨。

今年才搞懂,羽绒早不是单纯羽绒,先得看疏水处理,再看有没有DWR防泼水,接着盯有没有新版GlobalTraceableDown小蓝标——没有它,鸭子可能来自“黑心农场”,碳排放也没人管。

Patagonia更狠,直接用回收渔网做成NetPlus面料,一件外套约等于三十个废旧渔网,环保党瞬间破防。

亚洲人钱包升温比天气快,800+蓬松度销量一年飙35%,品牌立马卷出新高度。

Arc'teryx那件可降解款,官方说埋土里五年能变成肥料,我算了算,等于每年折旧费两百块,比买杯手冲划算。

哥伦比亚的Omni-Heat3D更接地气,金属反射点像给衣服装了小暖炉,实测升温20%,东北老铁表示“可以少穿一件毛衣”。

可最扎心的是分区填充。

过去我以为整件衣服羽绒均匀就好,结果高手在腋下、侧腰偷偷减少克重,活动部位不臃肿,胸口、后背加倍塞满,风再大也护住核心体温。

再看自己旧款,像一条均匀灌水的香肠,不冷才怪。

选羽绒服现在像选手机:看芯片(蓬松度)、看系统(环保认证)、还得看黑科技(自发热、反射膜、生物降解)。

别只认logo,2023年的冷风认技术不认人。

今晚回去,我把那件“透心凉”旧款挂进衣柜最深处,顺便把购物车里的新款打上“冷静期”标签——毕竟,谁也不想再当门口那个十分钟就冻傻的显眼包。