哈哈,我理解你的感受!Netflix 为了追求真实感和冲击力,确实有不少剧集非常“生猛”。这通常体现在以下几个方面:

1. "情节残酷黑暗:" 涉及暴力、犯罪、虐待、政治阴谋等,不避讳展现社会的阴暗面和人性的复杂甚至黑暗。

2. "尺度较大:" 可能包含露骨的性爱描写、暴力场面、脏话或敏感话题,适合成年人观看。

3. "节奏快,信息量大:" 为了保持紧张感,剧情推进迅速,需要观众集中注意力,一口气看完才能跟上情节。

4. "氛围压抑或紧张:" 通过视听语言营造强烈的压迫感、悬疑感或绝望感。

你提到的“太生猛”,具体是指哪部剧呢?或者想聊聊哪些类型的生猛剧集比较受欢迎吗?

不过,这种“生猛”也正是很多观众喜欢Netflix的原因之一,它敢于触碰现实,带来强烈的情感冲击和思考。看完之后感觉肾上腺素飙升或者心情沉重,都是这种类型剧的典型体验!

相关内容:

你点开《怪物》新一季,八成是冲着“变态”两个字来的,可三集过后,你会发现真正让人后背发凉的,不是人皮灯罩,而是——我们其实都见过“艾德·盖恩”。

我就住过那种小镇,街角杂货店永远飘着过期奶酪味,谁家的狗死了都能上周报。

那种地方出不了连环杀手,却能批量生产“好邻居”:你家门没关,他们帮你锁;你半夜锯东西,他们只翻个身。

剧里新加的邮差汤姆,原型是我舅舅的同事,真给警长写过匿名信,回信只有一句“别破坏小镇形象”。

后来盖恩被抓,他第一个冲去烧信,边烧边嘟囔“我就说嘛”,像给自己颁勋章。

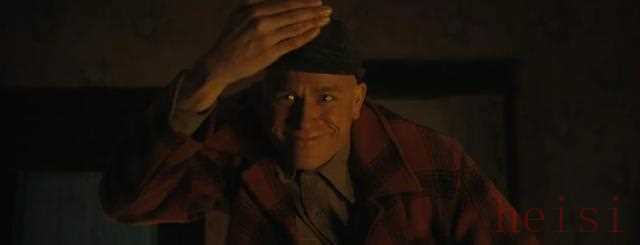

Netflix这次把镜头怼得更近:盖恩半夜挖坟,月光照得他像只瘦螳螂,可下一秒切到白天,他帮老太太扛南瓜,手还是那双手。

画面没给配乐,就让你自己品——恶跟善根本不用换皮肤,它们可以长在同一层皮上。2023年公开的“人皮书”照片,剧组1:1复刻,内页是《利未记》里“不可玷污自己”的段落,字是人皮上烫出来的。

道具师说,烫第一页就吐了,可还是烫完了,因为“观众值得真实”。

这句话比人皮书更瘆人,我们到底值得什么?

哈佛那篇AI分析我读了,结论冷冰冰:盖恩不是恋尸,是把自己当尸体,所以他“整理”别人,像在收拾自己的残骸。

我脑子却冒出另一个画面——我妈守着我爸的骨灰盒,每天擦,每天换位置,说“他怕晒”。

谁还没点科塔尔综合征?

只是有人把尸体放地窖,有人放客厅。

剧组最后捐了200万美元给心理健康中心,当地牧师在发布会上念声明,镜头扫过台下,一个白发老太太举着小牌子“RememberBernice”。

Bernice是1954年失踪的五金店老板娘,官方记录里她“下落不明”,可镇上传她就在盖恩那盏灯罩里。

牧师念完,老太太把牌子翻过来,背面写着“She is not your story”。

那一刻我突然明白,我们追的哪是凶手,是“终于有人比我更烂”的安慰剂。

剧越真,我们越安全:看,变态在那儿,不是我。

片尾彩蛋没放盖恩的笑脸,给了个空镜头:农舍被焚当晚,火光映着围观人群,有个小男孩举手机——1957年没手机,那是剧组混进来的2024年。

火光映在他脸上,像给未来提前拍的证件照。

我暂停,截图,设成群头像。

朋友问这是谁,我说“我邻居”。

真的,说不定也是你。