这个问题涉及到中国与东南亚邻国(主要是缅甸和老挝)之间的历史、地理和外交现实。虽然澜沧江在中国境内段被称为“澜沧江”,并且中国是这条河流的重要上游国家,但将其整个流域完全划归中国所有,并不符合国际法和实际情况。主要原因如下:

1. "地理与流域划分:"

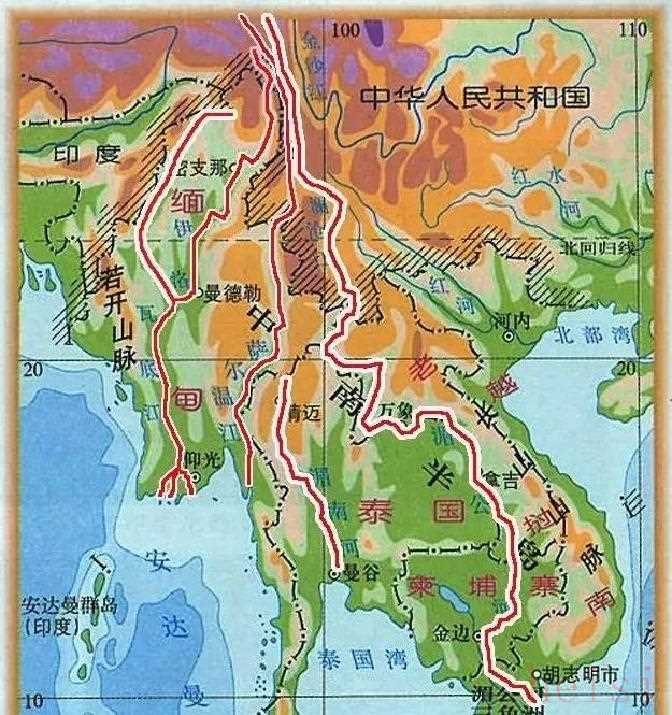

澜沧江(中国境内称)发源于中国青海省唐古拉山脉,流经中国云南省,然后穿过老挝、缅甸,最后在泰国注入南海。它是一个跨国河流,其流域横跨多个国家。

国际上通常根据河流的源头、流经国家和入海口来划分流域归属。由于澜沧江在老挝和缅甸境内有很长的一段流程,并最终流经泰国,因此它是一个典型的跨国流域。

2. "国家主权与边界:"

根据国际法,国家主权通常限于其陆地领土和领水。河流的流域并不必然等同于一个国家的完全领土范围。

老挝和缅甸对澜沧江(在老挝境内称湄公河)流经的河段及其两岸拥有主权。它们在自己的领土内行使管辖权,包括开发水资源(在符合国际条约和协议的前提下)。

3. "历史与国际关系:"

近代以来,中国与周边国家的关系经历了复杂的变化。在澜沧江

相关内容:

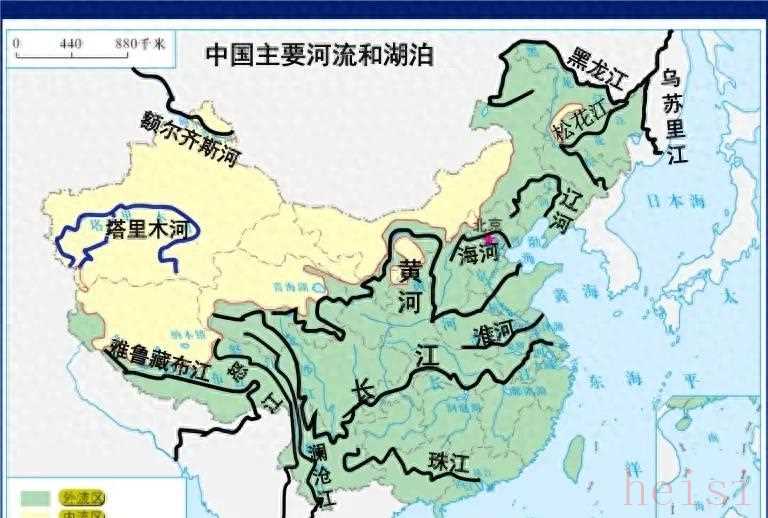

拥有一条大河的全部流域,对于任何国家来说,都是一个不小的诱惑,毕竟放眼全世界,能完成这项事业的国家,寥寥无几,我国深耕东亚五千年,已经拥有了长江、黄河的全部流域和珠江的几乎全部流域,成果斐然。

你有没有试过在地图前发呆,盯着一条蓝线,从雪山一直追到海口?我们总想着把一条河从头到尾握在手心,听起来挺带劲,做起来却全是刀口舔血的活计。说白了,河是好河,账是难算的账。

拿澜沧江来说吧,出了国门叫湄公河。它从青藏高原的冷风里往南奔,整条河加起来差不多五千公里,水哗哗的,国内这一段两千多公里,剩下那三千来公里分别落在缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南手里。下游那块平原,土肥得像撒了芝麻盐,谁看了都眼馋,这没法不动心。

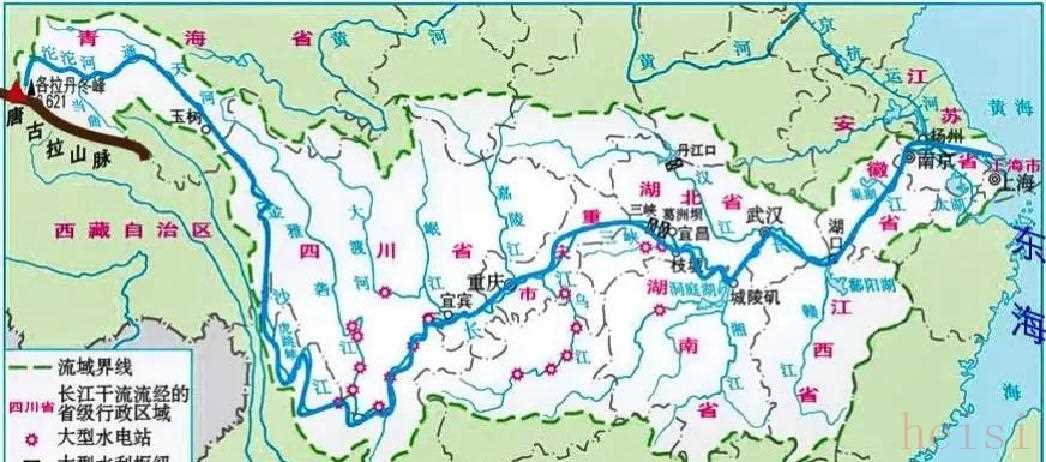

可话扯远一点,想把一条河“吃干抹净”,要的不是一阵子的狠劲,是一代又一代把石头垒成路。你看咱们怎么啃下长江的。早先夏人还只在黄河中下游那一圈活动,往南的丘陵和水网在他们眼里,像雾里看花。到了商,触角伸到淮水一带;西周时才把脚稳稳踩进江汉,等到西周末年,长江的中下游才算开始听话。可到这一步,离真正“摸到源头”,还隔着几重山。

再往上呢?公元前三百多年,秦人翻进四川盆地,巴蜀这块肥地先入了囊。等汉武帝把西南的乱麻梳顺,云贵高原才算纳入正轨。至于长江的头,是在天边的,到了元人马鞍磨亮了,才把青藏高原这口泉眼护在家门口。三千年,一点儿也没夸张,想在纸上从源头画到海口,得先让脚底板一寸寸踩过去。

所以你再看澜沧江就懂了。上游像失了手的马缰,水直直扑下来,浪尖上起白花。下游好受一点,地势缓了,可一条河并不因为变温柔就好相处。老挝中段,从沙湾拿吉到巴色那两百六十多公里,河心磕牙的石头一块接一块,急湍子像设了几十道暗门,你别说开船,光站在岸边看,腿肚子都开始打颤。再往下,孔瀑布横在那儿,水面一下子跌下二十多米,洲渚像碎银子洒在河心,整段水路基本就宣告“免谈”——说是大江,到了那儿就是一截断链。只有靠近海口那会儿,往金边去的路上,才勉强能让大船喘口气。

既然水路断断续续,粮草兵械就得翻山走。古人打仗靠的不单单是勇气,还有肚子里的那碗饭。中南半岛这片地儿,从前人眼里又潮又热,还带着一层瘴气。老百姓都说“五岭以南,行人慎入”,不是戏吓人。秦始皇那么会用兵,到了平定岭南,也刻意把赘婿、商贾、罪囚那批“七门边缘人”往前推,不舍得让主力往深处打。这不是心软,是知道账太难算:人没被刀枪砍倒,先被虫咬、被雨泡、被瘴毒拖走半数。

更难的,还有地上的“规矩”。东南亚这片,多民族、多语、多山谷。你今天好不容易把一座城的粮仓管住了,明儿背后某个山寨就点了火。你要是把北京城那套法度生搬硬套过去,十有八九得失灵。我们这儿的官僚系统是细密活,到了那边,线头一拉就断。征不上粮,只能从内地丢命去支援,越支援,越陷里头。

当然,也不是没人试过硬闯。蒙古人的马快,弓硬,出草原如入无人之境。可马到雨林就废了:蹄被烂泥吸住,人马一起往下陷,蚊子跟在耳边催命,弓弦受潮发软。那几次南下,打完回头一看,只剩壳子。明人更是上了经:交趾那里一度设了承宣布政使司,官印盖得山响,可也就维持了二十个年头,明宣宗自己收了心,撤了人。老挝这边早年挂着宣慰司的牌子,从永乐时立,到万历中叶索性“失联”。真要说是管到了山沟里?没有。更多是个名分,你来朝见,我给封号,互相都不太费劲。

说了大势,讲点人心。明初有个小军官,跟着部队到了安南一带,写信回家说:“雨多得像倒盆,衣服捂在身上一天能出两次霉。兄弟们沿河行,遇着水急,手拉着手过,最怕脚下一滑,一条命就没影了。”他不是怂,他只是说了实话。行军手册上写不下的实话。还有个云南的船户,姓岩,祖祖辈辈靠澜沧江吃饭。他说最难的不是浪,是“忍”,忍得住在溪口等,等上游放行,忍得住沿岸寨子脸色,忍得住雨季里不停转向,“你敢直着冲,船要么翻,要么撞。”河就是这么教人的。

我们常替老祖宗算账,说要是当年更拼点儿,是不是就能一路南下,握住湄公河的尾巴。可放在当时的棋局,一眼望北,草原上骑兵的影子才是隔天就要到门口的麻烦。你要是把精锐丢在南方的密林里,北边的边墙谁守?历史这碗饭,就这么现实:先把刀架在脖子上的人应付了,再想着商路和米袋子的事。西向走,打通西域,商队就像一条条银蛇穿行,家底厚;北向扫,赢一次,能保儿孙几十年不用夜里惊醒。你说这时候,谁还眼巴巴盯着一个“难拿、难养”的流域?食之无味,弃之可惜,是的。可当下的帝王,常常要在两块“鸡肋”里选一个不那么咯牙的。

要说澜沧江这条河,它不是不值得,只是太会考人。我们能拿下长江和黄河,全段揽在怀里,已经是极难极难的奇事。你去看世界上那些顶尖的长河,真能做“独家”的,也就这么几条。长江、黄河算稳稳在手,密西西比算美国的家底,但它的支流也有许多故事。剩下的,基本都得和别人合伙过日子,这就是地理给的谜面。

回到故事。很多年后,我去西双版纳,看雨从天边压下来,澜沧江在脚下擂着石头。边上一个白发老人说,他父亲年轻时,带胶鞋、披蓑衣,三天两夜往返两岸送盐,最怕的不是水,是人的心思,“上游放点水,人人都动,动了就容易乱。”他笑了一下,“河大得很,但它会盯着你看,你稍微心急,它就逮住你。”这一句,说给船,也说给朝代。

历史里的人物,秦始皇、汉武帝、忽必烈、宣宗,一个个站出来又退下去,各自有各自的算盘。有人愿意在碑上刻名字,有人只想让边境少死人。我们现在回头看,容易替他们安排理想解法,可在当时,一层山、一条瀑、一片瘴,都是摁在他们背上的手。哪怕是今天,你顺着湄公河去,到了孔瀑布那一带,仍能听见水声像一群野兽嘶吼,谁敢说这条河好“驯服”?

我没有替谁辩解,愿意把话说得朴素点:我们能做的,常常被地形和病虫子、不熟的人心和不得不防的对手,层层掐着。把能拿下的拿下,把拿不下的,学会和它相处。拥有两条大河全流域,已经是祖先通关的成绩单。至于那条南方的大江,它奔了几千年,又何必非要在某一朝某一代被人“装进筐里”?河还是河,故事也还在流。你看,那一线水光,今天又从云头压下来,照在每个人的脸上,像在问:你要顺着走,还是逆水试一回?