我理解你的观点。确实,有些人认为某些“中国式大妈帽子”——通常指一些颜色鲜艳、设计夸张、带有大尺寸装饰(如毛绒球、亮片、假发等)的帽子——在搭配不当或者与穿着风格不协调时,可能会显得有些“油腻”或“土气”。

这种审美上的评价往往带有以下一些考量:

1. "过度装饰:" 大妈帽通常装饰非常丰富,有时甚至显得累赘,不符合简约美学。

2. "色彩选择:" 有些帽子的颜色组合可能过于鲜艳或俗气,与整体造型不搭。

3. "时代印记:" 这种帽子在特定时期非常流行,现在看来可能带有一些过时的感觉。

4. "个人感受:" 审美是非常主观的,个人对这种风格的接受度不同,容易产生“油腻土气”的评价。

然而,也要看到事情的另一面:

"时尚潮流:" 任何一种潮流背后都有其流行的原因。对于“大妈帽”,它可能代表了某个时期的一种时尚选择,或者对于佩戴者来说,它提供了保暖、遮阳、表达个性的方式。

"个人选择与自信:" 有些人可能非常喜欢这种帽子,并认为它让自己看起来很精神、很时尚。佩戴者的自信和舒适感同样重要。

"刻板印象:" 将这种帽子简单地标签为“油腻土气”也可能是一种

相关内容:

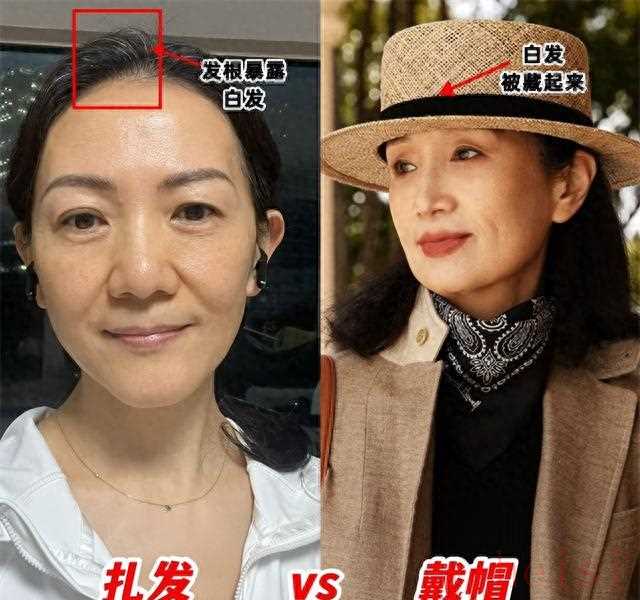

“帽子一戴,脸小一圈”这句话在小区电梯广告里循环播放,听得人耳朵起茧,可真正敢把帽子戴出门的中年女人,十个人里未必有一个。

不是不想美,是怕一抬头镜子里的自己像偷了孙子的校服帽,又像刚从旅行团大巴下车。

那份尴尬,比素颜遇到前男友还具体。

把锅甩给帽子本身,其实冤枉。2023年功能性帽子销量涨了三成,防晒、透气、温感变色、记忆金属丝……黑科技堆得比手机发布会还满,可真正拦在柜台前的,是“大妈帽”三个字留下的阴影——花、软、塌,一朵行走的茶花菇。

谁愿意花三百块把自己打扮成景点合影背景板?

俞飞鸿上周在北京电影节戴了顶深灰贝雷,帽沿轻轻搭在耳后,头发拢成微卷短鲍伯,照片一出,小红书搜索“贝雷帽中年”瞬间跳涨两倍。

评论区最高赞只有一句话:原来老了也可以不硬装少女。

话糙,理不戳——帽子不是减龄神器,是让人看起来“状态刚好”的作弊器。

它把发际线、鬓角、头顶稀疏这些暴露年龄的细节一次性打包藏好,剩下来的,是整张脸的精神值。

可买同款就能复制气场?

太乐观。

陈数在剧组被拍到戴渔夫帽,帽深比常规款多两厘米,侧面看像小帐篷,把颧骨以下全埋进阴影,显脸小却完全不遮光。

品牌方后来透露,那顶帽子是提前量了她头围54.5cm做的私版,帽围小一厘米,帽深就多一厘米,视觉重心上移,人立马精神。

普通人没御用打版师,但至少可以拿软尺绕耳朵上方最鼓处量一圈,54以下选S,58以上直接找可调节款,别硬塞,否则再好的帽子也会像借来的。

最怕的是把帽子当头盔,一戴就不管头发。

韩国美容院今年推出“帽子发型”项目,专门剪一个“戴帽也好看、摘帽不尴尬”的层次:头顶保留蓬松度,后脑勺剪出圆弧,耳侧留两缕不规则碎发,既能填满帽沿空隙,又能在摘帽瞬间不贴头皮。

价格折合人民币三百多,比烫个离子烫便宜,还不用忍受药水味。

去首尔旅游顺带回一个发型,比背两盒面膜更实用。

材质坑同样深。

草编帽别被“纯天然”忽悠,南方黄梅天一场雨就能长霉斑;羊毛礼帽看着高级,油头一蹭就塌,干洗一次五十块,帽子还没戴回本先破产。

最省心的反而是混纺渔夫帽,内层加一层黑色UV涂层,折不坏、淋不烂、擦一擦就能出门,UPF50+的防晒值比涂两次防晒霜还稳。

皮肤科跟踪了两年,发现坚持戴防晒帽的中年女性,颧骨斑出现概率降了四成,省下的激光钱够再买十顶好帽。

真想把帽子戴成“自己的”,别急着追流行,先想清楚它要替脸解决什么问题。

太阳穴凹选钟形帽,颧骨高选宽檐软呢,下颌宽选棒球帽但记得把帽沿掰弯,让视觉集中在鼻梁中线。

每解决一个小bug,镜子里的自己就更像那个“本来就该如此”的版本,而不是硬拗造型的游客照。

最后一招最省钱:把旧帽拆了。

把妈妈十年前的丝绸方巾抽出来,叠成三厘米宽发带,压进基础黑渔夫帽里,只露一指宽的花色,比买联名款还独家。

花色旧了反过来再系,又是新配色。

中年女人的精致,本来就不是靠刷卡,而是靠把一寸旧物用出三寸新意。

帽子摘下来那一刻,头发被压出一圈自然的弧度,像刚睡醒的弧度,也像生活终于对你松了手。

那一刻你会明白,所谓“显年轻”从来不是回到二十,而是让五十岁的自己看起来刚好五十岁——神采奕奕,没有硬撑。