这个品牌名称“哭喊中心”和描述“为Z世代缝制情感‘符号外衣’”非常有意思,充满了张力和现代感。我们可以从几个角度来解读和探讨这个品牌:

1. "品牌名称:“哭喊中心”"

"直接与冲突性:" “哭喊”是一个非常直接、甚至有些刺耳的词语,通常与负面情绪、痛苦、宣泄相关。“中心”则暗示这是一个聚集地、一个地方。两者结合,“哭喊中心”立刻营造出一种强烈的视觉和情感冲击力。

"反差与解读:" 这个名字可能并非真的指一个让人哭的地方,而是一种"隐喻"。它可能象征着:

"情绪的出口:" 在这个压力巨大的时代,需要一个地方或一种方式来释放被压抑的情感,这个品牌就是这样一个“出口”。

"共鸣的聚集地:" Z世代面临独特的情感困境和压力,这个“哭喊中心”是所有有相似感受的人可以找到共鸣的地方。

"自我疗愈:" “哭喊”也可以是自我面对和承认痛苦的过程,这个品牌提供的是一种面对和表达情感的途径。

"吸引眼球:" 在众多温和、美好的品牌名称中,“哭喊中心”无疑非常突出,容易吸引年轻、敢于挑战常规的Z世代的注意。

2. "目标受众:

相关内容:

76%的Z世代愿意多掏三成钱,只为把焦虑穿在身上。

这件看似普通的卫衣,正面印着一张流泪的卡通脸,标价199元。

上线三天,抖音话题播放量破五千万,小红书笔记两万多条。

有人凌晨两点排队,只为在快闪店撕掉写满烦恼的纸条。

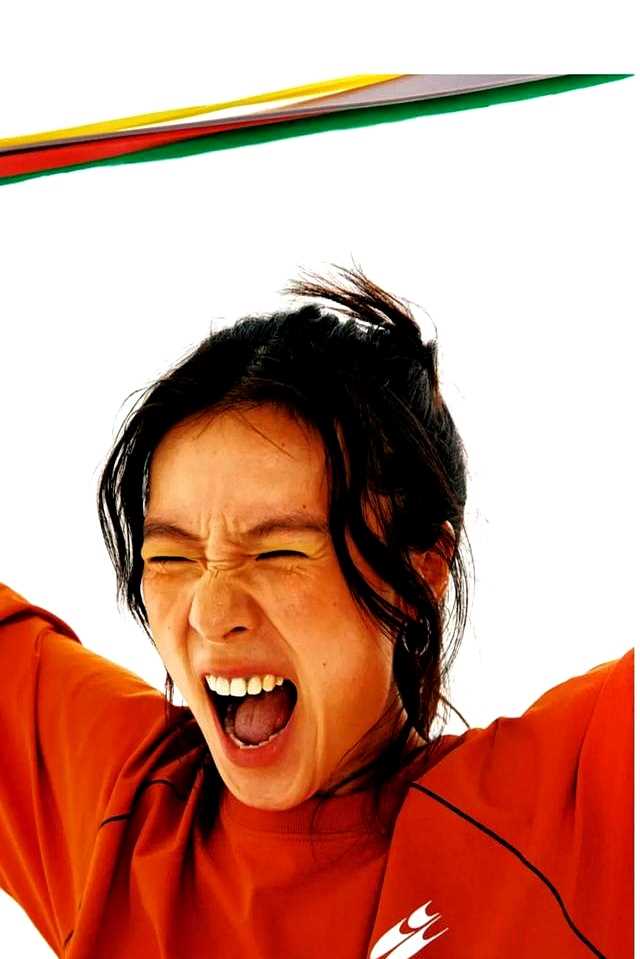

它来自一个叫哭喊中心的小众国潮。

没有明星代言,没有天价广告,只靠一个泪仔IP和一句便宜和贵是等价,把情绪做成布料,让衣服变成出口。

创始人李驰曾是平面设计师,最穷的时候卡里只剩三百块。

他把当时的状态画成一张哭脸,印在T恤上,挂到淘宝,一夜卖空。

那一刻他意识到,年轻人买的不是棉布,是有人替自己说出难受。

2024年3月,哭喊中心找到独立插画师废画三千,把焦虑、emo、躺平做成大号字体,直接铺在卫衣正面。

衣服还没发货,评论区先炸了:这不就是我周一早上的脸?

有人担心这样卖情绪会不会太丧。

数据给出答案:同款系列补单四次,预售排到45天后。

品牌月销售额从两百万跳到一千两百万,只花了42天。

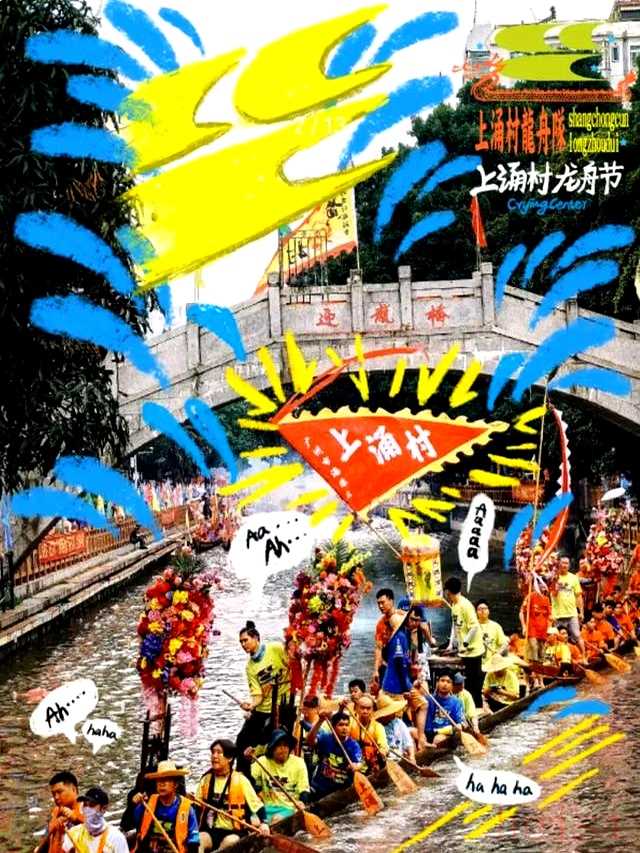

更猛的是线下。

上海TX淮海的泪滴疗愈所,门口被黄色泪滴灯围成一圈。

进去先领一张便利贴,写下最不想说出口的话,再亲手撕碎。

那一刻,拍照比买衣服还重要。

单日客流破万,保安说比楼上潮玩展还热闹。

情绪也能算钱?

艾瑞最新报告给出肯定答案:愿意为表达自我多付10%-30%的Z世代,比例高达76%。

哭喊中心因此挤进国潮情感价值前五,和李宁、Bosie坐同一张桌子。

把情绪穿在身上,到底图什么?

答案很简单:不用开口,别人就知道我状态。

省掉解释,也省掉尴尬。

衣服成了通行证,同类一眼识别,异类自动远离。

这套玩法,正在复制到更多品类。

哭喊中心内部流出的一份招商PPT显示,下一步要做情绪羽绒服、情绪袜子,甚至情绪床单。

逻辑一样:把最戳心的词,用最显眼的方式,织进每天必须用的东西。

看懂了吗?

产品只是容器,情绪才是流量密码。

再不做情绪款,你会损失下一批年轻钱包。

明天就用这三句话:把痛点写成大字,把场景做成仪式,把拍照设成门槛。

抄作业时间到了,动作要快。