《总台记者看世界》是一档由中央电视台推出的国际新闻节目,旨在向观众介绍世界各地的风土人情、经济发展、文化特色等。其中一集节目聚焦于厄瓜多尔的“巴拿马”草帽,探讨了为什么这种产自厄瓜多尔的草帽会被称为“巴拿马”草帽。

实际上,“巴拿马”草帽并非产自巴拿马,而是厄瓜多尔的一种传统手工艺品。这种草帽是由厄瓜多尔特有的“帕拉莫”草(Paja Toquilla)制成,具有轻便、透气、耐用等特点。然而,由于历史上巴拿马城的商人在19世纪中期开始大规模生产和销售这种草帽,并将其出口到世界各地,因此这种草帽逐渐被误称为“巴拿马”草帽。

此外,这种草帽在拉丁美洲和加勒比海地区非常受欢迎,常常被用于遮阳、装饰等。厄瓜多尔的政府也非常重视这种传统手工艺的保护和推广,将其作为国家的文化名片之一。

总之,《总台记者看世界》这期节目通过介绍厄瓜多尔的“巴拿马”草帽,向观众展示了这一传统手工艺的历史渊源、制作工艺和文化意义,增进了观众对拉丁美洲和加勒比海地区的了解和认识。

相关内容:

总台记者看世界!大家好,我是总台驻拉美记者曹璇!北半球酷暑刚过,但南半球即将进入夏季,今天想跟大家聊聊避暑神器——“巴拿马”草帽的故事,虽然这种草帽被冠以中美洲国家巴拿马的名字,但我们却要从南美洲的厄瓜多尔讲起。

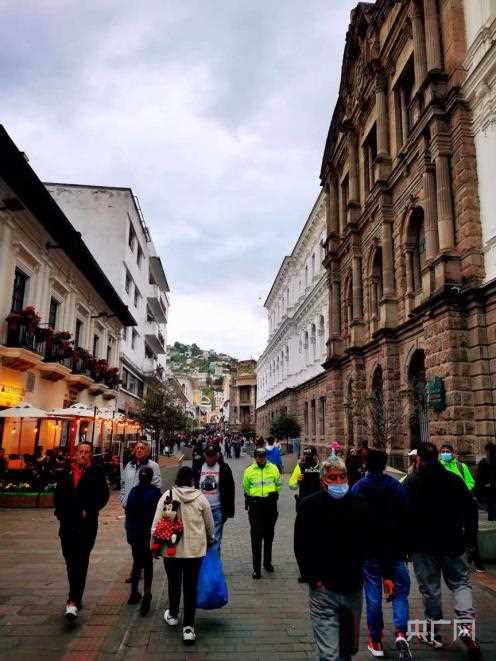

厄瓜多尔首都基多老城区步行街(曹璇 摄)

有历史资料显示,厄瓜多尔的原住民使用植物茎杆编制类似帽子的头饰,可以追溯到公元前。而当西班牙殖民者在1526年抵达厄瓜多尔时,发现沿海居民大多佩戴一种手工编制的草帽,后经研究发现编制草帽的原料是一种棕榈状的植物,这种植物最先是在厄瓜多尔马纳比省西邻太平洋的一个叫Pile的小镇发现,沿海的赤道雨林,炎热多雨的气候适宜其生长,后把这种稻草称为Toquilla。

而距离厄瓜多尔仅百余海里的中美洲国家巴拿马,因其连接南北大陆板块要道枢纽的地缘优势,成为厄瓜多尔草帽商进行商业活动的首选地。后来慢慢发展,以厄瓜多尔两个小城镇蒙特克里斯蒂和昆卡作为草帽的两大生产中心,分别由该国港口城市瓜亚基尔和曼塔运抵巴拿马。

这种轻便又防晒的草帽在巴拿马大受欢迎,非常适合当地的热带气候和充沛的阳光。20世纪初,开凿巴拿马运河的大量劳工都戴着这种草帽,而参与运河建设的外国人更是把这种草帽带去了各个国家,久而久之人们把这种草帽就称为“巴拿马”草帽。

为了一睹“巴拿马”草帽的真容,前不久我来到厄瓜多尔首都基多一家历史悠久的手工帽子专营店,它坐落在基多老城的的步行街上,已经有102年的历史。走进店铺,看到店主把各式各样的帽子分门别类、整整齐齐展示给顾客,有的搁在展示柜,有的挂在墙上,有的摆在前台。除了著名的“巴拿马”草帽,还有手工制作的圆顶礼帽、毡帽等等,五颜六色,让人目不暇接,步入店铺就仿佛置身于一座精致的帽子博物馆。

店铺里整面墙挂着代表各国样式的帽子(曹璇 摄)

店里的老匠人向我展示了他正在编制的一顶客人预订的“巴拿马”草帽,价格高达8000美元(约合56000元人民币),这是因为草帽的制作工序其实非常繁琐,选材、晾晒、修剪、染色、编制……耗费大量精力。编制草帽的纹路越细致,编织者投入的时间就越多,市场价格就会越高。纯手工编制的草帽,据说少则需要三周,多则需要几年,价格也从几十美元到几万美元不等。

店铺里售卖的各式帽子(曹璇 摄)

这家店铺里的工匠们已经是这个老店第4代,甚至第5代传人。他们不仅习得了“巴拿马”草帽的编制手艺,还掌握了制作不同材质帽子的工艺。如果说,根据口音可以判断一个人来自哪里,那么在厄瓜多尔,或许也可以根据帽子来判断。在殖民时期,西班牙人带来了他们的穿戴文化,使戴帽子成为一种时尚和必要活动,欧洲人更偏向于各类礼帽,而厄瓜多尔当地居民因为具备编制草帽的工艺,因此草帽店也延伸产品类型开始制作欧洲人喜欢的礼帽。

店内制作手工帽子的用具

在店铺最里面的墙上挂满了风格迥异、造型感强的各种礼帽,老匠人介绍说这是不同国家的帽子的经典款式,绿色的短檐帽是德国的,充满浪漫风格的宽檐帽来自法国,还有一些来自英国、意大利、秘鲁、土著居民等,这些帽子都是绝版,不出售也不会再生产,作为店里的镇店之宝是在提醒着人们这里悠久的历史。从古至今,它们记录时代变迁,也见证着人们对时尚的不断追求和自身生活的不断改善。

以上就是总台驻拉美记者曹璇在厄瓜多尔当地的观察。

本期《总台记者看世界》作者:总台驻拉美记者曹璇

(出自中国之声专栏《总台记者看世界》)

监制丨章成霞

记者丨曹璇