“同质化是多数品牌的宿命”这个说法有一定道理,尤其是在竞争激烈、技术快速迭代、消费者需求多元但趋同的市场中。但说它是“宿命”就过于悲观了。品牌完全可以通过一系列策略和思维转变来打破同质化,实现差异化。以下是一些关键的破局思路:

"1. 深入理解并挖掘“人”的需求 (Focus on People & Needs):"

"超越基本功能:" 同质化往往发生在产品的基本功能层面。要深入挖掘目标用户更深层次的需求、情感需求、社会需求、自我实现需求等。用户购买的不仅仅是产品,更是一种体验、一种身份认同、一种解决方案。

"细分市场与利基市场 (Segmentation & Niche):" 不要试图满足所有人。找到特定的、被主流品牌忽视的细分人群或利基市场,深刻理解他们的独特需求、痛点和行为习惯,然后提供高度定制化的产品或服务。

"用户研究:" 进行深入的定性研究(如访谈、焦点小组、民族志研究)和定量研究(如大数据分析、问卷调查),真正听懂用户的声音,发现他们未被满足的需求。

"2. 创造独特的品牌价值主张 (Create a Unique Value Proposition):"

"明确差异化焦点:" 品牌必须在某个方面做到独特。这个独特性可以是:

"产品独特性:" 技术创新、独特设计、

相关内容:

作者 | 程信来源 | 赢销力“品牌同质化”真的是一种风靡全国的营销病。无论是走进商超、还是打开手机,我们都面对着一众面目相同的品牌。例如:牛奶品牌都在打“奶源地”“蛋白含量”;纸尿裤都在喊“易吸收、不过敏、防侧漏”。

品牌出现同质化现象,体现在诸多方面:不仅产品所秉持的理念、设计风格以及功能特性都相差无几,就连包装样式、服务内容和营销方式也彼此抄袭模仿。长此以往,最终引发了产能严重过剩的困境。

不妨设想一下,一个毫无自身独特之处的品牌,凭什么能吸引消费者放弃 A、B、C 品牌,转而选择它呢?

同质化宛如一个无形的魔咒,把品牌紧紧束缚在一座难以突围的围城之中。

用户记不住你,就是原罪

用户记不住你,就是原罪在当下这个信息爆炸的时代,消费者每日都要承受成千上万条广告与信息的狂轰滥炸,他们的大脑就像装了一个自动“屏蔽器”。就算你的产品再出色、再卓越,要是没办法在用户的心智中烙下一个清晰、独特且能让人过目不忘的印记,那么,你所有的营销投入,都是在为竞品 “陪跑”!

其实,你并非是败在了产品本身的实力上,而是败在了在用户心里压根就没有你的一席之地!

如今,竞争的核心逻辑已然改变!它不再单纯地比拼产品功能的多寡、参数的强弱,而是比谁更能让用户轻松记住、便于传播,比谁能让用户在一瞬间就产生购买的冲动,成为他们的第一选择。品牌唯有打造出“第一认知”,率先抢占用户的心智高地,才有可能在这场激烈的“注意力争夺大战”中站稳脚跟、存活下来。

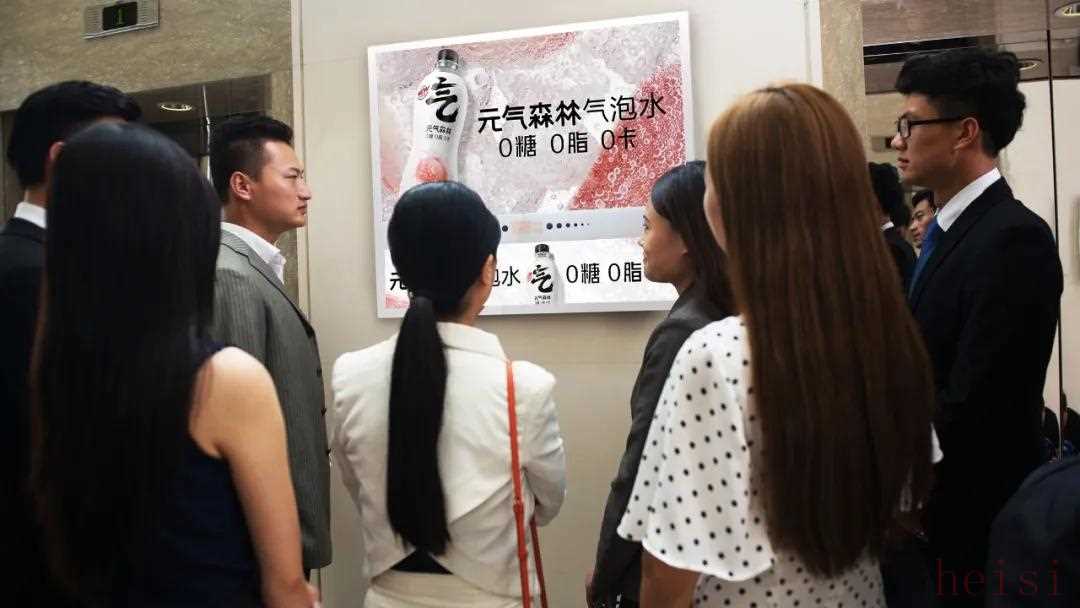

不少品牌总把“差异化”挂在嘴边,可实际上,它们常常只是从企业自身的立场出发自说自演,并没站在消费者的角度去思考问题。当消费者走进超市,置身于那如汪洋大海般琳琅满目的饮料货架前,哪有闲情逸致像专业学者一样,去细细探究你产品背后所谓的“深层价值”呢?他们往往只是依据那些“一眼就能看到”的特点,迅速做出购买判断。凡是没有被消费者直观理解、没有形成核心认知的“优势”,在同质化红海中,就等于不存在!

同质化环境下营销更注重创新

同质化环境下营销更注重创新在当下的快消品市场里,目光所及之处,产品大多大同小异。无论是产品的功能特性,还是所针对的营销人群、设定的目标,都呈现出极为明显的同质化现象。这无疑表明,中国市场已然步入了一个营销同质化问题极为突出的时代。

虽说互联网时代的到来引发了营销领域的变革,不过这种变革更多体现在营销内容的呈现形式上有所差异。从某种程度来讲,它降低了传统企业开展营销的门槛,但与此同时,也使得企业对各类营销平台产生了更强的依赖。

在这样的市场环境之下,营销工作愈发强调创新的重要性。然而,在众多企业当中,创新却仿佛成了一种可望而不可即的“奢侈品”。一方面,就目前中国企业的实际情况而言,创新往往需要承担一笔数额颇为可观的支撑成本;另一方面,创新并非轻而易举之事,营销领域的创新重点在于创意,有时甚至需要突破传统的束缚,而这通常需要一个实力强劲、配合默契的团队来完成,这里不妨将其称作营销的IE模式(Idea + Excutive,即创意与执行),绝非能轻易达成的。

不少中小企业常常倾向于选择快餐式的营销手段,它们不愿投入精力去做长期的积累,满脑子想的都是怎样以最低的成本和最小的精力去模仿竞争对手,紧跟其后。也正因如此,我们才会看到市场上到处都是跟风行为,进而引发了严重的同质化现象。

不过,我们不妨换个角度思考,同质化现象的背后,究竟暴露出了什么问题呢?它反映的正是当下大部分中国企业的实际状况。只要我们稍加观察就会发现,在中国,真正成功的企业和品牌寥寥无几。反观那些身处行业前沿的领跑者,敢于创新。它们不满足于在现有的状态中原地踏步,不甘心只追求眼前的平稳发展。它们更愿意挑战现状,不断从不同的视角去探索创新之路,思考如何从众多竞争者中脱颖而出。所以,只有它们收获了发展与成功。而这种创新的精神和能力,恰恰是许多企业所欠缺的。

随着市场的蓬勃发展,市场上的各类产品让人眼花缭乱。然而,产品同质化的问题也日益凸显,这必然会导致一大批企业被市场淘汰。同质化已然成为众多企业发展道路上的“顽疾”。那么,在同质化盛行的时期,企业究竟该如何开展营销呢?这无疑是企业管理者必须重新审视和深入思考的一个重大问题。

同质化产品的结局

同质化产品的结局“对标主竞品铺市,而且要将我们的产品放在主竞品的旁边……”,某企业做了一系列新品铺市安排。

1个月、2个月、3个月过去了,为什么主竞品照样卖得好,跟随产品就卖不动?

主竞品先进入消费者心智,从经销商、到终端、到消费者都习惯这支产品,整个销售链路很顺畅,而同质化的新品想要跟进分一杯羹其实很难,即使它背靠的企业有团队、有资源也很难。

大企业通常能够凭借其原有的经销商网络,迅速实现产品进货。然而,从经销商分销到终端销售环节,终端老板们往往会心存疑虑:为什么要进一款既同质化又毫无知名度的产品呢?(这里需注意,产品知名度与品牌知名度并不能划等号)这就要求企业得一家一家地去和终端老板洽谈,这其中的阻力之大,让许多经销商都难以承受。只有那些实力雄厚且极具耐心的经销商,才有可能将产品顺利地引入终端市场,或者只是顺带进一些。

即便产品成功进入了终端,消费者在购买时,还是会倾向于选择他们早已习惯使用的老产品。这是因为人的大脑为了节省能量消耗,会依据以往的经验,直接挑选自己熟悉的产品。

而想要改变消费者的这种消费惯性,新品往往需要投入大量的资源,提前抢占消费者心智才有可能实现转变。比如,在消费端采取措施屏蔽竞争对手的产品、提高产品的性价比、为消费者提供额外的价值等等。更何况,主要竞争对手所属的企业,面对新品的投入也会采取相应的应对策略。而且,终端销售点也会优先推荐销量好的产品,大量囤货,并将其摆放在最显眼的位置。

那些在市场中占据主导地位的竞品,就如同在消费者心中筑起了一座坚固的城堡。如果你试图与它正面竞争,就相当于竞品在守城,而你在攻城。《孙子兵法》中都提到:攻城的兵力(也就是投入的人力、物力、财力等各项资源)至少要是守城方的数倍以上,否则这场竞争根本无法进行下去。更何况,在这款产品上,你所投入的资源往往还没有竞品多。

在已经有主导品牌的细分市场中,如果该细分市场仍然处于快速增长阶段,你推出同质化产品或许还能分得一杯羹;但要是市场已经进入存量竞争阶段,那基本上就没有成功的可能了。

被时代淘汰的焦虑,加上我们对未来的想象力,总让人们期待有新生事物出现,打破陈旧的传统秩序。

当你和对手的产品高度同质化时,那么,消费者买的根本不是产品,而是品牌信息,如何编码这些信息,就决定了你企业的产品能卖多少、卖多久!