这个问题很有趣,也确实让很多人感到惊讶!确实有一些我们买了很久、甚至用了十几年的“洋牌子”产品,其实是国货。这种情况可能比我们想象的要常见一些,原因主要有以下几点:

1. "历史原因与品牌更迭:"

在中国品牌力量尚未崛起或国际知名度不高时,一些国内企业会通过"进口、合资或品牌授权"的方式,使用国外品牌进行销售。随着时间推移,这些企业可能通过"品牌收购、品牌升级或独立运营",使得产品最终回归国货身份,但消费者可能并不知情。

有些品牌可能最初就是国内企业创立,但在某个时期"被国外品牌收购或授权",一段时间后又"被国内企业买回或重新控制"。

2. "合资企业的产品:"

很多知名的“洋牌子”在中国是通过"中外合资企业"生产和销售的。虽然品牌源自国外,但产品本身是在中国制造。比如,很多汽车品牌、家电品牌都有合资企业。严格来说,它们不是纯粹的国货,但也不是纯粹的进口商品,是品牌和制造结合的产物。

3. "品牌名称的误导:"

有些品牌的名称可能听起来很“洋气”,或者其创始地并非中国,导致消费者误以为是进口产品。例如,一些历史悠久的品牌可能起源于欧洲或日本,但在中国市场深耕多年,且主要在中国生产和销售。

相关内容:

有多少人才知道?这些买了十年的“洋牌子”,居然一直都是国货!

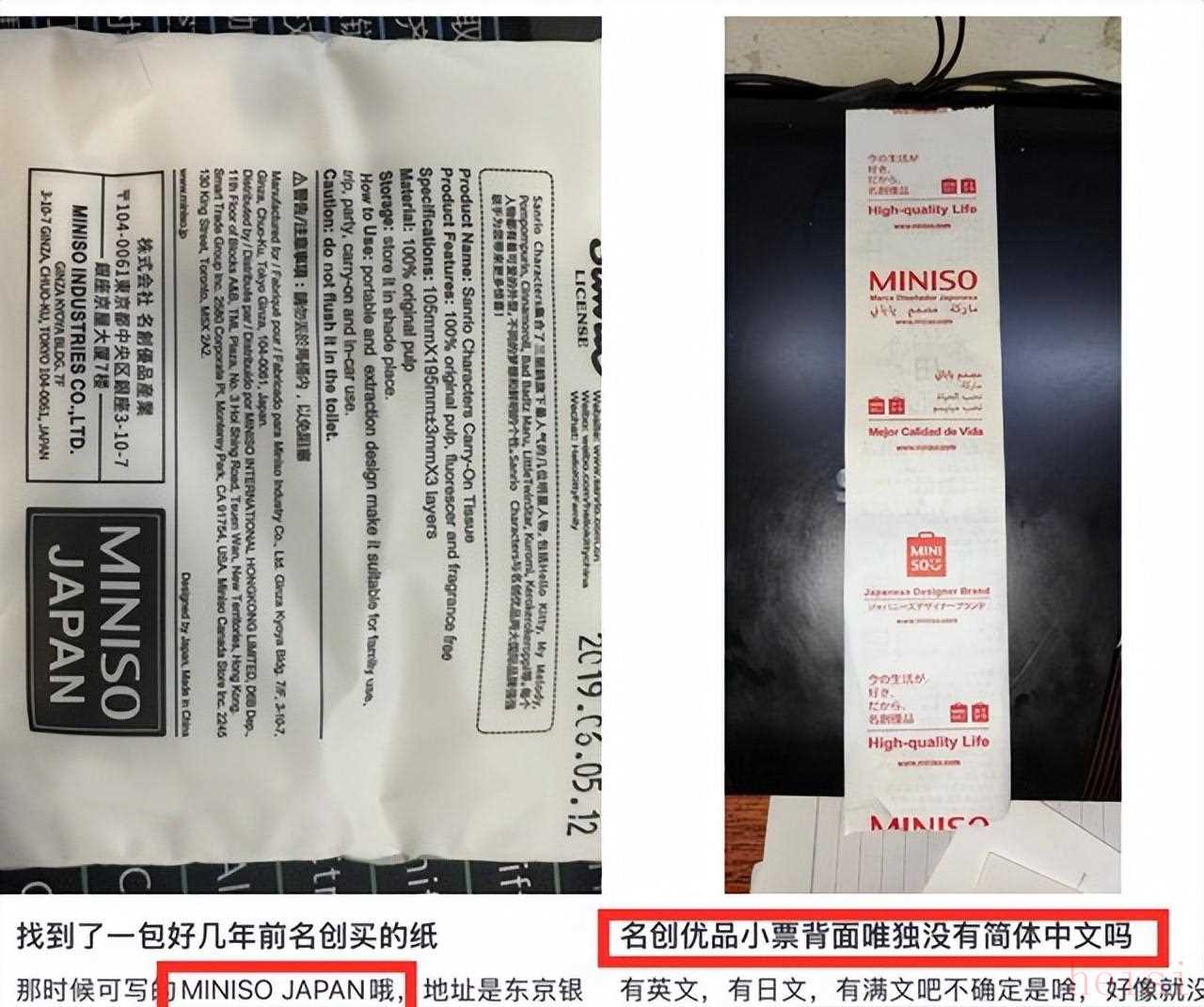

Me&City的风衣、名创优品的“日系小物”,以及UR门店外永远排着队的牛仔裤——那些年我们以为“洋气”就是高级,事实却常常不是表面那么简单。

小时候逛商场,我把一个月零花钱攒到手软,只为买Me&City那张海报里的风衣。那件风衣穿了三年都没变形,直到有天无意间看到一篇帖子说“美特斯邦威的高端线”,我才恍然大悟:原来我心心念念的“国际范”,姓的其实是熟悉的国货名字。说实话,那一刻既尴尬又有点好笑,好像被自己曾经的审美骗了,但衣服又是真的好穿,这种复杂的感觉挺有意思的。

名创优品那回更戏剧化。我第一次进店拿着个香薰瓶问店员“这是日本哪个牌子?”,对方笑着“我们是广州的”。红底白字的Logo、原木货架、连笔袋上的日文注释,让整个空间像个缩小版的东京小店,但背后却是中国老板把“日系美学”做成了工业化的产物。后来它火到国外,连一些海外IP都找上门来合作,这件事让我意识到一个现实:包装和叙事,有时候比产地更能打动人。

UR的故事更能说明问题。我家楼下UR店总是在ZARA旁边,试裤子的时候导购跟我说他们专门调版型、更符合亚洲身型。后来查资料才知道,创始和运营团队把快速上新和本土化版型当作核心竞争力,供应链速度和贴合本地体型的设计让它在同价位里迅速站稳脚跟。并不是“洋牌”才会火,懂我们的国货,往往更有生命力。

至于百丽,我妈的那双二十年前的松糕鞋至今还在衣柜角落里发亮。那双鞋当年买的时候,我妈就是被“名字听起来浪漫”这种感觉打动,后来我跟她说“Belle其实和香港、中国制造有关”,她翻出鞋底标注的产地,恍然大悟却还舍不得扔。事实是,耐穿可靠的工艺比所谓“法国血统”更让人放心。

把这些例子放一起看,很容易理解这是个市场的演进过程。起先是消费者对“洋气”的心理偏好推动了“伪装”的兴起,品牌用外包装和叙事抢占认知高地;随后是供应链和设计能力的本土化升级让这些品牌不再需要靠“洋壳”取胜,它们开始把做工、版型、上新频率和IP运营当作长期竞争力——于是“伪装”逐步褪色,真正的国货开始大方地露出真面目并走向世界。

说到这里,不免带点小建议给像我一样常被“外壳”迷惑的人。买东西别只看Logo和包装,试穿时多关注做工和材质,闻一闻是否有强烈化学味;问店员产地和售后政策,看看上新频率和款式是否贴合你的生活节奏;还有,邻居、同事的真实穿用反馈往往比宣传更有参考价值。这样一来,即便当年被“假洋气”骗过,至少我们能用更成熟的眼光去判断什么真值。

现在回头看,那些年被“骗”的感觉其实并不全是被骗。很多所谓的“伪装”最终把产品做到了位,把设计和供应链都练成了拳脚,它们用包装把自己打扮好见人,等我们习惯了它们的品质后,它们又坦然转身成为让人骄傲的本土品牌。这件事让我有点复杂的自豪感:我曾以为洋气就是优越,后来才发现真正厉害的是懂用户、能把细节做透的那一方。

你的衣柜里有没有类似的“被骗”纪念品?哪一件当年买的时候以为进了洋店,后来发现是本土牌子,结果现在还常穿?说说你的故事和那种感觉吧。