这个问题很有趣,也确实让很多购买过这些产品的老顾客感到惊讶!要给出一个确切的数字说“有多少人”知道,是非常困难的,因为这涉及到消费者的认知和记忆。

但是,我们可以分析一下哪些“洋牌子”实际上是国货,以及为什么很多人可能不知道:

"一些典型的例子:"

1. "蜂花 (Bee & Flower):" 这是最典型的例子。蜂花是中国老牌护肤品牌,历史悠久。但在海外市场,尤其是在非洲等地,它被一些外国公司(如德资的妮维雅母公司汉高,以及联合利华等)以不同形式(授权、合资、收购后重新包装)销售,并被许多人误认为是德国或英国的牌子。

2. "白象 (White Rabbit):" 白象也是中国老牌国货,尤其在牙膏领域很有名。它曾被德资公司(嘉娜宝)在中国大陆以外的一些国家销售,并使用了“CeraVe”这个品牌。后来白象将CeraVe品牌收回,但这段历史导致很多人对其身份产生误解。它在中国大陆的产品也非常受欢迎。

3. "阿胶糕品牌 (如东阿阿胶):" 阿胶是中国传统的滋补品,以山东东阿阿胶最为著名。虽然东阿阿胶本身是国货,但市场上存在大量其他品牌的阿胶糕,其中一些可能由不同的企业生产,甚至有外资背景,但都被

相关内容:

你是不是也曾经觉得,那些名字带英文、店铺装修像日韩的牌子,一定比国产的高级?

现在回头看看,那些你曾经以为的“洋牌”,早就不声不响地换上了中国血脉。

Me&City去年请了龚俊当代言人,不是为了装洋气,是为了告诉年轻人:我们不是那个只会卖便宜T恤的土品牌了。

他们把东方极简主义缝进大衣领口,把水墨感的线条藏进西装袖口,财报上27%的增长不是运气,是把“国潮”两个字从营销口号,变成了设计语言。

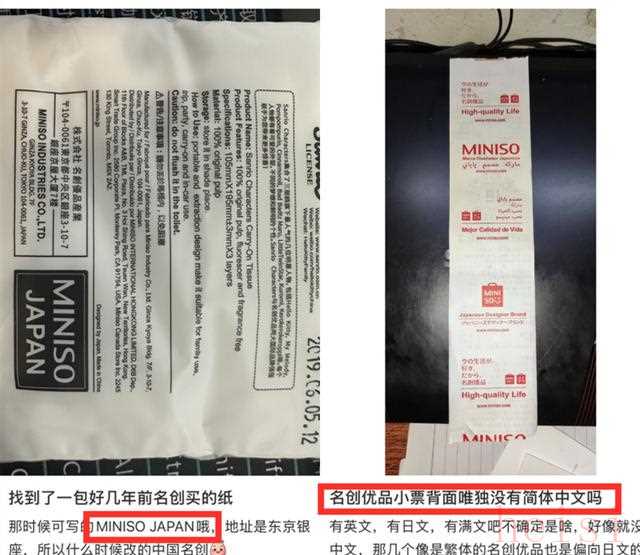

名创优品在纽约时代广场开的那家店,门口摆的不是樱花和和风灯笼,是故宫联名的青花瓷香薰、敦煌飞天纹样的手机壳。

它不再靠“日系”人设骗流量,而是直接把中国审美搬进海外消费者的客厅。

你买的是一个杯子,但他们卖的是你小时候奶奶家柜子里那套瓷碗的魂。

UR的72小时快反供应链,不是为了追爆款,是为了让你今天看中一件衣服,明天就能穿上身,后天还能改版。

他们建了亚洲最大的中国人体型数据库,不是为了迎合西方版型,是终于有人愿意认真研究我们肩膀怎么宽、腰线怎么收。

ZARA能快,但穿起来总像借来的衣服;UR能贴身,是因为它知道你不是别人的复刻版。

百丽收购法国轻奢品牌Clergerie,不是为了镀金,是想把中国人的脚型数据,变成全球定制的标准。

你去他们店里的3D量脚机一站,三分钟出鞋模,不是噱头,是真正在解决“为什么国产鞋总夹脚”的老问题。

以前我们觉得大牌才配谈定制,现在发现,真正懂你脚的人,可能就在你家楼下。

你不再迷信洋名字了,不是因为你爱国,是你终于发现:那些曾经让你觉得“高大上”的标签,其实空洞得像商场里吹着冷气的模特。

真正让你心动的,是衣服穿起来不显胖、鞋子走一天不磨脚、杯子用三年还像新的——这些,跟产地没关系,跟设计、技术、对人的理解才有关。

我们不是在支持国货,我们是在拒绝被欺骗。

那些曾经靠名字唬人的品牌,要么真改了,要么被淘汰。

而真正活下来的,早就不需要“伪洋牌”这层皮了。

他们不用解释自己是谁,你一穿上,就知道:哦,这东西,懂我。