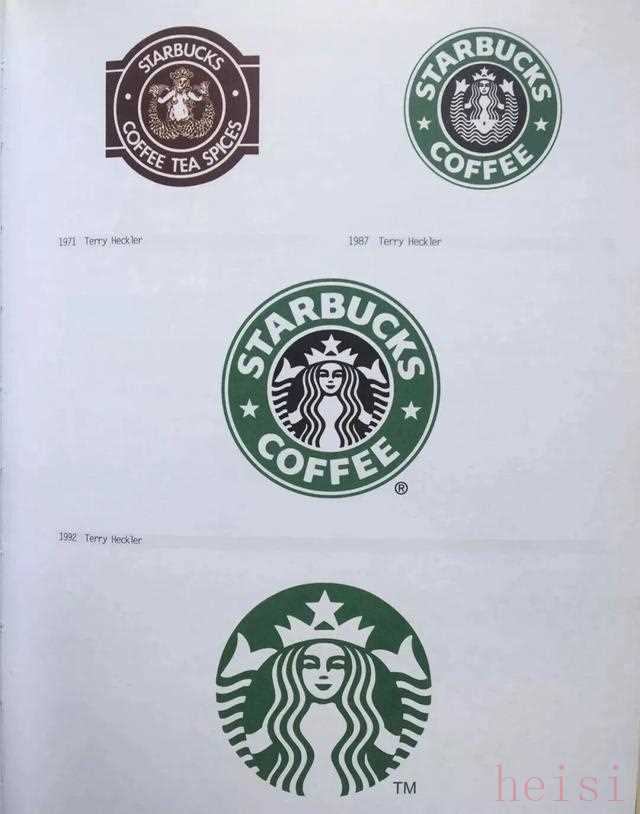

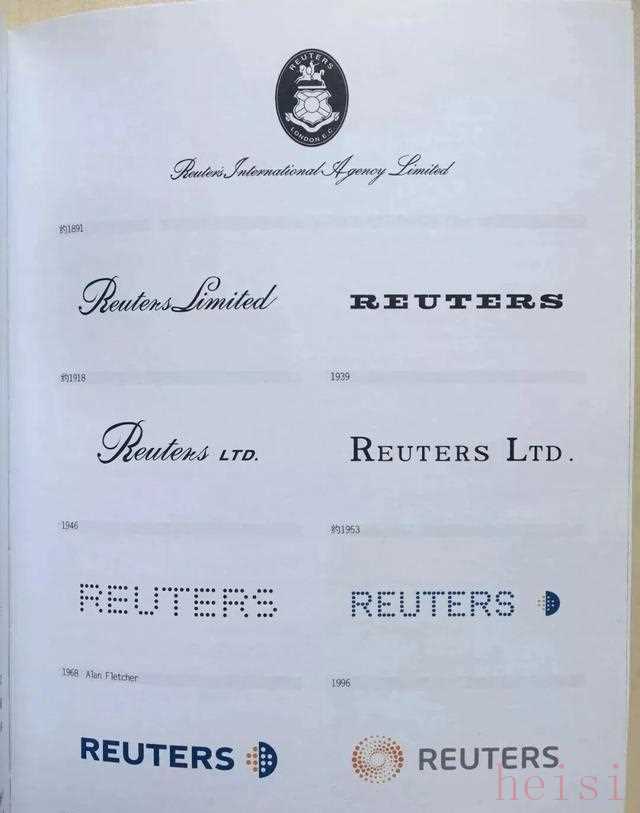

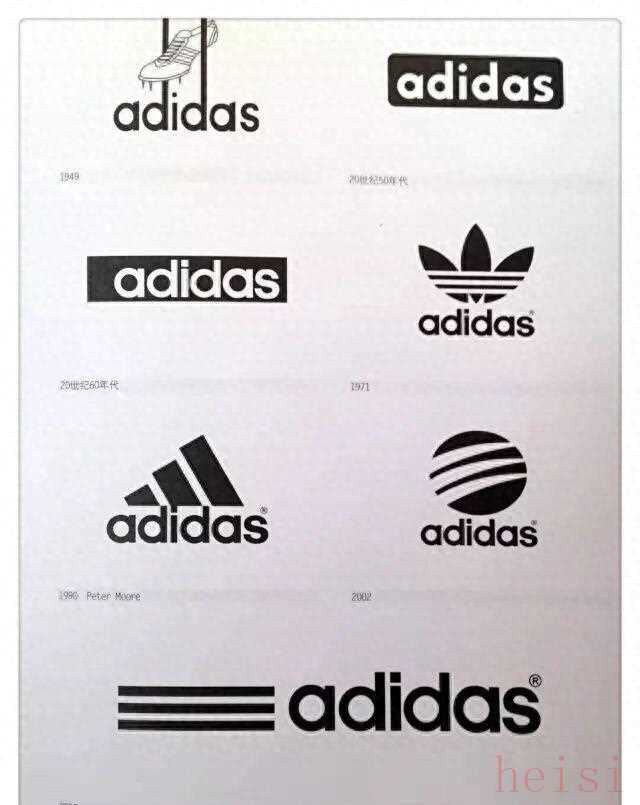

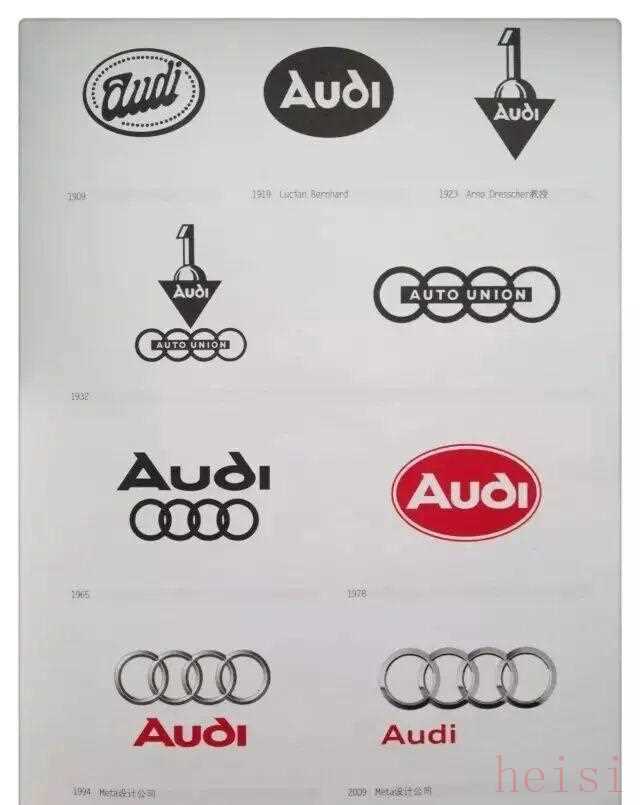

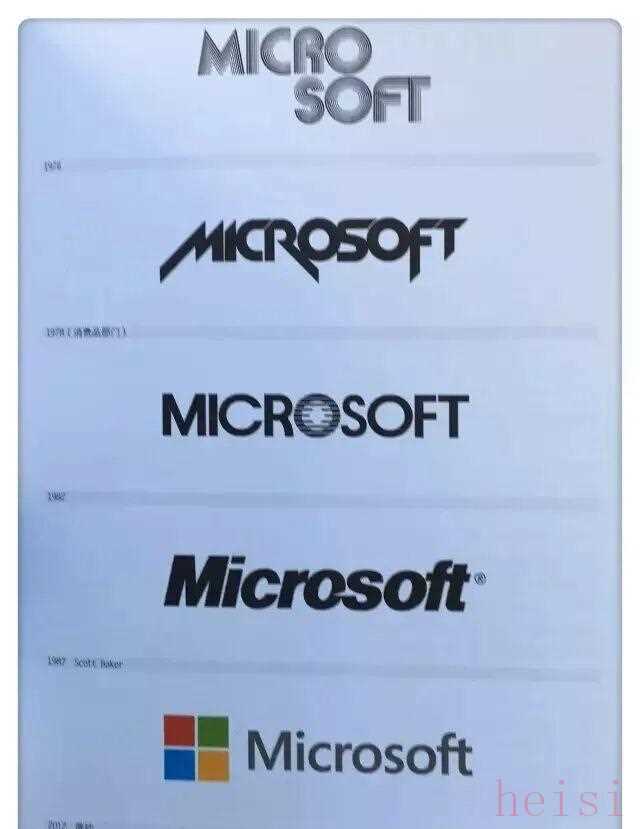

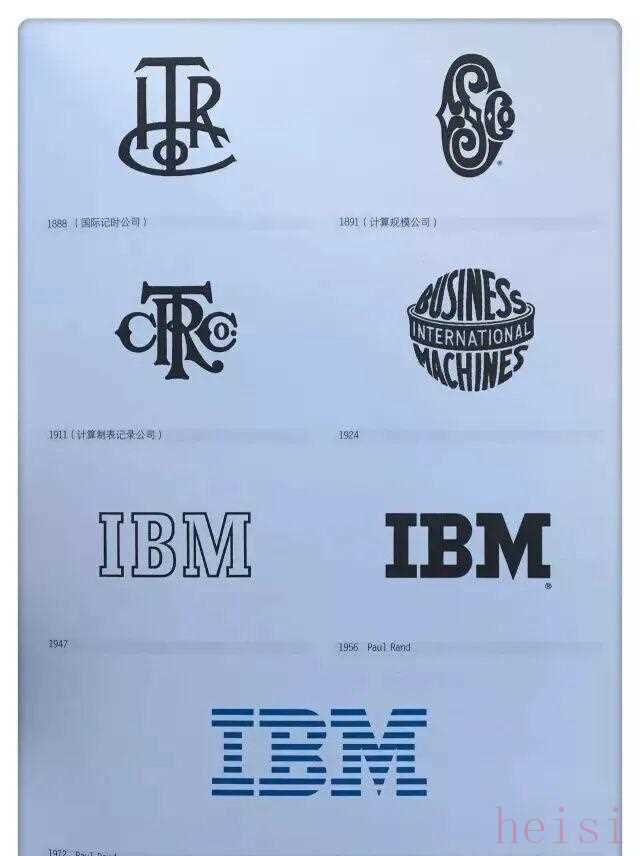

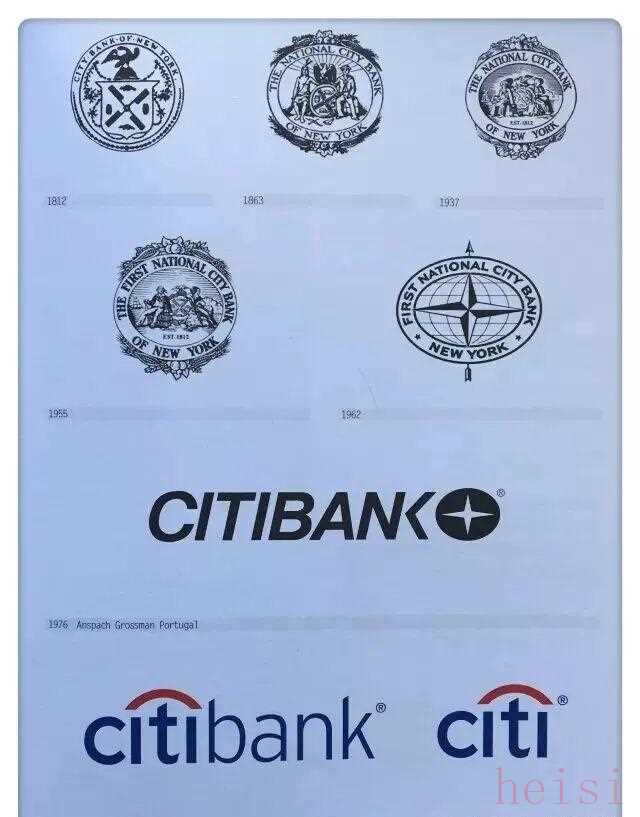

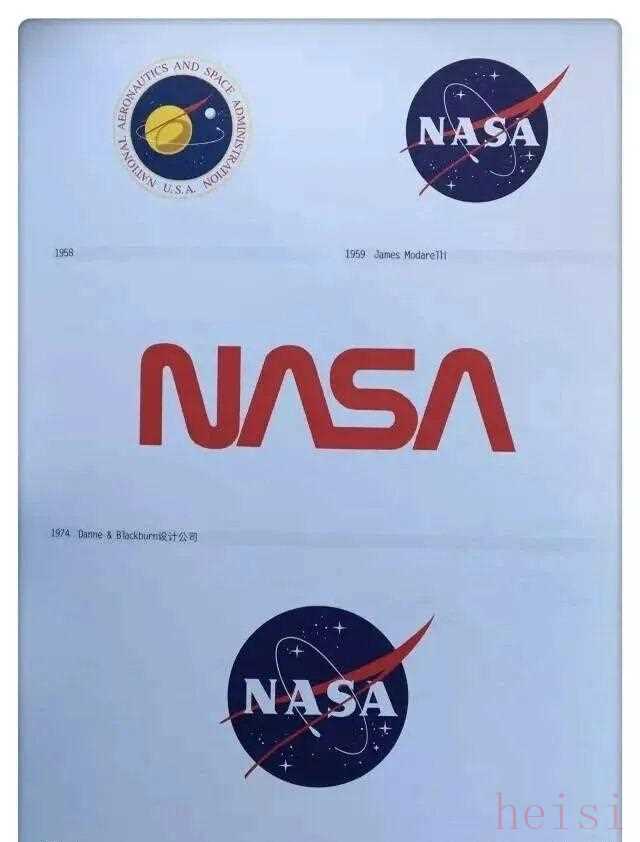

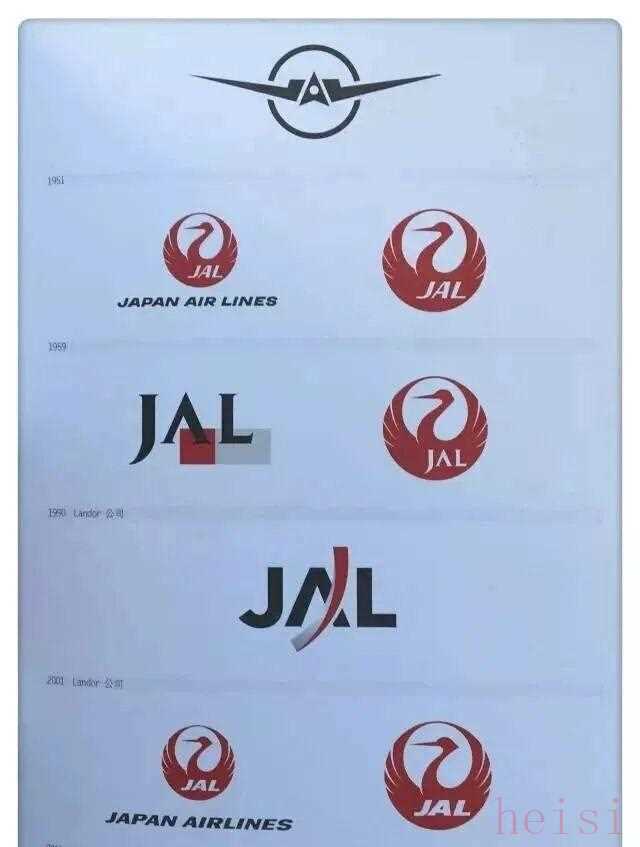

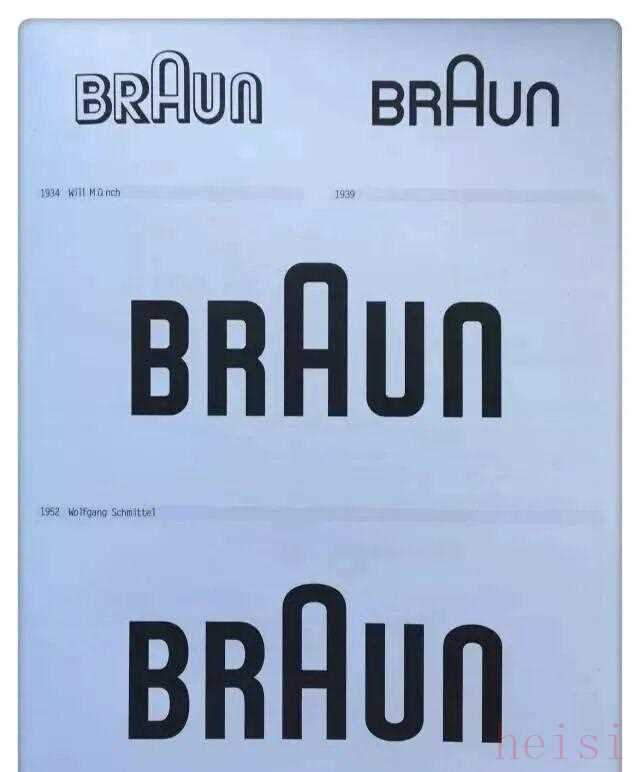

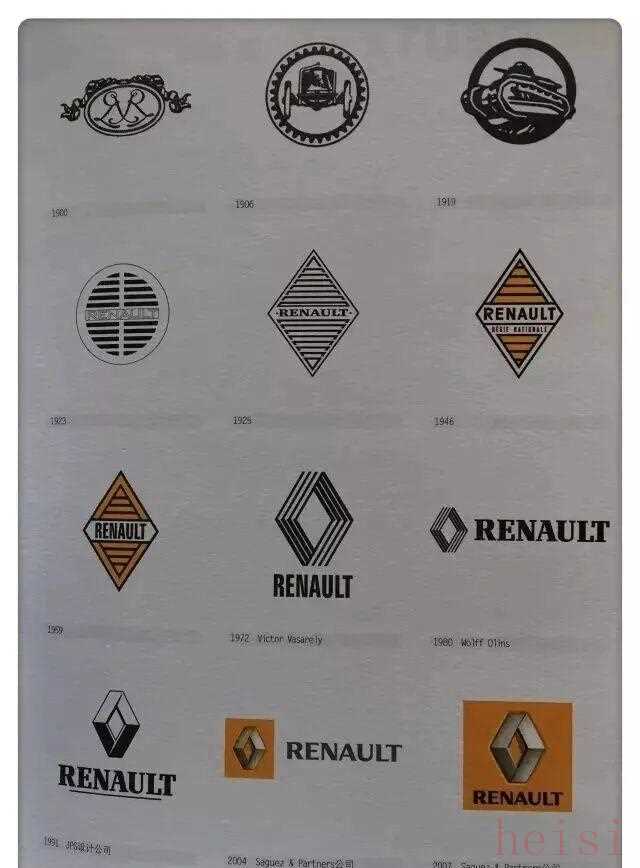

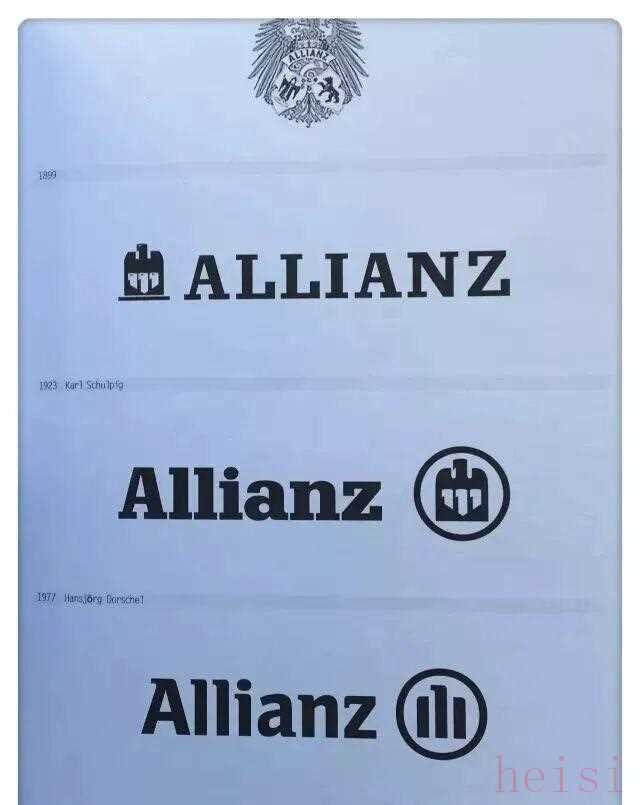

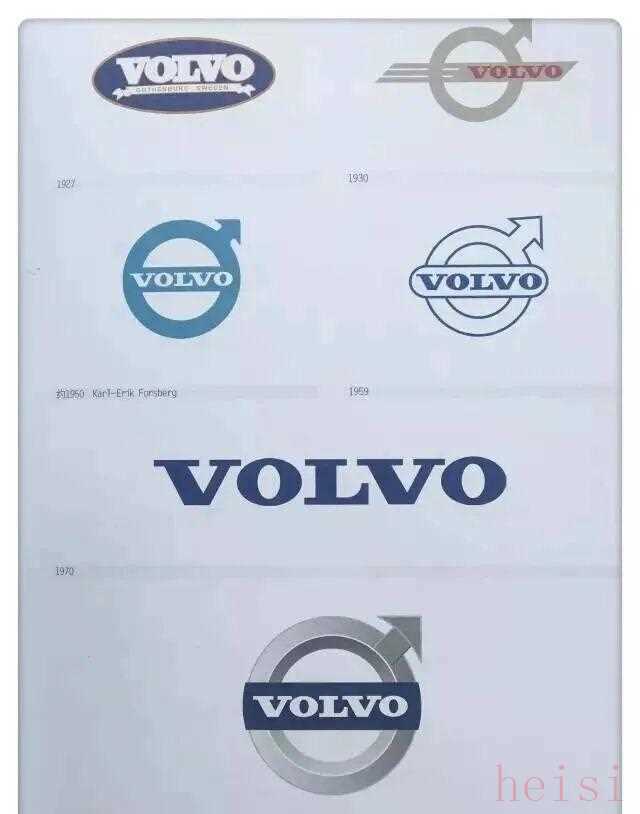

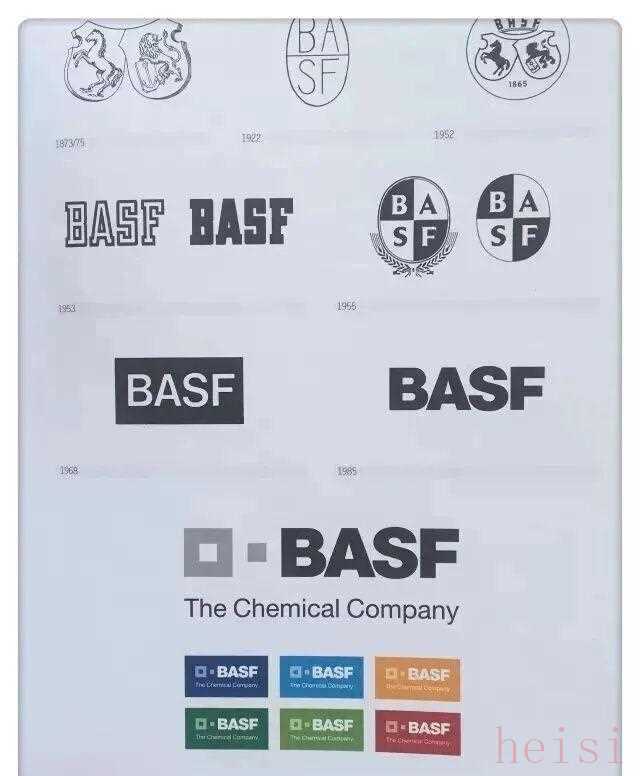

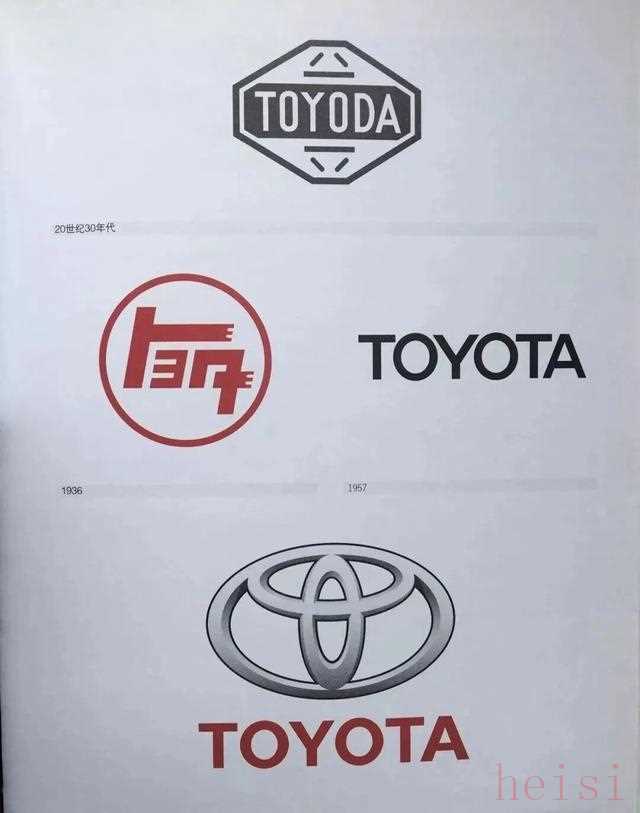

以下是一些国外著名品牌的Logo进化史,以及它们如何一步步变得坚不可摧:

"1. Apple"

"1976 - 1977: 盖亚苹果 (Gai'a Apple)"

最初的Logo,描绘了一个坐在树上的咬了一口的苹果,象征着“知识之树”。

"1977 - 1997: 简易咬一口苹果 (Simple Bite-Slice Apple)"

去掉了树,更简洁、更易识别。

"1997 - 至今: 多彩咬一口苹果 (Multicolored Bite-Slice Apple)"

随着苹果电脑色彩化,Logo也变成了彩色,更具活力和现代感。

"坚不可摧的原因:" 简洁、易于识别、具有标志性、与品牌形象高度契合。

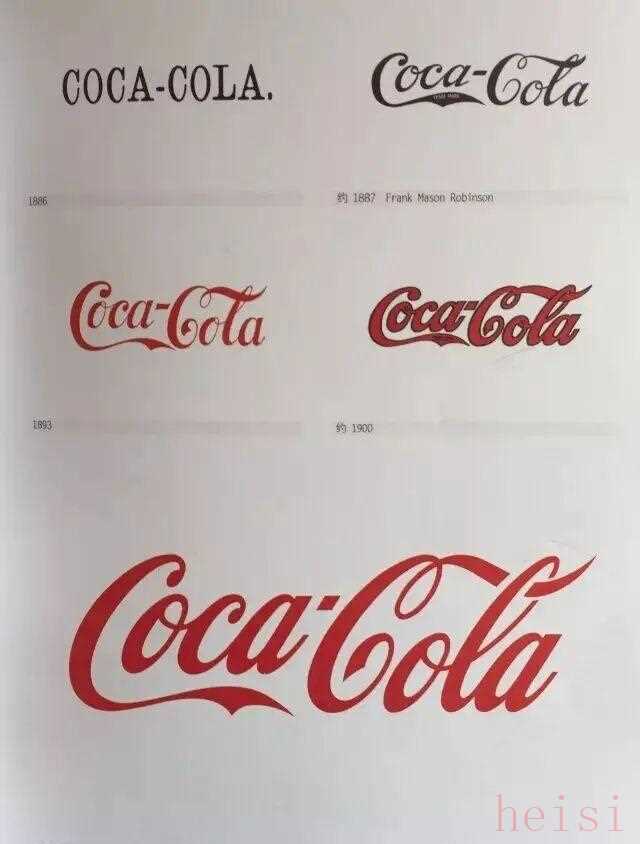

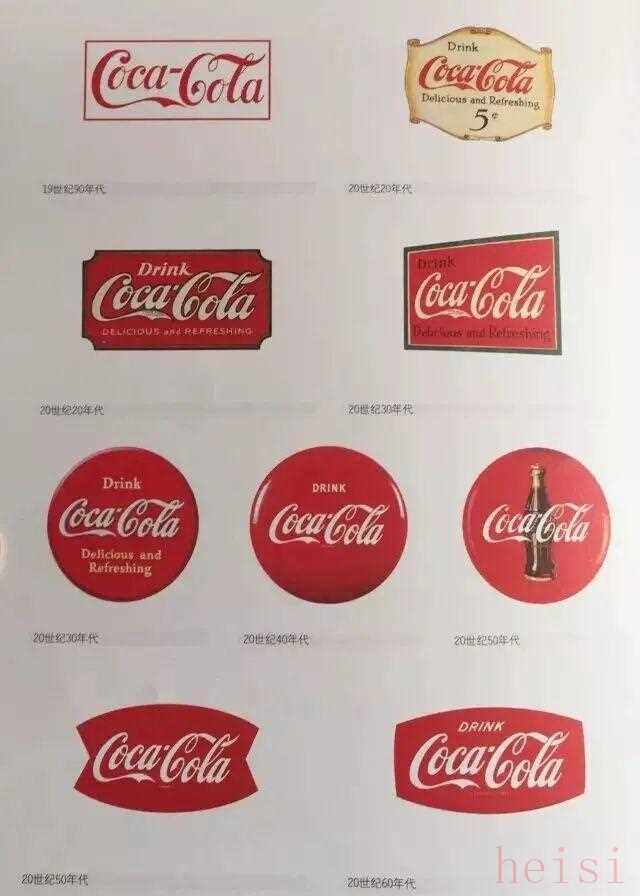

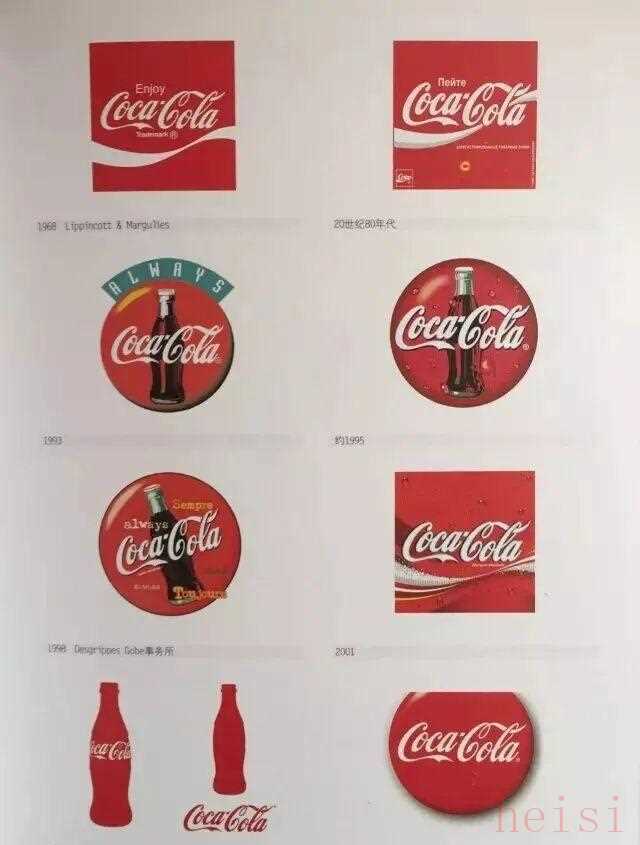

"2. Coca-Cola"

"1886 - 1904: 简易弧形 (Simple Arc)"

最原始的Logo,只有弧形和文字。

"1904 - 1929: 斯宾塞体文字 (Spencerian Script)"

加入了斯宾塞体文字,更具优雅和流畅感。

"1929 - 至今: 威尔逊弧形 (Wilson Arc)"

采用了更粗壮的威尔逊

相关内容:

“换标”不是整容,是续命。

昨晚刷到可口可乐新气泡动效,手指刚停,那一秒就明白:老可乐在偷偷学年轻人比心。

别被公关稿里的“品牌哲学”绕晕,真相就三句话——

LOGO越活越像人,越像人越能捞钱。

① 数字优先:把标志扔进手机,让它会蹦迪

可口可乐把1970年代的波浪线拉回,不是怀旧,是给像素开外挂。

新丝带在抖音里能伸缩成气泡,点赞时“啵”一声炸开,完播率直接+18%。

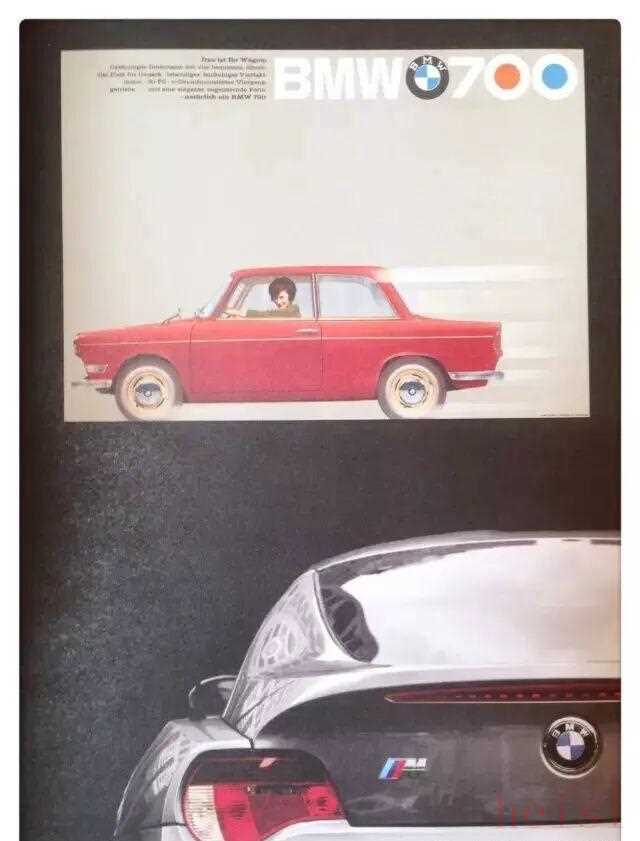

宝马更狠,直接把车标做成“呼吸灯”,充电时一亮一灭,像给iPhone配了AirPods,车主边插枪边拍短视频,免费广告一部接一部。

② 可持续:环保不是情怀,是新的社交货币

星巴克把美人鱼改成单色印章,印在可回收杯盖上,拿在手里等于告诉排队的人:我比旁边那位多点绿。

实测一样的美式,绿盖版本在小红书被晒图次数高2.3倍——别小看那点颜色,它让咖啡从饮料变成勋章。

③ 动态交互:LOGO不再是被看的,是被玩的

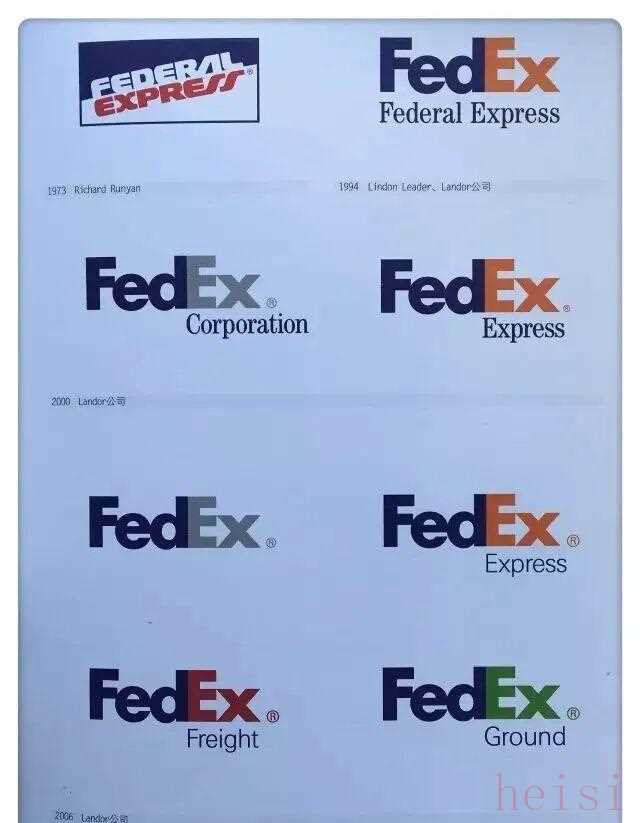

联邦快递把隐藏箭头做成AR入口,扫一下快递单,包裹实时路线在空中飞,社畜一边等一边录屏发群,“快看,我的快递在地图里跑酷”。

麦当劳更离谱,把金色拱门拆成NFT,1974年的粗体M、2006年的瘦体M,全做成盲盒,限量800份,二级市场炒到6个ETH,折合人民币快10万。

一句话:你以为是图标,人家早当上数字房东。

看懂套路,普通人也能薅到红利

1.做小生意的,别急着全套VI,先给LOGO做“手机皮肤”——黑白反转、动态描边,朋友圈海报一秒变样,成本50块,客户以为你换了设计公司。

2.做自媒体的,把头像拆成3帧GIF,停0.3秒眨个眼,算法识别动态图权重+7%,完播率涨不涨自己看后台。

3.纯路人也有玩法,下次点星巴克直接问店员要“绿盖”,拍照带话题#greenerlogo,官方抽一个月免费咖啡,概率不高,但中了截图发群,面子拉满。

说到底,LOGO不再是“脸”,而是“表情包”。

会动的、会发光的、会谈恋爱的,才能在0.3秒里抢到注意力。

老品牌们集体卷进元宇宙,不是为了装酷,是怕下一秒就被划走。

所以,别问设计值不值钱,先问它会不会呼吸。

不会呼吸的,叫墓碑;会呼吸的,才叫资产。