这个问题很有趣,也触及了很多中国品牌发展的“秘密”。确实,有相当一部分人可能不知道,或者只是部分知道,他们长期购买的一些现在看来是“洋牌子”的产品,其实一直都是中国制造的。

很难给出一个精确的数字,因为“知道”的程度和范围不同,而且品牌认知也在不断变化。但我们可以从几个方面来看这个现象有多普遍:

1. "品牌策略与市场认知:"

"OEM/ODM 历史悠久:" 很多中国品牌早期是通过为国际品牌代工(OEM)或做贴牌生产(ODM)起家的。这些产品在全球市场上以“洋牌子”的形象销售,但生产方是中国企业。例如,很多知名的家电品牌、小家电品牌都有过这样的历史。

"海外仓与独立站:" 随着跨境电商的发展,一些中国品牌直接在海外设立仓库或通过独立站销售,利用本地化的品牌名称和营销策略,直接面向消费者,但这部分消费者可能意识不到品牌的中国来源。

"品牌升级与重塑:" 有些品牌可能在国内市场是国货形象,但在海外市场注册了不同名称,或者营销策略侧重于国际化形象,导致国内消费者对其“洋牌”身份感到惊讶。

2. "消费者群体与信息渠道:"

"早期消费者:" 对于最早一批接触这些品牌的消费者,特别是通过代购

相关内容:

“UR居然不是西班牙的?

”

昨晚刷小红书,有人po了件UR新款风衣,评论区第一条高赞:

“欧洲小众牌就是香。

”

底下一串附和,直到有人甩出天眼查截图——母公司注册地广州番禺。

瞬间翻车,点赞比原帖还高。

这种尴尬,谁没踩过坑?

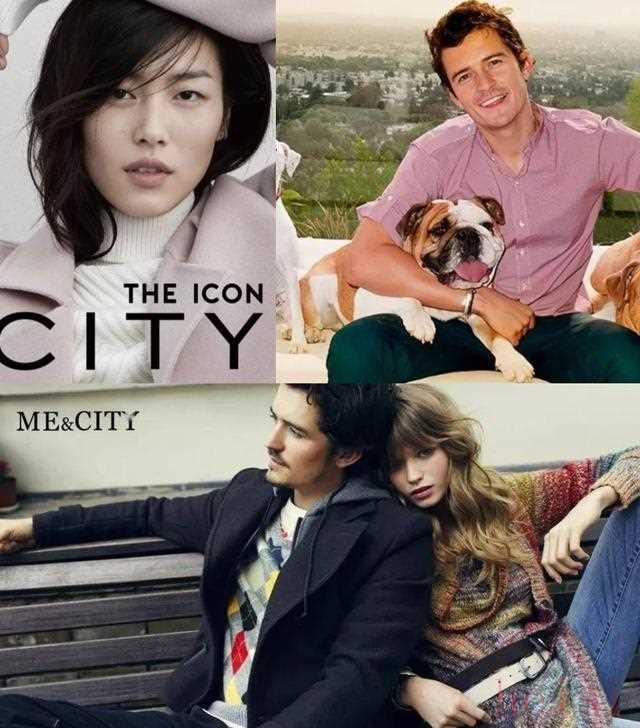

以为Me&City是巴黎买手店同款,结果发票抬头“美特斯邦威”;

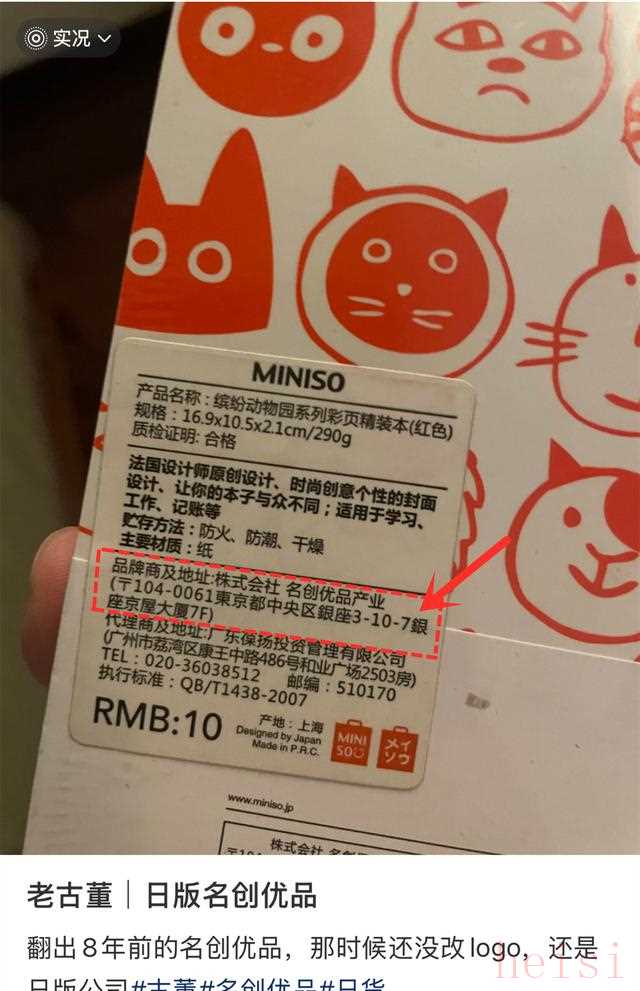

以为名创优品东京直营,结果店员一开口,标准东北大碴子味。

2023年中国品牌研究院干脆把话挑明:

62%的95后坚定认为UR来自欧洲,45%的一线城市白领给名创优品打标签“日资”。

智商税交得心甘情愿,理由简单粗暴:

“名字像+装修像+店员不解释=进口货。

”

套路拆解,三分钟学会,以后少花冤枉钱——

1. 名字先声夺人

UR,全称URBAN REVIVO,听起来像伦敦SOHO区快闪店;

Me&City,断句自带法式空格;

名创优品,MINISO,日式罗马音蹦出来,谁还记得它其实1999年起家于广州天河城?

外文化命名直接省掉百万广告费,大脑自动关联“海外=高级”,心理学上叫“光环效应”,品牌方玩得比谁都溜。

2. 视觉一步到位

UR门店冷白灯+黑钢轨道,一比一复刻ZARA;

名创优品把日文价签打在收银台正中央,连购物袋都印“Made in JapanDesign”,却绝口不提生产地义乌;

Me&City更绝,2023年直接签法国设计师做高定系列,巴黎概念店只展不卖,回国挂海报,“法国团队操刀”六个字写进销售话术。

消费者走进店里,手机先拍三张,定位一发,社交货币到手,谁还管报关单。

3. 供应链反向超车

你以为人家只会装?

UR母公司去年砸20亿在广州建智能仓,72小时从图纸到上架,比ZARA还快15%;

名创优品全球6000家店,海外占2300家,三丽鸥联名款一个月卖断三次,财报里海外涨幅45%,靠“伪日”身份反而在欧美混得风生水起;

Me&City营收已占美邦整体35%,硬是把“洋皮”披成现金牛。

数据面前,不得不承认:装得久,就成真的了。

4. 去洋化开始内卷

戏演过头,观众也会离场。

2023年起,风向突变:

UR在标签上加“China Design”小红标;

名创优品把门口日文LOGO拆了,换成纯中文“名创优品”;

Me&City和东华大学搞亚洲版型实验室,广告片里直接出现“为中国身材服务”字幕。

专家调侃:

“以前是怕别人知道自己是国货,现在是怕别人不知道。

”

Z世代民族自信暴涨,谁再端着“假洋牌”人设,反而被嘲“跪久了”。

于是出现魔幻一幕:

国货拼命自证血统,真洋牌开始学中文梗,H&M新品T恤直接印“早上好,打工人”。

5. 消费者到底在买什么?

一句大实话:

“我不在乎它哪国,我在乎穿上像哪国。

”

UR风衣摆在那里,版型就是比传统国产牌子利落;

名创优品十块钱的香氛喷雾,包装就是比超市货好看;

Me&City大衣卖799,标签写着“法国线”,镜子一照,气场直接对标韩剧女主。

花小钱办大事,面子工程性价比拉满。

品牌方精准戳中“我要看起来过得很好”的社交需求,

至于真进口还是广州产,who cares?

三点实用建议,下次逛街用得上——

① 看吊牌执行标准:

GB开头就是中国产,别被英文洗标忽悠;

② 搜“国家企业信用信息公示系统”,

公司注册地一秒现形,比小红书科普靠谱;

③ 试完别急着结账,

淘宝识图搜同款,1688往往半价,

万一产地一样,省下的钱直接喝喜茶。

最后放个小彩蛋:

2023年双11,UR天猫店悄悄在首页挂了一行小字——

“中国原创设计,全球同步发售”。

24小时销售额破5亿,评论区最高赞:

“国产又怎样?

好看就行。

”

看,把“伪”字摘掉,大家还是真香。