西贝“赠房童话”翻车事件,确实是近年来品牌营销领域一个值得深入剖析的案例。它不仅让西贝付出了不小的代价,也引发了关于品牌叙事与价值观关系的深刻反思。这个事件之所以被称为“翻车”,核心在于其品牌叙事在传播过程中,从最初的美好愿景滑向了与自身价值观(或至少是公众期待的品牌价值观)相悖的歧路。

我们可以从以下几个方面来分析西贝品牌叙事是如何走向价值观歧路的:

1. "叙事的美好初衷与过度承诺:"

"初衷:" 西贝试图通过“赠房童话”这一极具吸引力的叙事,塑造一个关怀员工、分享企业成功的品牌形象。这在理论上符合“共同富裕”、“员工福利”等积极的社会价值观,能够快速吸引眼球,建立情感连接。

"过度承诺:" 然而,“童话”二字本身就暗示了不切实际的成分。将“赠房”这一极具诱惑力的物质承诺与“童话”结合,无形中拔高了公众的期望值,使其超越了西贝作为一家餐饮企业(尤其是面临经营压力的企业)可能持续承担的范围。这种叙事更像是一个为了营销而设计的“故事”,而非基于可持续商业逻辑和真实员工关怀的有机呈现。

2. "叙事的传播与失控:"

"社交媒体放大效应:" 互联网和社交媒体的传播速度极快,这种“赠房”叙事在网络上迅速发酵

相关内容:

西贝“赠房童话”翻车:品牌叙事如何走向了价值观的歧路?

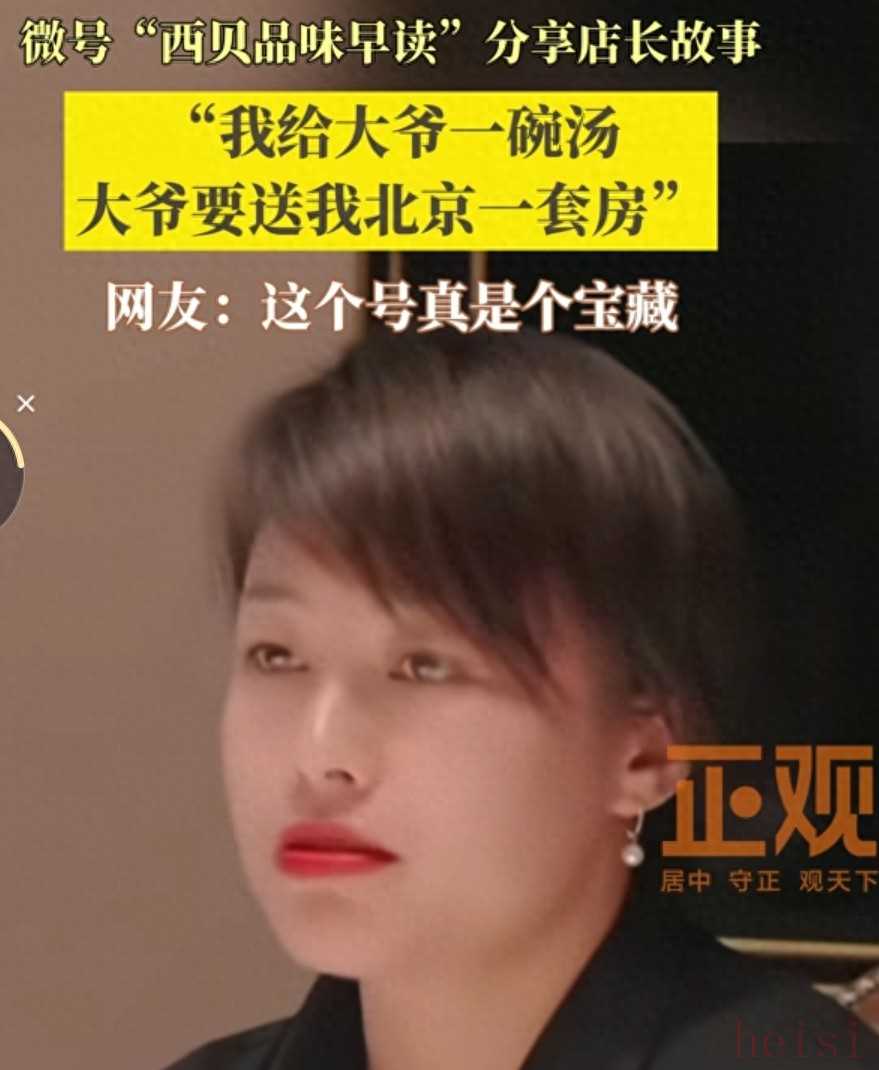

西贝餐饮再次因其官方叙事“翻车”而成为舆论焦点。一则试图歌颂员工善良的《我给大爷一碗汤,大爷要送我北京一套房》内部视频,非但未能收获预想的感动,反而因其严重的逻辑漏洞和扭曲的价值观暗示,遭遇了网友的一致质疑。这起事件已超越简单的“公关失误”范畴,折射出部分品牌在叙事传播中对真实性、伦理边界的漠视,以及一种危险的价值观错位。

一、叙事崩塌:从“情感共鸣”到“常识悬疑”

西贝试图讲述一个“好人有好报”的温情故事,但其构建的叙事在多个层面上面临崩塌:

· 逻辑的断崖: 故事的核心转折——“多年服务”与“赠与北京房产”之间,缺乏合乎人情世故的合理过渡。一份源于职业本分的善意,与一份价值数百万元的产权馈赠,在现实中极少构成等量齐观的因果关系。这种巨大落差使得故事脱离了温暖的底色,披上了一层“奇遇记”的魔幻外衣,难以引发共鸣,只余下质疑。

· 细节的“反噬”: 叙述中无意透露的时间线(2002年15岁)成为了舆论反击的焦点。无论“童工”质疑是否属实,这一细节都如同一根尖刺,戳破了故事可信的气球,让公众的注意力从“善良”本身转移到对品牌合规性的审视上。这暴露出西贝内容审核机制的粗疏。

二、价值错位:当“善意”被明码标价

更深层次的问题在于,这个故事的潜在价值观输出是危险且扭曲的。

· “功利性善良”的暗示: 故事的潜台词似乎在说:你对客人微不足道的善意,可能隐藏着难以想象的巨大回报。 这将一种纯粹的情感连接,异化为一种潜在的投资行为。它不是在倡导“与人为善”的本心,而是在暗示一种“一本万利”的道德交易,玷污了善行的纯粹性。

· 对核心价值的背离: 作为餐饮企业,西贝理应倡导的核心价值是“食物的温度”与“服务的真诚”。而这则故事却将焦点引向了一个极端、不可复制的物质回报案例上。这无异于舍本逐末,让消费者怀疑:西贝是否认为员工服务的最终目的,是期待这种超常的“馈赠”?

三、信任危机:连续“翻车”暴露的品牌痼疾

此次事件并非孤立。此前《7岁的毛毛》一文已被指矫情和炒作。连续的叙事失控,揭示出西贝品牌管理的深层问题:

· 与公众情感的脱节: 策划者似乎生活在一个脱离现实的“剧本空间”里,沉醉于编织自以为能打动人心的“知音体”故事,却完全低估了当下公众的认知水平和判断力。

· 危机应对的僵化: 客服“真人真事”和“内部发布”的回应,不仅未能平息风波,反而显得敷衍和推诿。这反映出品牌在面对质疑时缺乏真诚的沟通姿态和有效的反思机制。

结语:品牌需要的是坚实的信任,而非浮夸的“童话”

西贝的这次风波,为所有企业敲响了警钟:在信息高度透明的时代,品牌的叙事必须建立在真实、可信、价值观正确的基石之上。任何试图用“童话”来替代现实,用“功利”来解读“情感”的尝试,都只会加速公众信任的流失。

对于西贝而言,真正的品牌建设在于每一道菜品的品质、每一次服务的真诚,以及面对错误时的坦诚与改进。消费者愿意为之买单的,永远是一碗实在的好汤,而不是一个用以换房的、虚无缥缈的传说。