“豪门猎手,折戟沉沙!奢侈品之王为何在Gucci身上吃瘪?” 这个标题充满了戏剧张力,准确地捕捉到了近年来爱马仕(Hermès)在奢侈品领域,尤其是在与Gucci(古驰)的竞争和合作中所展现出的复杂局面。

爱马仕,作为奢侈品界的“常青树”和“王者”,以其极致的工艺、稀缺的材质、高昂的价格和深厚的品牌文化底蕴,长期以来被视为奢侈品金字塔的顶端。它的“猎手”形象,更多是指其在行业内的标杆地位和引领能力,以及其对市场趋势的敏锐洞察和把握。

然而,近年来,爱马仕在某些方面似乎遇到了挑战,尤其是在与Gucci的互动中,“折戟沉沙”并非指爱马仕彻底失败,而是指它在面对Gucci这样充满活力、快速迭代的品牌时,在某些维度上显得相对保守或未能完全占据优势。Gucci在创意、市场拓展和商业模式上展现出的“王者”般的竞争力,让爱马仕在某些时刻“吃瘪”。

"为什么爱马仕这位“豪门猎手”在Gucci面前可能显得有些“吃瘪”?主要原因可以归结为以下几点:"

1. "品牌定位与风格的差异:"

"爱马仕:" 强调传统、匠心、低调奢华、永恒经典。产品线相对聚焦,注重材质的极致和工艺的传承。目标客户是

相关内容:

本文仅在今日发布,谢绝转载

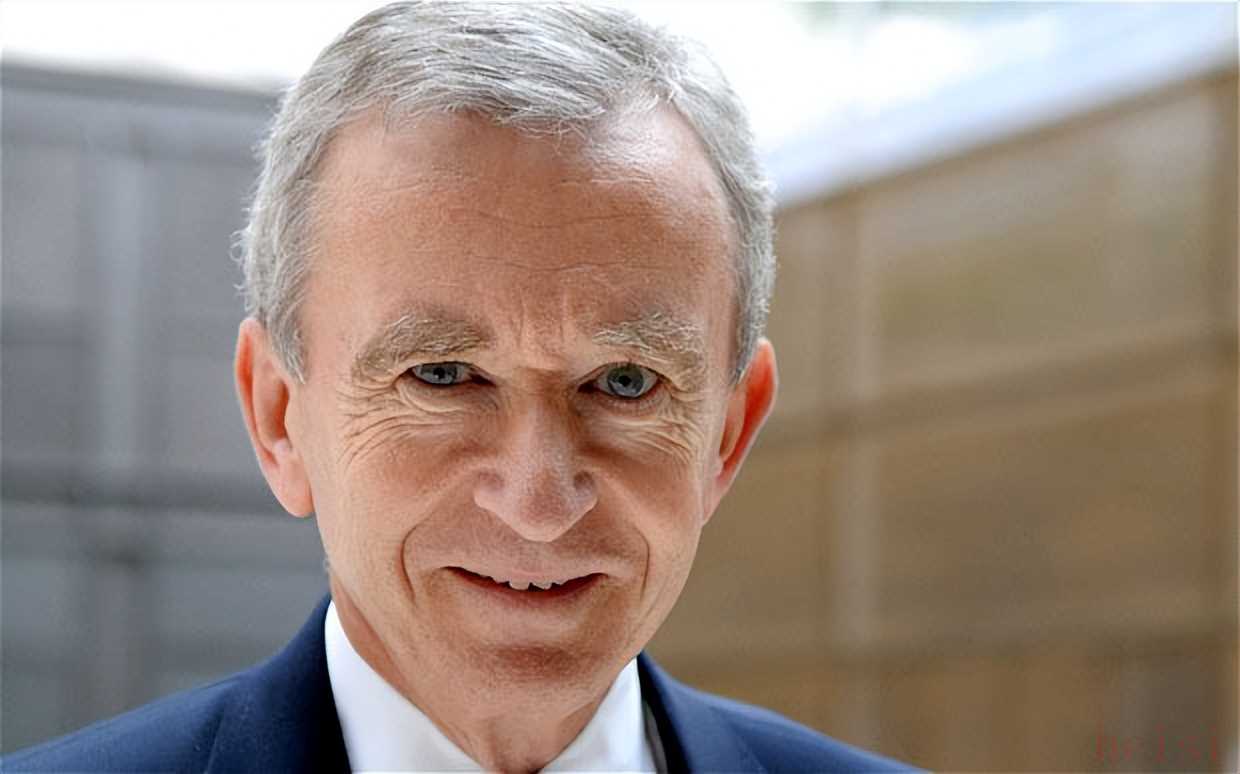

从1987年成功吞并LVMH(路威酩轩集团)开始,伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)的商业履历便是一部教科书式的“并购圣经”。这位法国奢侈品大鳄,以老练的资本手法,精准的杠杆运用,以及趁火打劫的果断,将Givenchy(纪梵希)、Céline(思琳)、Bulgari(宝格丽)等一众顶级品牌收入囊中,建立起一个横跨时尚、美妆、珠宝的庞大奢侈品帝国。

LVMH集团董事长、CEO伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)

因此,当这头资本巨狼的目光锁定意大利的Gucci(古驰)时,业内几乎都默认:这块看似坚硬的骨头,迟早会被啃碎。

然而,这场“理所当然的胜利”,却成了阿尔诺职业生涯中,最出人意料的败仗之一。

一. “完美猎物”的诱惑:Gucci的市值与混乱

故事要从上世纪90年代说起。彼时的Gucci,正从一片烂摊子中艰难翻身。

在阿尔诺看来,这是一个再理想不过的猎物:它不仅市值不算高,股权结构混乱、控股权不稳的先天缺陷,更为外部资本介入留下了绝佳机会。更重要的是,在新的管理层和设计师的带领下,它已经彻底改头换面,设计出圈,增速惊人。

在1997财年,Gucci交出了9.75亿美元(约合当时人民币80亿元)的销售额答卷,股价在短短三年内暴涨三倍多。阿尔诺深知,这块肥肉已引来无数觊觎,必须先下手为强。

但出乎所有人意料的是,这块诱人的“肉”不仅有刺,还藏着剧毒。

要理解Gucci为何如此容易被盯上,就不得不提及它那段狗血而传奇的家族史。

这个于1921年创立的品牌,曾是欧洲皇室和好莱坞明星的挚爱。然而,从第二代开始,Gucci家族便拿起了“宫斗剧本”:父子反目、兄弟成仇。更有甚者,为争夺公司控制权,有后人将年过八旬的父亲送进监狱;第三代继承人更是在街头被枪杀,幕后指使者竟是他分居多年的前妻。

Gucci家族合影

在一连串腥风血雨的内耗后,Gucci家族彻底失去了对公司的控制权。最终,大股东的位置落入了中东小国巴林的主权基金手中。

阿尔诺最初的判断是:创始人出局,新股东大概率是来套现求回报的。然而他万万没料到,这位新股东并非来短期获利,而是抱着翻盘的决心。

1994年,Gucci在谷底迎来了一次管理层大换血和业务重组。核心一步,便是将品牌气质从保守老派的皮具商,彻底改造为利落、冷艳、张扬的时尚符号。短短几年内,新Gucci火遍全球,营收和股价双双暴涨,成为“意大利制造”的门面担当。

二. 资本潜伏与突袭:“35%”门槛

面对Gucci的惊人表现,阿尔诺终于坐不住了。问题不再是“要不要买”,而是“还能不能抢得过别人”。

一套老成的突袭剧本再度上演:不打招呼、不谈合作、悄悄囤股,目标直指控股权。

根据法国和意大利的监管规定,任何投资者持股超过5%就必须申报。阿尔诺的团队深谙此道,一开始便安排持股比例精准停留在4.99%,不动声色地站稳脚跟。随后,LVMH突然加速增持,通过投行利用时间差,一方面继续悄悄囤股,另一方面直接上门游说大股东:“我们出价更高,你们可以安心套现了。”

这一套组合拳,迅速将LVMH的持股比例拉升至34.4%。

这是一个极其敏感的数字。因为根据意大利当时的法律规定,一旦单一股东的持股超过35%,就必须发起强制性全面收购(Takeover Bid)。这意味着,你要么买下整个公司,要么就不能继续增持。

阿尔诺刻意在34.4%刹车,意图昭然若揭:他不想承担全面收购的高昂成本,而是想通过控股控制甚至换掉董事会,而非全面接盘、合作共赢。

三. “毒丸”与“白衣骑士”:Gucci的反杀剧本

Gucci的管理层瞬间意识到了局势的紧迫,并看穿了阿尔诺的算盘:他只想低成本获取控制权,而非高价吃下全部股份。

反击,必须快而狠。

Gucci首先以牙还牙,反过来向阿尔诺发起全盘收购要约,言下之意:“你不是想吃掉我吗?那全都给你,看你吃不吃得下!”阿尔诺当然明白这是反杀信号,立刻拒绝接招。

随后,Gucci直接祭出了杀手锏——毒丸计划(Poison Pill)。

这是一项经典的反收购策略,旨在通过大规模稀释股份,让恶意收购方“吃不下、咽不下、吐不出”。

Gucci宣布向除LVMH之外的所有股东增发新股,并给予管理层和员工超低价购股特权,甚至提供无息贷款协助他们买股。这一招的后果,相当于对自己的股票搞了一轮“通货膨胀”。

阿尔诺原本辛辛苦苦囤下的34.4%股份,瞬间被稀释至不到25%。

为了彻底堵死LVMH的资本之路,Gucci随即又引入了白衣骑士(White Knight):它以30亿美元的价格(1999年汇率),定向增发420万股,卖给了法国零售巨头PPR(即今天的开云集团Kering)。

这一操作,直接将PPR送上了大股东宝座,占股比例高达40%。

对Gucci而言,卖给PPR是保命也是结盟。与其沦为LVMH巨头帝国的“附属品牌”,面临失控和管理层被清洗的命运,不如主动引入盟友,保住自身的话语权和独立性。

四. 败退与成就对手:阿尔诺的昂贵学费

阿尔诺的处境急转直下。他彻底被边缘化,甚至最终被踢出董事会。花费巨额资本,最后连一个“观众席”都没混上。

一怒之下,阿尔诺将Gucci告上法庭,控诉其搞不正当市场操作。但Gucci毫不退缩,官司持续了五年,横跨法国、意大利、荷兰三国司法系统,烧掉了上亿欧元的律师费。

最终,阿尔诺不得不认赔撤退,将所有股份卖回市场。他本以为自己是围猎者,结果反倒成了Gucci资本局中的“猎物”。

更具讽刺意味的是,这场失败的收购战,还白白成就了一个未来的对手——PPR,使其一举奠定了奢侈品集团的地位,进化为如今足以和LVMH抗衡的开云集团。

Gucci战役,成了阿尔诺这位奢侈品之王的职业生涯中,最昂贵的一堂资本课。