我们来聊聊兼具保暖、透气和百搭特性的抓绒衣,特别是作为“最佳中间保暖层”的角色,并介绍一些全球知名的户外品牌。

"抓绒衣:最佳的中间保暖层"

在户外服装系统中,通常有三层结构:

1. "外层 (Outer Layer):" 防风、防水、防泼水,主要作用是抵御恶劣天气。

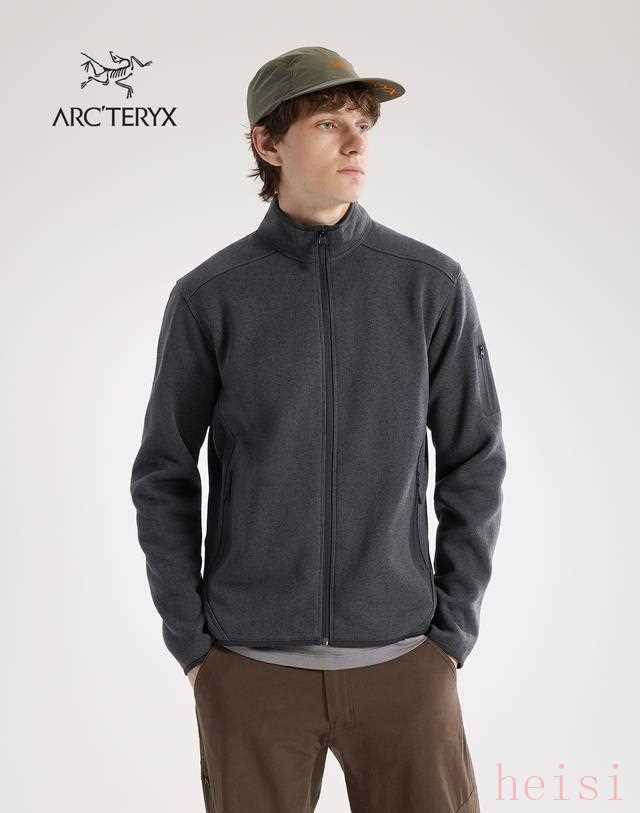

2. "中间层 (Mid Layer):" 保暖、透气、吸湿排汗,主要作用是管理身体热量和湿气,抓绒衣是这一层的典型代表。

3. "内层 (Base Layer):" 吸湿排汗、排湿气,主要作用是贴身吸收汗水,保持皮肤干爽。

"为什么抓绒衣是最佳的中间保暖层?"

"保暖性 (Warmth):" 抓绒面料(通常是涤纶或尼龙纤维经过特殊处理形成毛圈结构)能高效地捕捉和储存空气,空气是热的不良导体,从而形成隔热层,提供极佳的保暖效果,尤其是在体温不高但环境温度较低时。

"透气性 (Breathability):" 与传统的羽绒服相比,抓绒衣的透气性通常更好。它允许身体产生的湿气(汗水)在一定程度上排出,保持皮肤相对干爽,避免湿冷感。这对于在活动中保持舒适感至关重要。

"吸湿排汗 (Moisture

相关内容:

“双十一”刚过,办公室里最热闹的不是抢到了几折,而是谁把抓绒穿成了“行走的静电球”。

有人一脱外套,头发直接炸成海胆;有人花四位数买的“黑科技”,结果风一吹就透心凉。

别急着吐槽自己踩坑,可能只是没赶上2024这波材料大换血。

先说最扎心的:传统抓绒的透气孔像老旧纱窗,挡风不行,还爱藏味儿。

Polartec今年甩出的NeoShell®Infinity直接把膜做成“智能闸门”——风进不来,汗却能秒逃,实验室数据是“透气+40%”,翻译成人话就是:跑5公里后背不闷,地铁里也不被自己的汗腌入味。

怕冷星人就盯中间层。

PolartecAlpha®系列今年升级成“主动保暖”,简单说,它像一条会自己调档的电热毯:静止时锁温,一动起来就把多余热量排掉,实测比老款暖和35%,却轻得能团进咖啡杯。

日本东丽更绝,给纤维加了“静电中和Buff”,脱衣服再也不噼里啪啦,长发女生当场省下一瓶护发精油。

环保党现在有了“捡垃圾”新姿势。

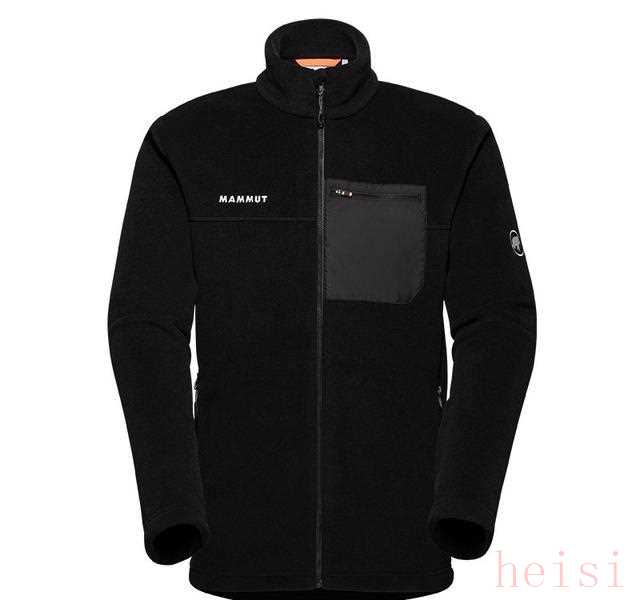

Mammut秋冬系列把30%的面料换成回收海洋塑料,摸上去手感跟原生长纤没差,但每件相当于从海里捞走28个塑料瓶。

Patagonia更狠,直接给所有抓绒开“终身保修”,穿破了免费补,补到不想穿还能折价换新——四舍五入等于花一次钱,换一辈子外套。

想一步到位?

记住“三件套”口诀:外层看Windbloc®指数,80CFM以上才能叫真防风;中间层认准Alpha®或Phasic™FL,180g/m²的重量能做到羊毛级保暖,塞进背包不占半瓶矿泉水的地方;贴身层别死盯纯棉,Merino混纺速干快20%,三天不洗也不臭,出差党福音。

今年还有两个“显眼包”设计。

Houdini的模块化抓绒,一条拉链能拆成马甲、围脖、披肩、手套、坐垫,办公室空调16℃和室外零下5℃之间无缝切换。

X-Bionic干脆把PCM相变材料缝进衣服,体感像自带18-22℃恒温器,从暖气房冲到零下10℃的街头,胸口不会猛地一紧。

买之前翻吊牌,看见BlueSign®再掏手机——有这标,等于告诉你:从纱线到拉链,全程毒理测试,连染料废水都处理到能养鱼。72%的消费者已经用脚投票,剩下28%不是不差钱,就是还没刷到这篇。

最后说点反直觉的:别再把抓绒团进衣柜底层。

挂起来,领口才不会永久性“低头”;40℃以下机洗,倒一勺羊毛柔顺剂,比柔顺剂多扛两三年。

实在懒,套个洗衣袋,丢烘干机低温滚十分钟,蓬松度秒回出厂设置。

衣柜里那件起球到像猕猴桃的老抓绒,其实早该退役。

新材料已经把“保暖”卷成“恒温”,把“防风”卷成“会呼吸”,再穿旧款,就像5G时代还在用2G信号——不是没钱,是信息没同步。

下次剁手前,先把这篇甩进收藏,至少别让静电替你社交。