这两家餐厅的标志性格子图案确实非常深入人心,也成为了它们品牌形象的重要组成部分。

"西贝(Xibei)的红白格子:" 这是一种非常醒目的设计,通常由红色和白色(或浅灰色)组成,形成一种对比强烈的几何图案。这种格子广泛应用于西贝的餐厅内部装饰(如墙面、座椅、隔断)、菜单、包装等各个方面。它给人"活泼、现代、有活力"的感觉,也很好地融入了西北菜的地域特色和文化元素。

"厨邦(Chubang)的绿白格子:" 厨邦的格子则通常是绿色和白色(或浅灰色)的组合。绿色通常象征着健康、自然和新鲜,与厨邦主打的家常菜、健康饮食的理念相契合。这种格子的设计同样简洁明快,广泛应用于餐厅的装修、餐具、以及品牌宣传物上,营造出一种"清新、自然、亲切"的氛围。

总的来说,这两家餐厅都巧妙地运用了格子这种设计元素来:

1. "建立品牌识别度:" 独特的格子图案让人一眼就能认出是西贝或厨邦。

2. "装饰空间:" 格子图案为餐厅内部增添了视觉趣味和设计感。

3. "传递品牌理念:" 颜色和图案的搭配也在一定程度上反映了品牌的文化和定位(如西贝的活力与西北风情,厨邦的健康

相关内容:

1个格子能卖给好几家,华与华的“超级符号”还能撑多久?

当我第一次看到同一套格子图案出现在西贝的餐桌布、厨邦酱油的包装、江小白的瓶身乃至华与华自家读客文化的视觉上,我有点傻眼。说实话,这种“把一个符号切成好几份卖钱”的聪明,既让人佩服它的商业嗅觉,也让人开始怀疑符号本身的价值。一个符号能不能同时为多家品牌背书?它还能继续当“超级符号”吗,还是会变成“通用背景板”?

华与华的逻辑听起来很有道理:格子图案在我们集体记忆里与餐桌、家庭、乡愁有天然联结,换个颜色就能唤起不同的情绪和联想,从而快速建立识别。这在信息不对称、媒体轰炸的年代无疑高效。当年靠一句洗脑口号、一条TVC和巨量投入就能把品牌“刻在脑子里”,那是资本和媒介生态决定的玩法规则。

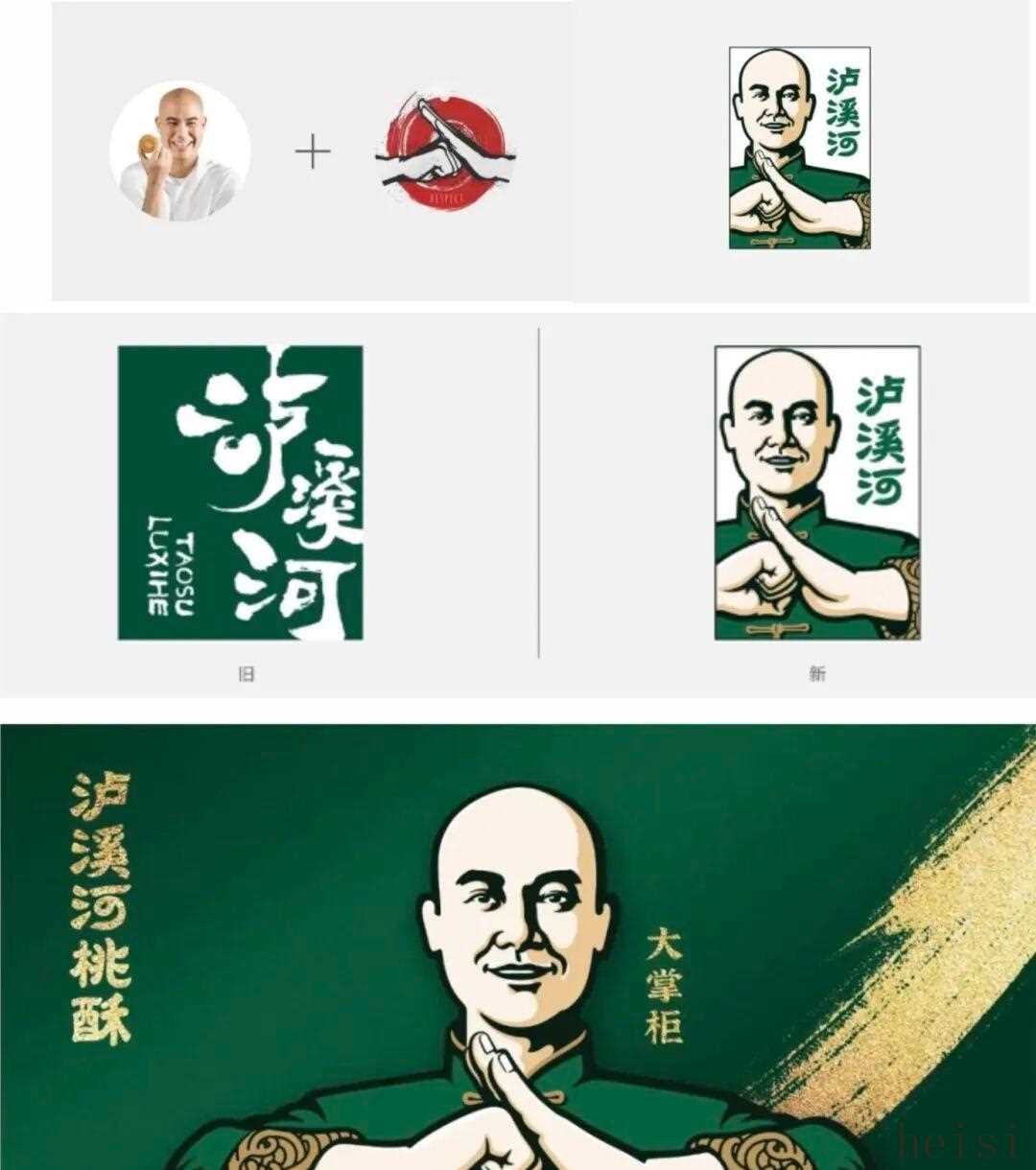

但时代变了。现在的消费环境是注意力分散到极致的2025年,消费者更愿意主动选择有温度、有故事、甚至有美感的品牌。越多人开始把品牌当作表达自我的符号时,通用化的格子就出现了语义空洞的问题。你可以把红白格子给西贝,绿白格子给酱油,蓝白格子给白酒,但当街上走着的每一个袋子都带着类似图案,消费者不会去分辨背后的故事,只会产生“这我在哪儿见过”的疲劳感。事实也在反馈这种疲劳:泸溪河最近的“大掌柜”IP改造,在小红书上投票参与者超过一万两千人,其中一万一千多人投了“不喜欢”,投诉词汇里有“丑”“不接地气”“像拉面店”的直白评价,这不是审美问题小声抱怨,而是品牌与用户认知完全错位的警报。

更重要的是,符号脱离了产品本身的特质,其意义就变得薄弱。西贝作为西北菜代表,红白格子能唤起“家常感”,但它与西贝独有的味道、烹饪逻辑和文化传承之间并没有必然性。厨邦的绿白格子能不能真正传达酿造工艺、原材料来源、口味层次?李锦记要不要也来一个属于自己的格子?这些问题看似拗口,实则直指品牌长期价值的根基:当你把识别变成可交易的“模板”,你是在卖记忆,还是在卖承诺?

说到底,这是一个关于“被看到”和“被喜欢”优先级的命题。在中国市场的某些角落,解决生意、占领货架、靠高频重复完成销售仍然是正道;在另一些增速放缓、审美上移的消费群体里,品牌被喜欢、被认同,才是能带来长期溢价的资本。华与华的方法并非完全错误,它在过去的粗放年代里极其有效;但它的适用范围正在被市场分层慢慢限定。换句话说,同一种武器放到不同战场,效果会大相径庭。

对于还在纠结是否该继续沿用“超级符号”的品牌经理,我觉得有三件事要马上做。首先,检验符号是否与产品有真实的故事链接,不是靠联想能过关的,要能讲出一件具体的小事,消费者才能感同身受。其次,对符号实施模块化管理:颜色可以变,纹理可以共用,但关键元素和叙事点需要为每个品牌量身定制,避免“全家桶化”的视觉污染。再者,把测试放在前面,把大规模换标放在后面,先在小范围真实环境下测购买转化和社媒口碑,数据不背书,别急着全面铺开。最后,别低估包装以外的细节表达,员工的服务语、门店的陈列、社媒话术,这些实际接触点往往比符号本身更能决定品牌是否被喜爱。

我身边的朋友小李就是一个生动的例子。小李喜欢的奶茶品牌一次换了看起来“太潮”的LOGO,结果他宁愿去别家买相似口味的奶茶,也不愿提着那只“尴尬”的杯子出门。他说的不是味道变了,而是“这杯子会让我在同事面前被嘲笑”。这类“社交成本”的提升,比你想象的更能影响消费决策。

说白了,被记住只是开始,值得被爱才是终局。未来的几年里,那些仍靠单一符号用高频媒介堆叠记忆的品牌,会在局部市场继续生存;但在更广阔的中产消费群体里,品牌必须一个更难的问题:当我不再难被看到时,我凭什么被选中并被长期喜欢?这不是设计师给出的美学问题,而是企业必须拿预算、产品和组织去的商业课题。

我觉得华与华和它的客户们都有选择题:继续用老方法割裂不同品牌的文化边界,还是把符号当成故事的载体,去做更有温度、更有差异的品牌建设?说实话,我既看到了过去那套打法的残余价值,也看到了它在新时代面前逐渐失去锋芒的危险。你所在的品牌会怎么选?你自己会因为一个格子放弃一个品牌,还是愿意为一个好故事买单?说说你的观察和经历。