这个说法很有趣,也确实触动了很多人的神经。确实,在羽绒服市场,有些品牌因为营销、设计或某种“稀缺性”而被一部分消费者过度追捧,导致价格远超其产品本身的成本和价值,被戏称为“智商税”。

不过,“过度吹捧”和“都是智商税”之间可能需要区分一下。有些品牌可能确实存在定价过高、产品与价格不匹配的问题,但也有一些品牌在特定方面(如设计、羽绒标准、功能性等)有其独到之处,只是被市场过度放大了。

以下根据常见的讨论和反馈,列举几个常被提及、可能存在“过度吹捧”现象的羽绒服品牌,以及为什么有人会这么认为:

1. "Moncler (Moncler)":

"被吹捧点":作为意大利奢华户外品牌,Moncler常常与高级时装品牌合作推出联名系列,设计感强,Logo辨识度高,自带“轻奢”和“时尚”标签。在社交媒体上,穿着Moncler的图片往往能获得大量点赞。

"为何被指“智商税”":

"价格高昂":其羽绒服价格通常远高于其他品牌同等级别的产品。

"实用性争议":作为户外品牌,其产品更侧重设计感和品牌价值,而非极致的保暖或功能性。有些款式可能填充物标准并非顶级,但价格却很高。

相关内容:

去年冬天,北京三里屯随机抽检的10件爆款羽绒服里,有7件含绒量不到70%,其中3件还是花两千多买的“高端货”。

这个数字把办公室同事看懵了。有人当场脱下外套对着灯照,绒丝乱飞,像碎纸片。那一刻,大家突然意识到,钱包被品牌logo掏空的速度,比降温还快。

北面、始祖鸟、加拿大鹅,这三件名字最响的外套,早就从御寒工具变成社交货币。可货币也会贬值,而且贬得悄无声息。

先说北面。地铁里一抬头,满眼都是黑底白标,撞衫率比校服还高。更尴尬的是,十件里八件是高仿。某投诉平台统计,2022年北面假货投诉量飙升四成,有的网店卖99块,还包邮。正品卖到两三千,可填充量也就220克,和国产五六百的款持平。保暖值没翻倍,价格先翻四倍,买的就是胸口那块布。

再看始祖鸟。万元级冲锋羽绒服,被户外圈戏称中产赎罪券。设计确实专业,腋下拉链、风帽加强,可大多数人通勤路线就是从地库到写字楼,全程不到五十米。花一万八买的阿尔法系列,填充量只有180克,同价位国产给到了250克以上。多出来的钱,买了别人一句“有排面”,自己冻成狗。

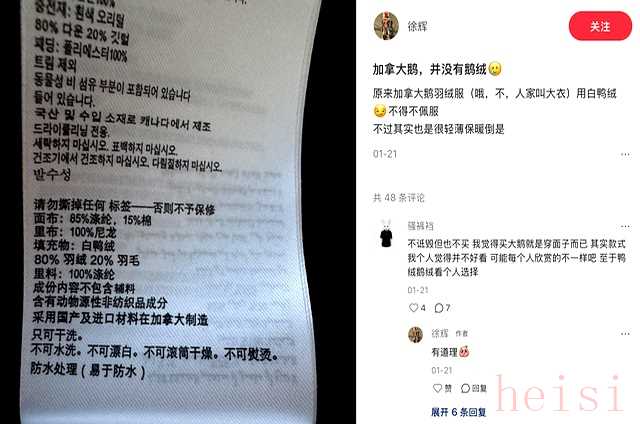

加拿大鹅更离谱。官网一直暗示“鹅绒尊贵”,结果被上海市场监管局锤了。2023年抽检发现,主销款用的其实是鸭绒,蓬松度600都不到,远低于宣传页里的800+。罚单45万,对品牌只是毛毛雨,对已经掏了七八千的消费者,是冬天里最冷的一盆水。

三件事连在一起,套路就清楚了:先讲极地故事,再卖城市身份,最后用低配材料收割。保暖指标被悄悄降级,只剩logo在寒风中闪闪发光。

怎么不被割?先把衣服翻过来。2021年新版国标已经上线,标签上必须同时标清含绒量、绒子含量、蓬松度。缺一项就是不合格,直接放下走人。绒子含量低于90%,再便宜也别买,那是羽毛梗开会,不是绒朵保暖。

再教一个笨办法:把手机手电筒打开,塞进衣服里照。绒朵像蒲公英,均匀蓬松。如果一团团打结,多半是羽丝或者粉碎毛,这种衣服穿两次就瘪,保暖度直线掉。

按压测试也简单。手掌压十秒,松手后三秒内回弹,说明绒朵活性好。压下去一个坑,半天鼓不起来,里面要么掺了棉,要么绒子质量差。别信店员说的“越轻越暖”,低于100克充绒量,零下十度就露馅,轻是轻了,冷也是真冷。

有人担心国产不行,其实数据不骗人。波司登极寒系列蓬松度已经干到800+,-30℃实测扛得住,价格只有大牌三分之一。雪中飞、黑冰、极星这些老牌代工厂出身,给国际大牌做了十几年嫁衣,现在回头做自家牌子,用料更舍得。极星还给南极科考队供装备,一件长款800克鹅绒,不到四千,比加拿大鹅的鸭绒款实在多了。

买羽绒服跟买手机一样,先看参数,再谈颜值。城市通勤,蓬松度600、充绒量200克足够;东北零下三十度,直接上800+蓬松度、300克以上,别管啥标,先把命保住。至于logo,再好看也抵不过感冒一次的药钱。

有人愿意为一万块的情绪价值买单,没人拦得住。可大多数人要的是一件实实在在能扛风抗雪的外套,不是行走的股票。股票会涨,衣服只会越穿越旧,保暖度一年不如一年。

冬天很长,营销很短。下一次走进商场,先摸标签,再摸填充,最后摸钱包。别让一块布定义你是谁,温度才是真的体面。