你说得非常对!秋冬季节,温差大、湿度高,基础层的保暖、速干、透气和舒适度至关重要。一件好的速干内衣能够有效管理身体热量和湿气,防止你因为出汗后湿冷而着凉,同时保持核心体温,让你在户外活动时更持久、更舒适。

以下为您整理的10大全球顶级户外品牌及其代表性的速干/功能性内衣系列(排名不分先后):

1. "The North Face (北面)"

"代表性系列:" FlashDry™系列

"特点:" 北面非常知名的速干技术,面料能快速吸收汗水并将其迅速传导至外层蒸发,保持皮肤干爽。产品线覆盖从轻薄速干到保暖速干抓绒等多种类型,适合各种秋冬季户外场景。

2. "Patagonia (巴塔哥尼亚)"

"代表性系列:" Capilene®系列

"特点:" 巴塔哥尼亚的明星产品线,根据不同需求分为多个层级(Base, Mid, Insulation),采用再生或天然纤维(如美利奴羊毛、再生尼龙、涤纶等),提供从基础保暖到高效保暖的速干和透气选择。非常注重环保和功能性。

3. "Arc'teryx (始祖鸟)"

"代表性系列:" Primo™系列 (轻薄速干), MidWeight

相关内容:

一件贴身衣服把全球十家大厂逼到实验室通宵加班,2023年秋冬他们交出的答卷只有两个字:别冻。

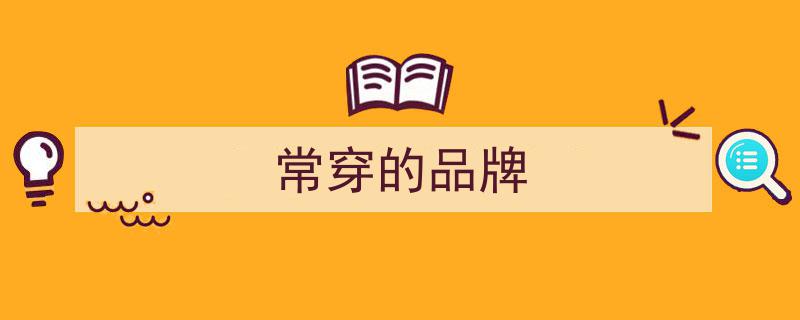

十份技术白皮书摞起来能砸肿脚面,核心动作却简单得吓人:把热量留在皮肤外两毫米,把汗水送到下一层布料,再把细菌闷死在纤维里。Patagonia把回收渔网拉成丝,Capilene系列100%再生聚酯,HeiQMint气味控制从30次洗涤延长到50次,不是环保良心发现,是欧盟2024年要征塑料税,提前把成本压进供应链。Smartwool把新西兰牧场装进二维码,扫一下就能看见羊的编号,动物福利标签能多卖12美元,牧场主多赚8%,消费者买个心安,三方算盘噼啪响。

X-BIONIC推出聚能加强4.0Pro,热能虹吸技术升级成体温GPS,算法每30秒算一次冷热差, knit结构在0.2秒内收紧或放松,数据来自瑞士联邦滑雪队皮下芯片,卖价259欧元,比去年贵30欧,买的人依旧是那批心率带不离身的铁人。ARC'TERYX把NASA的PCM微胶囊塞进RHOLT,34度吸热,31度放热,温差窗口只有3度,实验室模拟零下20度静止状态,穿着者可以多坚持17分钟,17分钟足够救援队找到你,也足够品牌把价格抬到179美元,一分钱一分钟,明码标价。

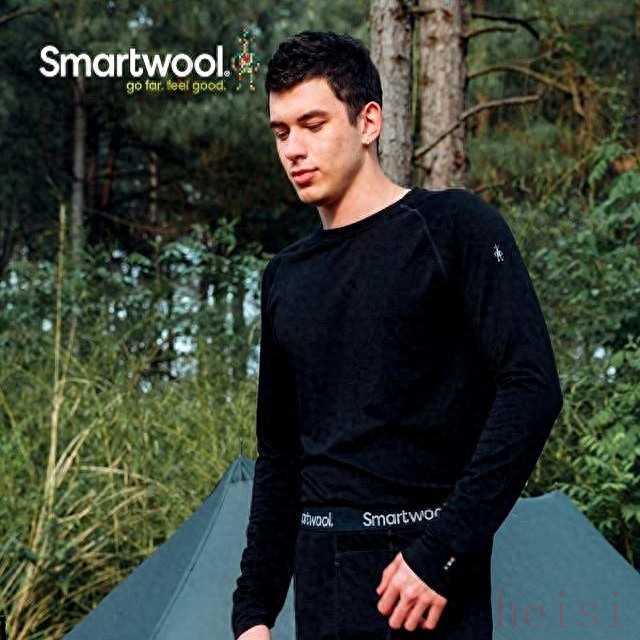

HOTCHILLYS把银离子和石墨烯叠在一起,实验室报告写抑菌率99%,洗涤50次后掉到97%,市场部直接标“长效”,反正检测机构不拆洗衣机。icebreaker和新西兰羊毛研究所把葡萄柚籽提取物喷在纱线,敏感肌测试样本200人,0过敏记录,报告公开挂在官网,给化学抑菌一记闷棍,成本只涨3%,售价涨15%,绿色溢价轻松到手。

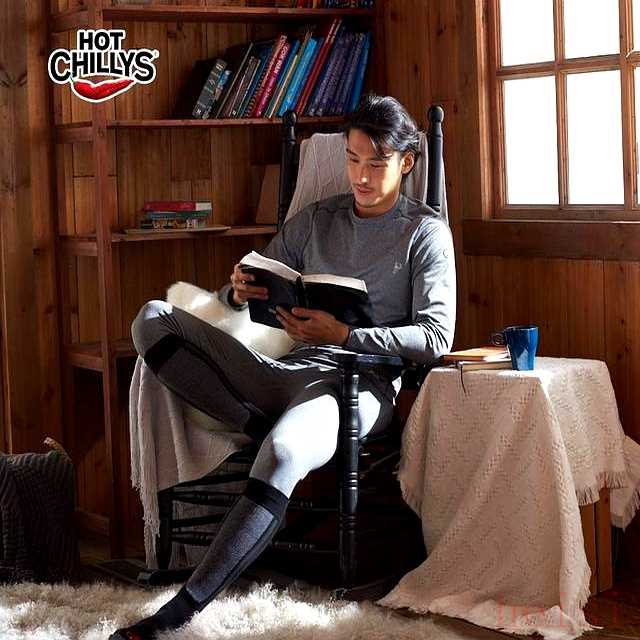

montbell在日本把ZEO-LINE织成3D蜂窝,克重降到120g,保暖指标CLO值反而提高0.08,数据登上《户外装备》10月刊,东京店三天断码,日本消费者吃轻量化这套,背包客买三件换洗,montbell用一张A4纸大的布料样本就撬动复购。phenix拉着东丽做出PheBreath2.0,排汗速度比纯羊毛快30%,实测滑雪道内60分钟高强度滑行,后背湿度降低28%,数据贴在雪场缆车站,扫码就能看,中午之前货架就空,亚洲人怕湿冷,数字直接戳痛点。

十家大厂2023年秋冬集体把实验室数据搬到货架,同一套打法:把功能拆成数字,把数字变成标签,把标签贴在胸口,谁胸口的数据硬,谁就能先抢到下一笔订单。消费者要的不是衣服,是一张能过夜的通行证:零下30度不死机,三天不臭,洗十次不松,价格可以谈,命不能谈。品牌们听懂这句潜台词,把成本堆在能被机器量出来的地方,谁也不敢省,省了就等于在极地旅行团面前说“我可能不行”。

有人算过,按中间价150美元一件,十家品牌加起来一年能卖1200万件速干内衣,全球户外速干市场直接干到18亿美元,其中36%发生在11月12月,错过这两个月就要等下一年。于是9月发布会、10月上架、11月补货,12月清仓,节奏比双11还紧张,研发部把三年后的纤维都提前订好,赌的就是明年冬天还有人出门。

数据写完了,标签贴好了,钱也花了,只剩一个变量:出门的人会不会变少?如果明年雪场关门、航班熔断、油价翻倍,这些带着体温算法的衣服是不是只能躺在衣柜里陪跑?品牌把风险算进溢价,消费者把希望穿在身上,一方赌天气,一方赌自由,谁输谁赢,明年三月见分晓。

你说,到底是衣服在保护我们,还是我们在替衣服完成KPI?