我们来探讨一下“铜陵白姜品牌崛起:一根姜如何撬动4亿产业链?”这个话题。

这确实是一个非常有代表性的地方特色产业成功案例,展示了如何通过聚焦单品、打造品牌、延伸链条,将区域资源优势转化为显著的经济效益。我们可以从以下几个方面来理解这个过程:

1. "“一根姜”的根基:"

"独特的自然禀赋:" 铜陵地区(特别是枞阳县等地)拥有适宜白姜生长的特定土壤、气候和水系条件,这使得其产出的白姜具有色泽白、纤维细、辛辣适中、香气浓郁、耐储存等优良品质特点,与其他产区的姜有所区别,奠定了品质基础。

"悠久的种植历史:" 铜陵种植白姜的历史悠久,积累了丰富的种植经验和农民基础,形成了区域性的种植传统。

"品质标准化:" 通过推广优良品种、科学种植技术、建立标准化生产基地等措施,保证了铜陵白姜的稳定性和高品质,这是品牌崛起的基石。

2. "品牌崛起的关键驱动力:"

"政府主导与政策扶持:" 地方政府高度重视白姜产业,将其作为特色农业和富民产业来培育。通过出台扶持政策、投入资金、搭建平台、加强宣传等方式,为品牌建设提供了强大的支持。

"品牌化战略:" 明确“铜陵白姜”

相关内容:

在安徽铜陵的田间地头,有一根“白富美”生姜,不仅承载着2000多年的种植历史,更以“中华白姜”之名成为乡村振兴的“黄金产业”。从每公斤6元到30元的华丽转身,从分散种植到年产值超4亿元的产业链集群,铜陵白姜如何用一根姜撬动产业升级?今天,我们一探究竟!

一、千年传承+地理标志:从“土特产”到“金字招牌”

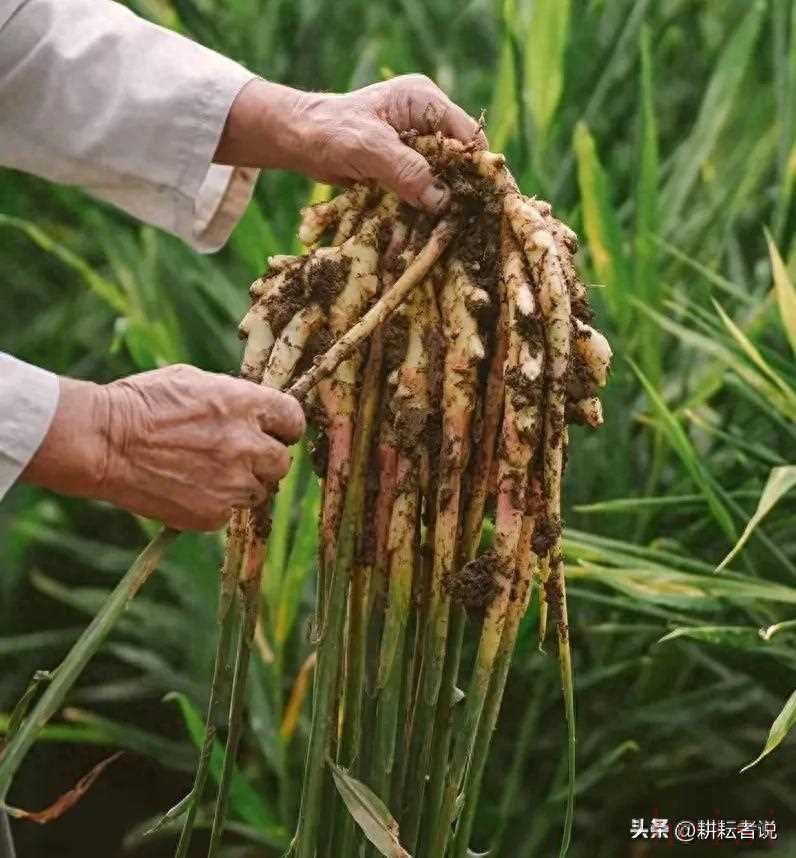

“铜陵白姜的皮薄汁多,能当药材也能当零食,是老祖宗留下的宝贝!”天门镇姜农朱贤发一边整理姜田,一边自豪地说道。铜陵白姜的独特品质源于其种植环境——长江与青通河交汇处的沙质土壤,加上“姜阁保种”“搭棚遮阴”等29道非遗工序,让它成为全国唯一以“白姜”命名的地理标志产品。

然而,十年前的白姜产业却面临尴尬:外地生姜低价冲击市场,本地姜农为求产量滥用化肥,导致品牌信誉受损。转机出现在2009年,铜陵白姜获批地理标志保护产品,随后又注册地理标志商标,开启了品牌化之路。品牌认证后,优质白姜价格翻了5倍,农户朱贤发的年收入从不足10万元跃升至50万元。

个人点评:地理标志不仅是“身份证”,更是“价值放大器”。它让消费者为品质买单,也让姜农意识到:只有守住传统工艺,才能让“土疙瘩”变“金疙瘩”!

二、产业链升级:从“腌生姜”到“深加工帝国”

过去,铜陵白姜的终点是腌菜坛子;如今,它被加工成姜茶、姜酒、姜精油,甚至衍生出姜洗发水等高附加值产品。在佘家贡姜厂的车间里,工人们正将新鲜白姜切片、调味、包装,负责人金如林透露:“精品姜制品每公斤售价超百元,年销售额达800万元。”

这背后是产业链的全面升级:

- 科技赋能:引入现代化加工设备,研发姜粉、姜口服液等功能性产品,延伸消费场景;

- 三产融合:打造佘家贡姜文化园,结合非遗技艺展示和农耕体验游,年吸引游客超5万人次;

- 金融支持:地理标志企业可凭商标获得无抵押贷款,2024年仅农行一家就为姜企融资超千万元。

个人点评:从“论斤卖”到“论克卖”,铜陵白姜的逆袭证明:农产品必须跳出“初级加工”陷阱,用创新打开价值链天花板!

三、政策+集群效应:小农户抱团闯市场

“以前单打独斗,现在跟着合作社干,年收入翻了两番!”天门镇姜农丁振凤在新建的白姜加工厂里刮姜,每月增收3000元。这得益于铜陵市“龙头企业+合作社+农户”的模式:

- 标准化种植:建立150亩保种基地,统一供应优质姜种,亩产提升10%;

- 品牌矩阵:打造“董姜来”“佘家贡”等子品牌,其中“佘家贡”更入选“中华老字号”,成为长三角热销品;

- 政策护航:2024年获批国家农业产业强镇项目,获千万资金用于加工厂、物流中心建设,带动全镇年产值破4亿元。

个人点评:小农户最怕“丰产滞销”,而集群化发展让风险共担、利益共享。天门镇的经验告诉我们:乡村振兴需要“抱团取暖”,更需要政府当好“搭台人”!

四、挑战与破局:如何让“姜山”更稳固?

尽管成绩亮眼,铜陵白姜仍面临三大挑战:

1. 市场乱象:外地生姜冒充白姜低价倾销,损害品牌形象;

2. 技术瓶颈:深加工产品研发投入不足,高端市场竞争力弱;

3. 人才缺口:年轻劳动力外流,非遗技艺传承面临断档风险。

破局建议:

- 强化打假:建立DNA溯源系统,让每一根姜都有“数字身份证”;

- 校企合作:与高校共建研发中心,开发药用、保健新品类;

- 文旅融合:推出“白姜研学游”,吸引年轻人返乡创业。

结语:从田间到舌尖,从非遗到产业,铜陵白姜的崛起之路,正是中国农业品牌化的缩影。它用一根姜证明:传统农业不仅能守住文化根脉,更能闯出现代化新天地!未来,随着冷链物流完善和电商渠道拓展,这颗“姜中明珠”或将闪耀全球市场。