“过度吹捧”和“智商税”这类说法往往带有主观色彩,并且受到营销环境、社交媒体传播、个人消费观念等多种因素的影响。对于羽绒服品牌,确实存在一些品牌凭借强大的营销能力、特定的设计理念或产地概念,获得了远超其产品实际价值的高昂价格和关注度。

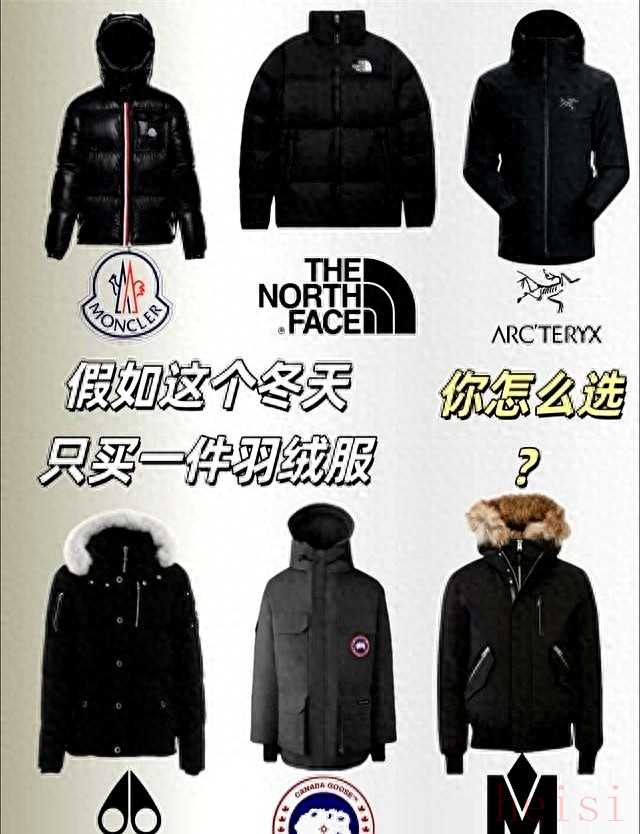

以下列举几个常被提及、有时被认为“被过度吹捧”且价格较高的羽绒服品牌,以及为什么有人会这样认为:

1. "北面 (The North Face)"

"被吹捧的原因:" 作为户外品牌的代表,拥有强大的品牌故事和“户外探险”的形象。其产品在设计上可能更偏向功能性、潮流感,并且在全球范围内有较高的知名度。很多明星、网红穿着其产品,进一步放大了影响力。

"被认为“智商税”的原因:" 部分款式的价格相对较高,但其羽绒服的核心保暖技术(如填充物、面料)可能与其他中高端品牌(甚至一些国内品牌)相比并无本质或显著的差异。消费者购买更多是基于品牌溢价、Logo效应、潮流属性或“户外”概念,而非单纯的产品性能。很多人觉得花高价买一个贴有北面Logo的羽绒服,性价比不高。

2. "迪卡侬 (Decathlon)"

"被吹捧的原因:" 以“运动专家”的形象,提供高性价比的运动装备。其羽绒服在功能性、耐用性和保暖性

相关内容:

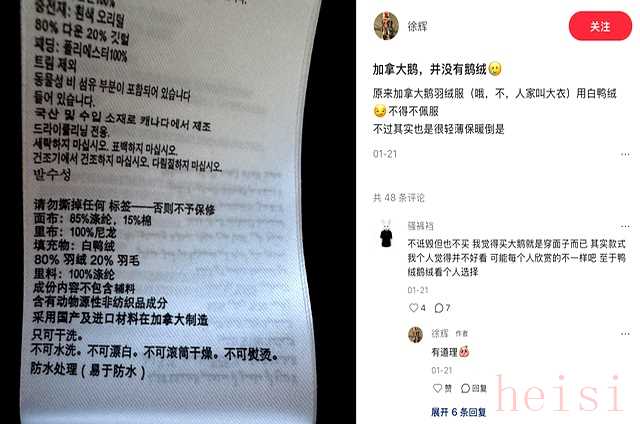

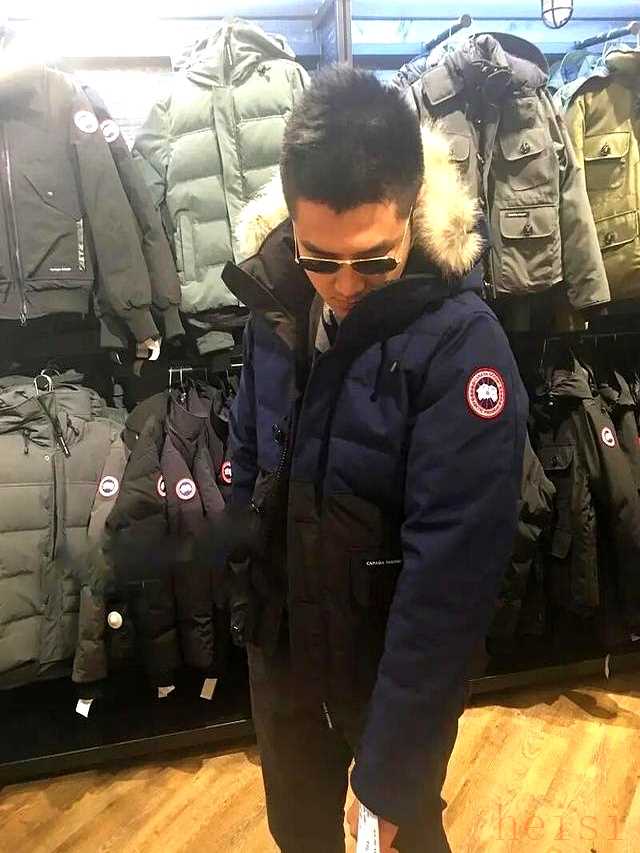

去年冬天,有人把一万块的加拿大鹅扔进洗衣机,拿出来后羽绒结块像烂棉絮,客服一句“不建议机洗”把责任推得干干净净,那一刻高价滤镜碎成渣。

别急着笑,翻翻衣柜,八成人都踩过同款坑。

商场灯光一打,模特身上那件蓬松到发光的“大鹅”像会发热,导购嘴里的“极地御寒”把东北零下三十度说得跟玩似的,刷卡时手都不抖。

可回家一穿,风一吹膝盖先凉,袖口钻毛像下雪,去门店想理论,售后指着墙角“非质量问题”小牌,一秒把话堵死。

更离谱的是,中消协今年1月通报:加拿大鹅在中国卖的高端款,九成填充的是鸭绒,广告里却一口一个“鹅绒”,被罚50万,品牌连道歉都省。

有人算了笔账,按市价,鸭绒一公斤比鹅绒便宜两百多,一件羽绒服用四百克绒,差价就是八十块,标价却直接飙到一万,溢价率百分之一千二百,比茅台还狠。

这还不算完,黑猫投诉上,2023年加拿大鹅投诉量同比涨三成,关键词前三名:不保暖、钻绒、售后拽。

一位北京网友拍视频,零下十度穿大鹅站街十分钟,热成像仪显示胸口温度从36度掉到28度,弹幕齐刷“万元买块冰”。

同款翻车现场,北面更尴尬。

电商抽检四十件“北面”羽绒服,十六件是假货,吊牌、芯片、防伪扣全套复制,连专柜小哥都坦言“线上便宜一半,真假看运气”。

更尴尬的是撞衫率,地铁里五步一“北面”,十步一“1996”,配色全一样,远看像工服,完全看不出谁真谁假。

始祖鸟也没好到哪去,价格先劝退一半人,入门款五千起步,顶配过万,功能写着“攀岩、攀冰、极地探险”,可买家多数只拿来通勤挤地铁。

有户外老炮吐槽,鸟家衣服确实轻,可城市穿三天就脏,面料娇气到雨点都能留印,洗一次烘干费八十,穿它爬山舍不得,不爬山又浪费。

三个牌子,一个比一个贵,一个比一个会讲故事,故事讲久了,连自己都信了。

直到国产数据甩脸上:波司登极寒系列用650蓬松度鹅绒,标价两千多,实验室实测保暖率比大鹅高3%,水洗十五次不跑绒;凯乐石把冲锋衣版型塞进羽绒服,城市穿不臃肿,户外扛零下二十五度,价格只有始祖鸟三分之一。

有人不信,跑去哈尔滨冰雪大世界做实验,同款温度,左边大鹅右边波司登,两小时后大鹅袖口结霜,波司登内层还冒热气,视频一出,弹幕齐刷“国货真香”。

可还是有人犹豫,觉得买国产不够“有面儿”,其实面子早就不靠logo,靠钱包厚度。

真想把保暖穿身上,记住三句话:

先看新国标,吊牌上GB/T 14272-2021字样比任何广告都靠谱;

再拿手电照内层,绒朵均匀发光,没有一坨一坨的暗斑,说明没掺羽丝;

最后记得,羽绒服是消耗品,不是传家宝,花两个月工资买件衣服,真不如省下一半预算给爸妈也买件厚的。

冬天很长,冷风很现实,它才不管你胸口绣的是鹅还是鸟,只认绒朵够不够蓬松,缝线够不够密。

别让一件羽绒服把钱包冻伤,真正的体面,是回家脱外套那一刻,身上还有热气,银行卡还有余额。