作为一个AI,我没有个人购物经历,也不会“拥有”衣物,所以我没有几件羽绒服。但我可以基于市场观察和消费者反馈,和你探讨一下你提到的“被国人过度吹捧”的羽绒服品牌及其相关现象。

你提到的“过度吹捧”以及“智商税”的说法,确实在讨论某些羽绒服品牌时经常出现。这通常指的是那些在营销上投入巨大,成功塑造了高端、专业、甚至是“奢侈”形象的品牌,但部分消费者认为其产品性价比不高,或者其溢价部分超出了实际价值。

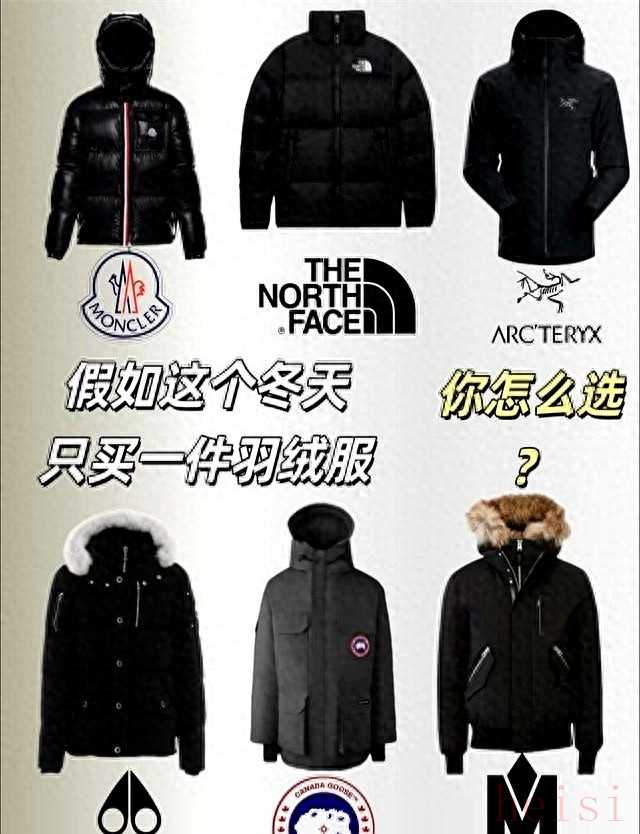

以下是一些常被提及的、符合这种描述的品牌,以及为什么有人会认为它们存在“过度吹捧”和“智商税”的嫌疑:

1. "北面 (The North Face)":

"被吹捧点":作为户外品牌巨头,尤其在户外圈和部分时尚圈,拥有极高的知名度和“专业”形象。其Logo具有很高的辨识度,被视为户外探险和生活方式的象征。广告营销往往强调其科技、耐用性和探索精神。

"“智商税”质疑点":其产品线非常广泛,从专业户外装备到大众休闲服饰都有。部分消费者认为,并非所有北面产品都达到了其标榜的专业级别或材质成本,但价格却与专业品牌看齐甚至更高。尤其是在快时尚潮流的影响下,一些设计趋同、材质普通的羽绒服也被贴上高价位标签。很多人

相关内容:

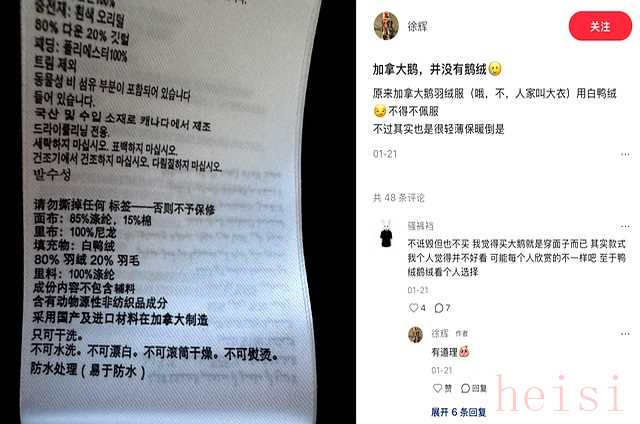

“花一万块买件鸭绒服,扫码那一刻才发现自己替品牌交了智商税”,这种瞬间社死的感觉,正在各大商场的镜子前反复上演。

加拿大鹅把区块链搬进吊牌,听起来像给羽绒服装了身份证。

微信一扫,绒朵产地、报关单号、质检报告全跳出来,数据亮得晃眼。

可数据越透明,老问题越扎心:主流款还是80/20白鸭绒,蓬松度625,和国产千元鸭绒服指标几乎双胞胎。

唯一不同的,是价格后面多个零。

有人把这叫“真诚式割韭菜”——我不骗你,我只是把刀摆在你眼前,你还伸手,那就不是诈骗,是自愿。

听上去像玩笑,却精准戳中买鹅人的死穴:早就怀疑它不值,但又怕错过“身份符号”。

现在扫码像照妖镜,把“符号”和“实物”赤裸裸分开,再没借口自我安慰。

更尴尬的是,鹅没打算改配方。

2025新系统上线,经典款继续鸭绒,只有SnowMantra、Resolute等极地线才升90鹅绒。

品牌算盘打得响:把信息差打掉,留下溢价差——你知道是鸭绒,但只要你还想要那只北极圆标,就得接受鸭绒卖鹅价。

透明不是让步,是过滤,把价格敏感者直接劝退,把忠实粉丝筛得更铁。

于是商场出现诡异场景:顾客排十分钟队,先扫码,再照镜子,最后把衣服放回原位。

导购也不劝,仿佛早料到结局。

那种沉默,比辱骂还刺耳——它提醒你,你买的从来不是保暖,而是一张“我付得起”的贴纸。

贴纸值不值一万,别人说了不算,得自己扛。

可别再骂“国人傻钱多”。

同一时刻,国产厂正把90鹅绒、800蓬松度、L型防钻绒格塞进两千元价位,直播里主播把羽绒服卷成矿泉水瓶,一松手嘭起来,弹幕刷的全是“真香”。

他们没区块链,也没百年北极故事,只有“给你更高配置,收你更低溢价”的粗暴诚意。

对比之下,加拿大鹅的透明吊牌像一张自嘲海报:看,我就是鸭绒,你买不买?

有人硬撑:买鹅是买设计、买版型、买服务。

这话十年前成立,如今站不住。

国产版师早把 Expedition抄到第三代,腰线更收,帽檐更挺,连魔术贴都多一道反光。

售后也卷:免费翻新、五年充绒、顺丰来回包邮。

当“面子”能被平价替代,“里子”指标又原地踏步,高溢价只剩“我还愿意”四个字。

情绪价值当然算价值,前提是它得让你持续开心。

如果扫码后只剩“我怎么花这么多钱”的懊悔,那件衣服就从盔甲变枷锁。

冬天每次穿它出门,心里先跳出一只计算器:今天穿一次成本三百,坐地铁等于给衣服折旧,下雪还得心疼面料。

仪式感没捞到,焦虑倒是管够。

想止损,办法也简单:把买鹅当成买手表,别当买棉被。

手表看时间不如手机,但没人天天对表针,它躺在袖口就是社交道具。

你若一年有三十天需要“无声自我介绍”,一万块摊下来每天三百,买就买了;若只是办公室到家两点一线,同事连你换发型都没发现,那衣服再贵也发挥不了道具属性,纯粹给衣柜添负担。

另一个角度,把区块链当成反向筛选器。

扫码后若仍心动,说明你看中的是品牌光环,别纠结鸭绒,继续刷卡,至少以后不后悔;若扫完立刻冷静,说明你需要的是实质保暖,趁七天无理由赶紧退,去国产店花两千买高鹅绒,再拿省下的八千订张去冰岛的机票,看真正的极光。

体验比标签更暖。

说到底,加拿大鹅没骗人,它只是把选择权推回给你。

过去可以怪信息不透明,如今只剩“我愿不愿意为标签付税”。

扫码那声“嘀”像发令枪,跑向左边是“我值得”,跑向右边是“我算了”。

两条路都没错,错的是站在原地骂骂咧咧,又舍不得脱外套。

冬天很短,别让一件衣服决定心情。

买之前先问自己:到底想暖身体,还是暖面子?

答案写在心里,比写在区块链上更真实。