“绫罗绸缎”是中国古代对四种高级丝织品的总称,它们代表了丝绸工艺的不同类型和品质。要给它们一个具体的人民币价格,是非常困难的,因为价格受多种因素影响巨大,"没有一个固定的“一匹多少钱”的标准答案"。

以下是详细解释:

1. "绫 (Líng):" 指有条纹的丝织物,通常质地较轻薄、坚韧。古代有“五色绫”等说法。

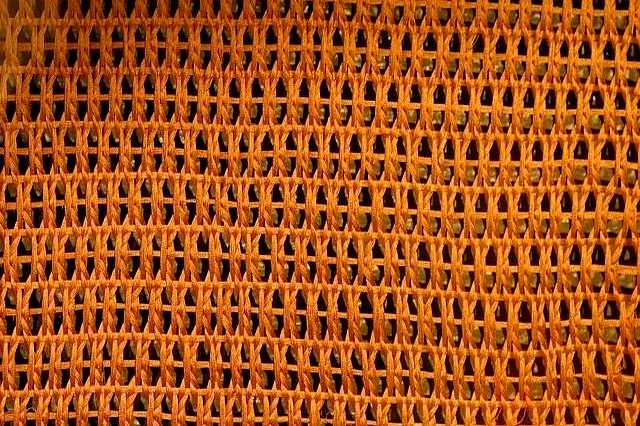

2. "罗 (Luó):" 指有孔眼的丝织物,质地轻薄、半透明,常用于制作夏装或作为装饰。根据孔眼大小和密度不同,有多种规格。

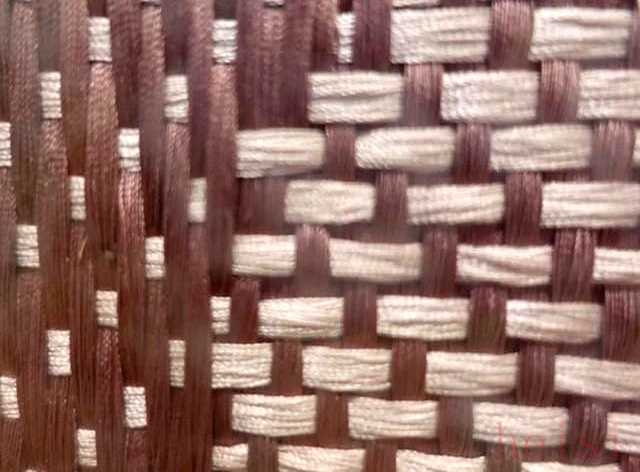

3. "绸 (Chóu):" 指质地平纹、细致、光滑的丝织物,是丝绸中最基本、最常见的类型之一。根据织法和材质(如桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝等)不同,价格差异很大。

4. "缎 (Duàn):" 指表面有缎面光泽、质地厚密、平滑的丝织物。根据材质(真丝缎、人造丝缎等)和织法(如妆花缎、素缎等)不同,价格通常是这四种中最高的。

"为什么无法给出具体价格?"

"品质差异巨大:" 同一种材质(如真丝),其

相关内容:

清代一匹装花缎两万五,顶得上京郊一套小院,今天却连商场半只包都买不到。

这价差不是布变贱,是买布的人换了脑子。

文章把绫罗绸缎拆成织法,价目列得清楚:绫九百到两千五,罗直接飙两万五,绸三百到一千五,缎普通四千,装花缎再翻六倍。

数据背后藏着一条算盘:罗和缎占的是“看得见的工时”,一梭一梭把蚕丝逼成图案,一天织不满十厘米,工钱按厘米算,价格就按厘米涨。

绸和绫少几道工,机器最容易仿,所以价压到三位数。

古人把人工当钱,今人把logo当钱,价差就这么劈叉。

文章说“现在机器织的仿真丝也能做出类似效果”,一句话把传统逼进死胡同。

机器一天能吐四十米,手工十天半米,成本差出八百倍,品牌当然选快的。

可机器再快,织不出“皇家专供”四个字。

南京只剩几十个老师傅会云锦,某大牌拿去做一条三十万裙子,说明它知道“皇家”还能换钱,只是不肯把三十万分给那几十个老头,宁愿把故事卖给穿它的人。

算盘打得响:材料成本压到两千,故事卖到三十万,利润翻一百五十倍。

手工不是不值钱,是被品牌截胡了。

文章把重量和长度也摊开:绫罗十斤三十三米,绸缎二十米。

老秤十斤蚕丝约八万条蚕命,按今天蚕茧收购价,原料就要一千二,再加煮丝、捻丝、染色、上机,手工罗卖到两万五,利润不到两倍,比卖奶茶还薄。

古人敢开这价,是因为那时没有“品牌税”,钱直接进织工口袋。

今天品牌把故事拿走,织工只能拿计件工资,一匹真丝面料人工成本大几千,出厂价压到一万二,品牌贴个标翻三倍,商场再翻三倍,到消费者手里十万加。

手工没涨价,中间商把差价吃干抹净。

文章最后问“你觉得哪个更值”,其实是在戳消费主义的腰眼。

买三十万云锦裙的人,拍张照发社交媒体,收获点赞五万,故事完成闭环;老师傅织半年,拿到五千块工资,故事跟他无关。

奢侈的从来不是材料,是“被看见”。

古人穿绫罗绸缎,满朝文武都能看懂纹样级别,价值当场兑现;今天穿三十万裙子,得靠logo和价签提醒别人“我很贵”,一旦logo失灵,裙子就只剩遮体功能。

手工的穷,品牌的富,中间隔的是“谁能讲故事”的护城河。

数据已经摆明:两万五的装花缎,工钱占一万八,利润七千;三十万的云锦裙,工钱五千,利润二十九万五千。

手工在涨价,只是涨不过品牌印钞机。

想不让传统绝迹,办法也简单:把故事还给织工,让买家直接看见“这一厘米是谁织的”,把中间商砍到只剩物流。

真要做到,三十万裙子照样有人买,只是二十九万五千分给老头,品牌拿五千印标签,算盘就翻了身。

可惜眼下没人愿意翻,因为翻过来就露馅:奢侈的不是料子,是“我能买你买不到”的优越感。

两万五的缎子被三十万的裙子骑在头上,你还觉得logo比手艺高贵吗?