这是一个很有趣也很常见的话题!确实,有不少“老字号”或者知名品牌,虽然名字听起来很外国,但实际上是中国本土企业创立或生产的。

“买了十年的‘洋牌子’,居然一直都是国货”这种情况,其涉及的品牌数量相当可观,但具体有多少人“知道”,就比较难精确统计了。不过,我们可以从以下几个方面来看:

1. "知名品牌的例子:"

"雅芳 (Avon):" 这是最典型的例子,美国公司,但在中国市场深耕多年,其产品很多是在中国生产和销售的。很多消费者可能只知其“洋牌”身份,不知其中国制造的规模。

"美加净 (Maxam):" 同样是老牌化妆品,虽然名字有“美加”(Beautiful Plus),但它是中国上海家化集团旗下的品牌,历史悠久。

"蜂花 (Bee & Flower):" 名字也很朴素,但也是上海家化旗下的经典国货品牌。

"一些服装品牌:" 比如一些以出口为主的服装企业,在国内市场可能以国外品牌名销售,但其生产主体是中国公司。

"还有一些区域性或特定品类的品牌:" 可能在国内特定地区或细分市场有很高知名度,但在全国乃至海外以外国品牌形象出现。

2. "认知度因素:"

"品牌策略:" 很多品牌(尤其是早期出口导向或需要国际化形象

相关内容:

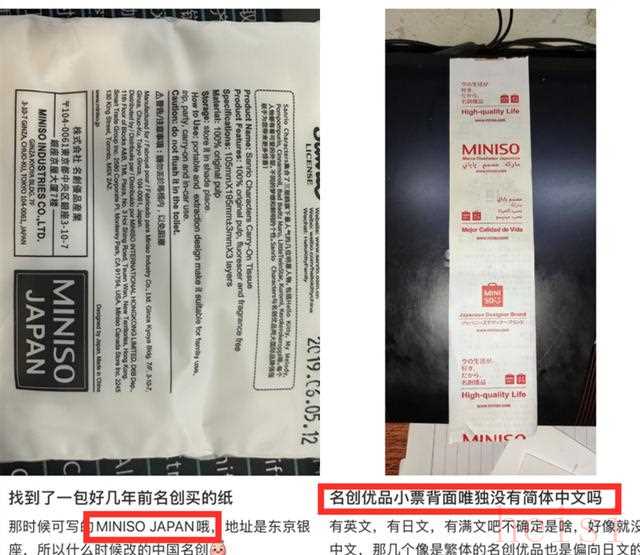

“逛商场看见MINISO,下意识以为日本货,结账才发现老板是湖北人。

”

这条小红书笔记点赞12万,评论区里全是“原来不是洋牌”的震惊脸。

把洋名字、洋模特、洋包装全套搬齐,再悄悄把生产地写回广州或泉州——过去十年,不少国货靠这套“假洋牌”滤镜混得风生水起。

如今滤镜碎了,它们却活得比从前更带劲。

名创优品最典型。2023年把门店招牌统统换成“MINISO”,日文元素全下架,转头跟故宫文创做联名,口红外壳印上《千里江山图》。

财报里北美销售额翻两倍,老外排队买“中国古风”小眼影,谁还关心它是不是“伪日系”。

UR更激进。

伦敦SOHO旗舰店门口挂大红灯笼,每周200款新品把ZARA的“快”按在地上摩擦。

店里有台AI量体魔镜,扫一圈身材,72小时后快递送来一件绣着“中国制造”的定制西装,999元,英国大学生疯抢。

百丽则把3D打印搬进商场。

脚一伸,机器咔哒咔哒,半小时打出一只鞋底,999元起,还能选牡丹或祥云浮雕。

年轻人边发朋友圈边吐槽:“国产鞋也玩黑科技?

行,钱包拿去。

”

有人担心“假洋牌”原罪会反噬。

可市场监管总局去年新规说:包装必须标清“品牌归属国”。

一纸文件把“装洋”的路堵死,反而帮它们省下解释成本——直接亮身份证,销量没掉,还涨。

毕竟95后吃国产奶粉、穿国产球鞋、用国产手机长大,对“洋”没那么大滤镜。

阿里研究院数据直白:95后对新国货接受度比90后高27%。

“不是洋牌”不再扣分,“好用好看”才是硬通货。

于是名创把日文标签撕了,UR把“ZARA平替”口号扔了,百丽连意大利Geox都收购回来给自己“做加法”。

套路褪尽,剩下的只有一条最朴素的商业铁律:谁抓住年轻人的爽点,谁就能继续坐在牌桌上。

下次路过商场,不妨进这些“伪洋牌”转一圈。

看中的那件小东西,如果标签写着“中国制造”,价格又香,买还是不买?

答案其实早就写在消费者脸上了——管你哪国,先让我爽了再说。