哈哈,这个说法很有趣,也很贴近当下年轻人的生活态度!一件保暖内衣确实能成为很多年轻人对抗寒冷、拥抱生活的象征。

我们可以从几个方面来理解这种“反抗”:

1. "舒适至上,拒绝束缚:" 冬天意味着厚重的外套、繁琐的搭配。一件好的保暖内衣,首要的是提供无与伦比的舒适感和包裹感。它像一个温柔的拥抱,让人在寒冷中也能感受到温暖和放松。这种对舒适的基本追求,本身就是对那些刻板、束缚的“冬日规则”的一种无声“反抗”。

2. "内在的温暖,外化的态度:" 穿上保暖内衣,意味着优先照顾好自己的身体和感受。这体现了“爱自己”的态度。在寒冷的天气里,依然选择让自己舒适、快乐,是一种积极的生活态度。这种内在的温暖和力量,是外界的寒冷无法真正冰封的,这本身就是一种精神上的“反抗”。

3. "简约与实用的智慧:" 很多年轻人生活节奏快,追求效率。一件好的保暖内衣,可能就是他们应对寒冷的“万能钥匙”,省去了复杂的穿搭烦恼。这种化繁为简、注重实用的生活智慧,也是对传统、繁复生活方式的一种“简政放权”。

4. "品质生活的象征:" 并非所有保暖内衣都一样。越来越多的年轻人开始关注保暖内衣的材质、科技、设计。他们愿意为一件真正舒适、健康

相关内容:

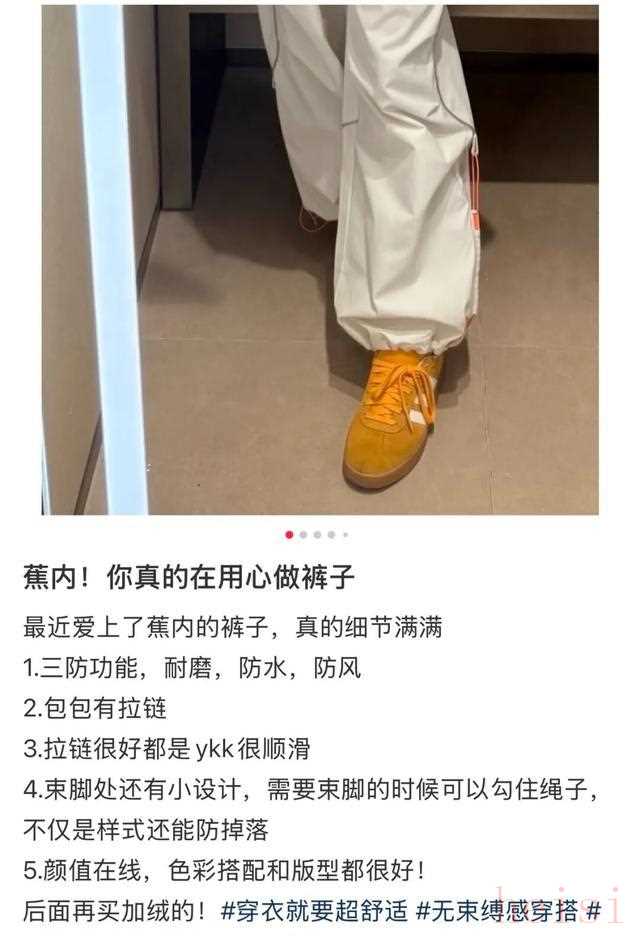

把一件最普通的内衣做成“会呼吸的温度计”,蕉内2024年交出的作业,已经不只是“穿得舒服”那么简单。

它把实验室里的相变材料、光能发热、玉米纤维,一股脑塞进了一条内裤、一件打底衫,让衣服自己“知道”冷热,还能在土里180天“化作春泥”。

这不是科幻,是刚上架就卖断货的新日常。

先别急着皱眉“黑科技=贵”。

浙江新建的“未来工厂”里,5亿元砸下去,机器自己跟自己下棋:AI眼睛一扫,99.9%的次品当场现形;3M的新面料还没上市,就被蕉内截胡,做成会降温的“冰甲”——男生第一次被品牌明目张胆“宠”了45%的份额,靠的就是这盘棋。

为什么男性突然买账?

答案藏在一条数据里:2024上半年蕉内GMV35亿元,40%的涨幅里近一半由“他”贡献。

过去男士内衣只有“码数”和“颜色”两个选项,现在多了一个“体感温度”滑杆。

烈日下跑外卖的小哥,把“冰甲”塞进制服,体温直降2.4℃;滑雪教练穿“光能发热”打底,在零下10℃的反光雪地里,衣服自己“借光取暖”,像把隐形暖宝宝缝进了纤维。

更妙的是,当你把穿旧的蕉内扔进堆肥桶,92%的布料会在180天内分解成二氧化碳和水,剩下8%的弹性纤维也能被回收再纺。

环保不再是营销话术,而是“扔得掉”才环保。

用户第一次发现,自己买的不止是舒服,还有“碳足迹”的终止符。

技术堆得再高,最终要回到皮肤。

蕉内把实验室搬到消费者身上:50万人的“体感科学院”每天上传出汗点位、摩擦时长、甚至“哪块布起了静电”。

AI把72项体感数据压成一条“皮肤友好指数”,像给衣服打信用分。

新出的无感编织袜,接缝处只有0.18毫米,比一根头发还细,穿在脚上像被风缝了一圈——这是用户投票投出来的“最想消失的线头”。

海外市场也吃这一套。

日本消费者出了名的挑剔,蕉内却把“无感”翻译成“着けていない感”,一句话戳中“不想被衣服提醒”的国民性格;韩国欧巴们更爱“光能发热”的黑科技,寒潮预警当天,首尔门店排队拐了三条街。8个国家、不同的肤色、不一样的痛点,都被“体感科学”翻译成同一种爽感。

回到最初的问题:一家国产内衣品牌凭什么一年涨40%?

答案不是广告砸得多,而是把“舒服”拆成可量化的技术,再把技术翻译成每个人都能听懂的“人话”。

就像把一块巧克力做成入口即化的温度,而不是告诉消费者“我们用了多少可可脂”。

下一次你拿起一件蕉内,看到的不再是“纯棉”“莫代尔”这些老掉牙的标签,而是一张“体感地图”:哪里会热、哪里要冷、哪里需要支撑、哪里该消失。

衣服不再只是衣服,而是一套穿在身上的“微气候系统”。

当别的品牌还在卷价格、卷直播话术,蕉内已经把战场拉到“皮肤上的实验室”。

它用一条内裤证明:在中国,哪怕是最红海的市场,只要肯把技术做深、把体验做薄,就能让用户心甘情愿为“2℃的温差”买单。

毕竟,人这一辈子,最忠诚的关系就是和皮肤朝夕相处——谁对它好,它立刻知道。