这是一个非常有趣且具有深度的研究课题。洛可可服饰(Rococo Dress)作为欧洲18世纪中叶至19世纪初的一种时尚风格,以其精致、轻盈、繁复、曲线柔和的特点而闻名。探讨其跨文化生成与时尚化机制,可以从以下几个方面展开研究:

"研究题目:洛可可服饰的跨文化生成与时尚化机制研究"

"一、 研究背景与意义"

1. "背景:"

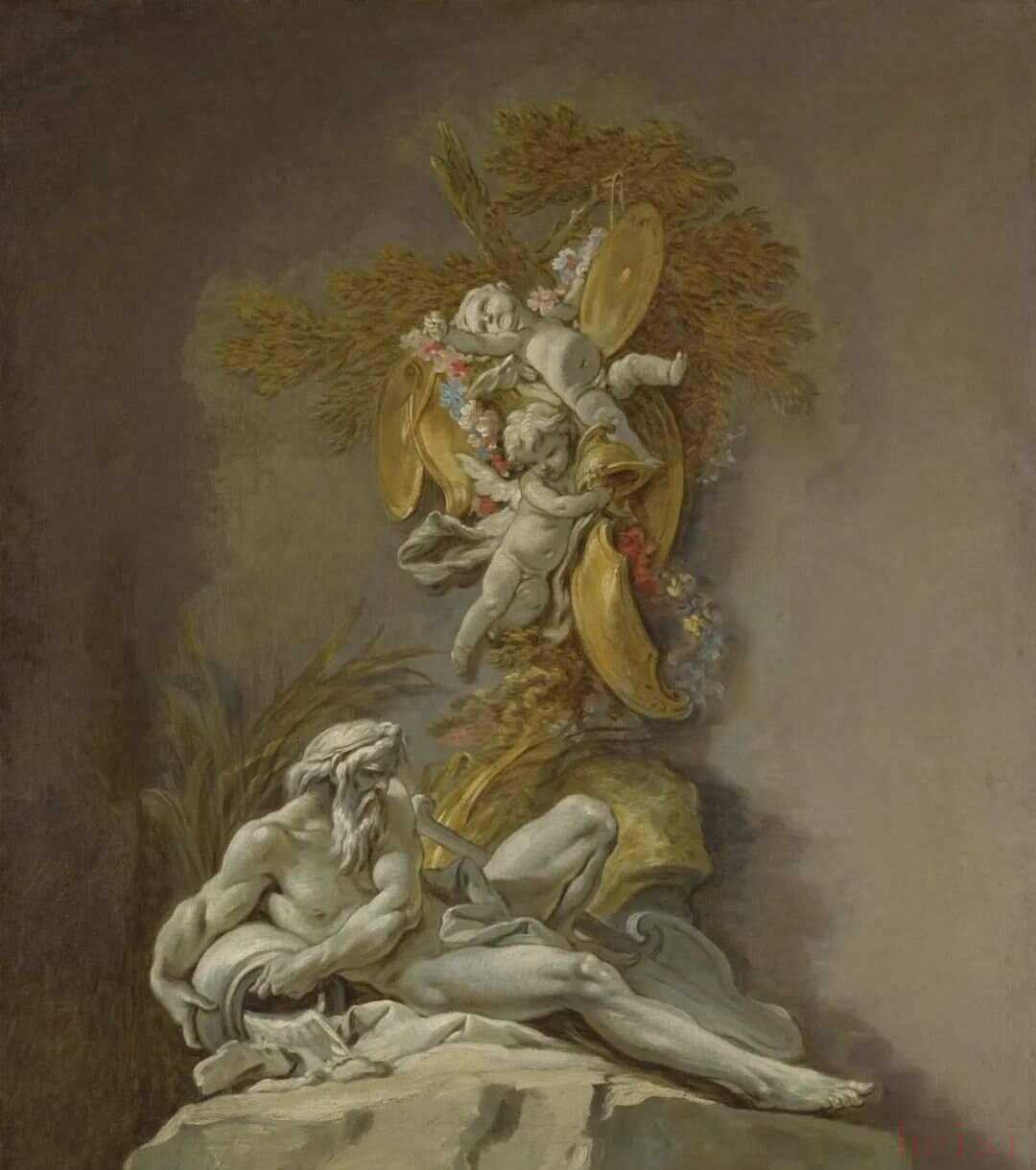

洛可可风格起源于法国,与当时的启蒙运动、贵族文化、艺术(绘画、雕塑、装饰艺术)紧密相连。

其特点(S形曲线、花卉、涡卷纹、轻盈感)与法国路易十五时期的宫廷生活、审美趣味(追求享乐、精致、私密)高度契合。

18世纪中后期,洛可可风格通过欧洲的贸易、外交、旅行者、艺术品交易等方式传播到欧洲其他地区(如英国、德国、奥地利、意大利)乃至欧洲以外。

20世纪,洛可可风格经历了复兴,并在当代时尚中不断被挪用和再创造。

2. "意义:"

"理论意义:" 深入理解特定时尚风格的形成机制、传播规律及其在不同文化语境下的适应性变迁,丰富时尚史、文化史、艺术史的研究。

"实践意义:" 为当代时尚设计、

相关内容:

惊讶:18世纪法国把中国画成“裙上的童话”,而中国人却没买账——这给今天的设计和品牌什么启示?

说实话,第一次读到洛可可服饰里满是亭台、凤凰和柳树的时候,我也愣了一下。这样一种源自东方的视觉语汇,居然在发源地没有引发风潮,却在凡尔赛宫里被当作贵族的私密装饰盛行开来。这个反差背后不是简单的“模仿”,而是一场关于想象、权力与审美工业的再造游戏,我觉得这对今天的设计师和品牌有很现实的借鉴意义。

首先要说的是传播的玩法。18世纪的欧洲从中国引进的不仅是丝绸和瓷器,更是一连串可被拼贴的碎片图像。法国的工匠把那些全景叙事拆成花枝、亭檐、凤凰的剪影,重新组合成服装表面的装饰语言。这种去语境化的操作,把“异域”变成了可以穿戴的符号。换句话说,真正被传播的不是文化整体,而是符号经过当地审美加工后的“版本”。我一位做服装的小李朋友曾做过一个实验,他把一款印有传统山水的棉服把画面裁切成重复纹样,顾客的反应比原版好很多——原因就在于图像被简化为“可识别的装饰”,更容易融入日常。

其次是接受结构的问题。清代的服饰规范有很强的等级与功能属性,符号主要用于权力与礼制的传递,因此没有社会机制促成大范围的审美快速迭代。而在法国,贵族的私生活、社交展演和服饰消费形成了一个催化器,把“异域想象”变成了身份的展示。我同事张姐做展览策划时常说,时尚不是单纯的美学,更多是社会需要的满足——洛可可正好回应了法国贵族对新奇、私密与性感的复合需求。

再者是工艺与产业的本土化。里昂的织造工厂和巴黎刺绣作坊并没有等着中国面料寄来,而是把图样本土化、把色彩软化、把构图非对称化,形成一个既陌生又熟悉的视觉产品。这告诉我们一件事:真正的文化再创造往往发生在产业链上,它需要能把图像转化为可大规模生产的形式,从而被广泛消费和记忆。

这件历史案例对当代还有两重重要启示。第一,文化借用能变成创造而非掠夺,前提是尊重来源并进行有深度的再语境化。路易威登、伊夫·圣·罗兰这些品牌之所以能借用并持续被接受,不只是拿来拼贴图样,更是在工艺、讲述和产业上做了延展。第二,任何符号的全球流通都会经历“去语境—再编码—制度化”的过程,理解这三个环节比喊口号式的文化自信更有用。

说到实操,我想给现在想借鉴“非本土元素”的设计师和内容人几个可落地的做法。先去做功课:了解那个图样在原文化里的含义,弄清楚它是否带有宗教或身份标识,避免简单的符号挪用。其次去现场或和工匠合作,把纹样的制作工艺和背后故事讲清楚,把“谁做的”“为什么这样做”作为产品的一部分。再者在视觉上做减法:把复杂的叙事化为可重复的装饰符号,但保留原作中最关键的线索,以此建立审美与尊重之间的桥梁。我身边有个朋友曾经做过一次与苗族刺绣工匠的联合款,效果比单纯“借图”要好得多,因为顾客买的不只是图样,而是工艺的真实和叙事的诚意。

最后,我不得不说,洛可可给我们的不仅是历史课本上的漂亮图样,而是一个明确的提醒:真正有生命力的风格,不是单向传播的复制品,而是在新的社会语境中被重塑、被需求、被产业化的产物。说白了,文化影响力的核心不在于原物多么出名,而在于它被他者如何创造性地重新赋义。

我想听听你的故事:你有没有见过因为“借用文化元素”而成功打动人的设计,或者见过因为处理粗糙而引发争议的案例?说说你的观察和经历吧。

文章来源:芦熙霖(原文摘要与研究触发点)