张凯丽作为全国政协委员,她在2023年的两会上提出了关于关注留守儿童心理健康问题的提案。仅仅过了7个月,官媒就高调报道了她的提案成果,这体现了官方对民生问题的重视,也展示了政协委员参政议政的积极性和影响力。

官媒的报道可能包括以下几个方面:

1. 提案落实情况:报道将详细介绍张凯丽的提案是如何被采纳和落实的,包括相关部门采取的具体措施和取得的成效。

2. 留守儿童关爱行动:报道可能会介绍一些针对留守儿童心理健康的关爱行动,如心理辅导、教育支持等,以及这些行动对留守儿童产生的积极影响。

3. 社会反响:报道可能会介绍社会各界对张凯丽提案的响应和支持,以及这些提案对改善留守儿童心理健康状况的贡献。

4. 张凯丽的贡献:报道可能会强调张凯丽作为政协委员在关注和推动解决留守儿童心理健康问题方面的贡献,以及她对民生问题的关注和努力。

总之,官媒的高调报道反映了官方对民生问题的重视,也展示了政协委员参政议政的积极性和影响力,有助于推动解决留守儿童心理健康问题,促进社会和谐稳定。

相关内容:

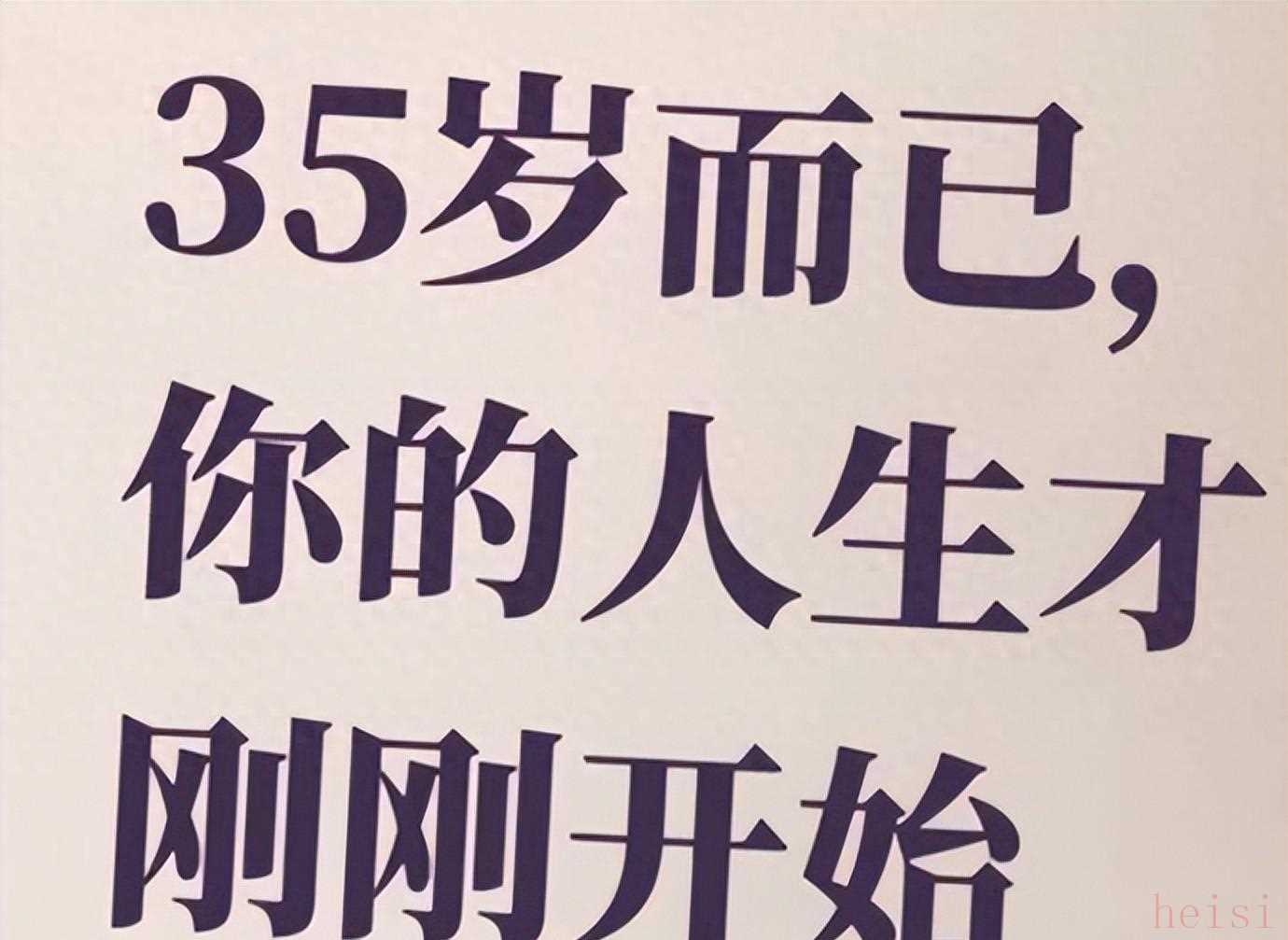

2026年国家公务员考试把报考年龄上限从35岁放宽到38岁,研究生类的年龄限制也相应往后推了三年。这个公告一公布,很多人立刻感到实打实的变化——不是空话,是能在生活里看见的钱袋子、家庭安排、职业安全感的改变。

后面发生的事,其实是慢慢堆出来的。把这件事推上风口的那个节点,和去年两会有直接关系。2025年两会上,一位全国政协委员在发言时把“三十多岁被卡在职场门口”这件事说了出来,她讲得很明白:三十多岁不是应该被打上“可替代”的标签,35岁不能成为就业路上的拦路虎。那一段话被转载很多次,不是那种空喊口号的热闹,而是戳中了很多人的切身感受,舆论开始慢慢往有利于调整政策的方向流动。

她自己也不是凭空蹦出来的声量。前面几个月,她正好经历了一次不小的公关风波。某老年鞋品牌爆出质量问题,而她被人说成是代言人——问题是,她早就和那品牌解约了,企业擅自用她的形象做宣传。她出来澄清了,但公众的不满已经有了裂痕,信任不是一句话就能马上修补好的。与此同时,她女儿上综艺时的一些情绪表现也被放大,观众觉得女儿太依赖她的“光环”,有人就把这些拿来指责母女俩。那段时间,媒体和网络评论很不留情面,像夏天的蝉声,吵得人心烦。

舆论热度还在晃的时候,她并没有躲着不见人。9月3日那天首都有盛大的阅兵,她凌晨四点就起来准备,化妆、换衣服,把现场的画面发到社交平台上。战机从头顶飞过的那一刻,她发的短视频里眼圈湿了。她写得很直白,说自己十年前也来过那样的纪念活动,那会儿情绪也很激动。那条视频被媒体放大,成了她形象转向的一个拐点:公众看到的,不再是代言合约的纠葛,也不是综艺里的片段,而是一个对国家有真情实感的人。慢慢地,讨论的语气换了。

往前看,她的路并不是一条直线。小时候当短道速滑运动员,十六岁那年穿上军装当过博物馆的解说员。那时期的生活看起来挺稳,像条既定的轨道,但她心里有别的想法,不想一直走那条线。于是她放弃了“铁饭碗”,报考吉林艺术学院学戏剧和表演。1990年,她在一部电视剧里演了角色,被观众称作“国民媳妇”——那种被很多家庭熟悉的感觉。之后她演过各个年纪的角色,从少女到当妈,再到演奶奶,她的表演多了一种生活里的质感。

她的演艺路子不是靠耍噱头取宠,更多是把生活经验搬到角色里去演。可即便这样,成名也会带来放大镜。代言合同的事情和女儿上综艺被指责这两件事凑在一起,就把她推到了风口浪尖,短时间里形象被翻转。面对这样的局面,她没有一味抱怨媒体,也没有躲进沉默里,她选择把更重要的话题放到台面上——中年人的就业困境并不是个别人的事,而是体制和社会分配里的问题。

在两会的发言里,她没用激烈的语言,也不搞煽情。她把现实摆出来:很多三十多岁的人,肩上有房贷、有孩子、有老人,既是家庭的顶梁柱,又常被用“潜在成本”来衡量。她的表达直白,不拐弯,很多听众觉得像是把心里的话给说出来了。媒体引用那段话,网络跟着讨论,慢慢形成了推动政策调整的舆论基础。

政策一出来,大家最先算的是账。把报考年龄往后推三年,对很多家庭和个人来说,不只是一次考试的机会多了。对刚到事业和家庭压力交织的这代人,这三年可能意味着能再努力一次去考公务员,可能意味着可以把孩子学费、父母医药费、房贷的安排再做一下,生活的节奏被暂时拉长,选择的余地更多。有人在评论区说,这改变来得正好;也有人提醒说,真正要解决问题,还需要更多制度配套,比如更公平的职场用人机制、对中年职场再培训的支持等。话题没那么简单,大家的声音也分成几拨。

她在事后发的那条感慨很低调,只说对政策感到高兴,认为这是政府体恤,也是许多人努力的结果。没有把这事讲成她一个人的功劳,语气平实,像是把这件事还给每个为了生活奔波的人。媒体报道常常把事情简化成几条热词,但如果把时间线拉长,能看到每个节点的细节:代言合同结束却被擅自使用、女儿在综艺上的片段被放大、她深夜发的阅兵视频、两会那句触动人心的话,再到政策落地,每一步都有参与者、有影响,也有后果。

从运动员到博物馆解说,从戏剧学院到电视剧舞台,从演员到政协委员,她的身份在变,少了戏剧性,多了日常的重量。有人把她说成“跨界”,也有人怀疑名人发声的动机,但一连串事情交织在一起,最终把一个长期存在的制度问题推到了公共议程上。政策真正能带来的影响,是要在接下来几年里一点点显现的,不是短时间就能全部看清的东西。

社交平台上那条庆祝政策的留言下,评论仍在流动。她翻看着,简单回了一个笑脸。