“萨德入韩”是中国社会在2016年至2017年间经历的一场情绪激烈、影响广泛的公共事件。如今很少再成为公众讨论的焦点,其原因复杂且多维,主要可以归纳为以下几点:

1. "事件热度自然消退与注意力转移:"

"时间距离:" 2016年至今已过去多年,随着时间推移,新鲜感降低,公众注意力被新的国内外热点事件(如COVID-19疫情、中美关系变化、国内经济发展与社会议题等)所吸引。

"“钝化效应”:" 长期的高度紧张和情绪宣泄后,人们可能会产生心理上的“钝化”或“疲劳”,不再像初期那样对此类议题投入大量精力。

2. "外交与政治层面的变化:"

"朝鲜核问题:" 朝鲜在2018年至2019年期间曾进行多次核试验和导弹试射,一度引发国际社会(包括中国)的担忧,也使得朝鲜半岛局势再次紧张。虽然随后有所缓和,但这期间的中朝关系、中美关系等变化,使得整个问题的复杂性和焦点有所转移。

"中美关系的主导性:" 近年来,中美关系成为影响国际格局的最主要双边关系之一,其广度和深度远远超出了单一的美韩军事合作问题。这使得公众和官方的关注的重心有所偏移。

"中国自身的重心:"

相关内容:

本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述文章结尾

2017年初,首尔清溪川畔,一位老人举着手写的纸牌站在人群里,风很大,他的外套被吹得鼓鼓的。

纸牌上写着:“我不是美国的前哨。”没人注意他,记者拍下这张照片时,他正在低头整理口罩。

谁也没想到,这张照片几年后在中国某档案馆的资料盒里被重新翻出,成了研究“萨德入韩”事件的一个开场白。

那事儿已经过去8年了。

现在要提起,很多年轻人可能只记得“限韩令”这个词,或者偶尔听说乐天超市被查封、韩剧在电视上突然消失。

但当年,那可是一件让整个东亚都神经紧绷的事。

说起来,这事还得往前倒两年。2014年,美国就开始和韩国谈“萨德”的事儿了。

那会儿美方态度很明确:部署,就是为了加强反导防御网,防的是朝鲜的核导弹。

可韩国政府始终没点头。

不是他们不怕朝鲜,而是这事儿一旦真搞起来,牵扯太大。

中方早就明确表态,反对。

俄罗斯那边也不高兴。

韩国其实心里也清楚,这可不是简单的“防御”问题。

可到了2016年,情况突然就变了。

那年1月6号,朝鲜进行了第四次核试验。

爆炸当量相当于2万至3万吨TNT,震源深度约为0.7公里,整个东北亚都震了。

韩国国内一片哗然,保守派媒体开始大肆渲染“生存危机”,朴槿惠政府的支持率一度回升。

可紧接着,崔顺实干政案曝光,朴槿惠的政治基础几乎在一夜之间坍塌。

街头每天都有抗议,新闻台24小时滚动播放“总统是否下台”的讨论。

就这样,在内外交困的压力下,2016年7月8号,韩美正式宣布将在韩国庆尚北道星州郡部署“萨德”系统。

这下子,风暴来了。

中方的反应很快也很直接。

外交部发言人连续几天对外表态,强调“严重关切”和“坚决反对”。

国家层面没有明确号召抵制韩货,但民间情绪已经燎原。

那时候,韩国品牌的商场门可罗雀,韩星代言的广告被连夜撤下,乐天集团在中国的门店频频遭查。

有人说那是“民族主义情绪高涨”,但更准确的说法是:人们觉得被冒犯了。

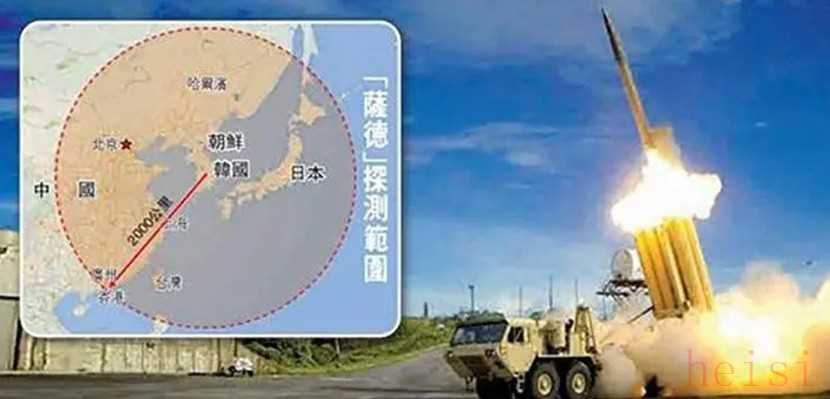

因为“萨德”系统的雷达不是对着朝鲜的,而是对着中国的。AN/TPY-2雷达探测距离超过2000公里,北京、上海、郑州、武汉,几乎中国东半部的军事部署都在它的探测范围内。

这事儿在军事圈里争论得更凶。

一位当时在总装系统工作的工程师回忆说:“‘萨德’最大的问题不是拦截力,而是它的眼睛太亮了。”那时候,中国还没完全建成自己的远程反导系统,信息安全压力非常大。

不过,也正是在这个背景下,一些关键技术突然取得了突破。

比如唐晓斌,她那时候已经是中国电磁对抗领域的领军人物,很少接受采访。

她最早是做天线设计的,后来调到南京某研究所专攻电磁兼容。

这门学问听起来冷门,其实决定了现代战争中预警机、雷达、导弹系统能不能“听清楚”“说得出”“看得见”。

1999年,她被调进王小谟的团队,参与预警机的研制。

她发现原有的电磁兼容思路根本不适用于多功能并行运行的现代机载系统。

她提出一种全新的协调法,把所有电磁能量分为“使能”和“消能”两类,再进行动态分配。

这个理论,后来被称为“唐氏协调法”。

而在“萨德”部署之后,有一次内部技术讨论会上,有人问:“我们有没有办法对付它?”她当时只说了一句话:“干扰不了,算我输。”

这不是客套。

她知道中国那几年在电子干扰、天基预警和导弹突防技术上投入有多大。

尤其是东风-17、东风-26,采用的“钱学森弹道”让导弹在大气层边缘滑翔,飞行路径高度不稳定,雷达很难锁定。

到今天为止,还没有哪国能在实战中有效拦截这类导弹。

所以后来“萨德”部署完了,但它像被锁在笼子里的狮子。

雷达开着,侦测数据源源不断传回美国夏威夷情报中心,可解放军的行动反而越来越灵活。

几年之后,中方在电磁对抗和信息封控上取得的进展,已经彻底改变了战场态势。

再回头看那位韩国老人,他的担忧并不是孤例。

韩国国内其实也有很多反对声音。

特别是星州郡的居民,他们原本以为自己生活在偏远山区,离国际政治很远。

结果“萨德”基地一建,周围成了美国部队的警戒区,连农田都不让靠近。

晚上雷达开机,村民说“耳朵嗡嗡响,像有苍蝇钻进脑子里”。

首尔大学一位国际关系教授当年接受采访时说:“这不是防御,这是战略性的占领。”这句话没登在报纸上,但在学界小范围流传了很久。

到了2020年以后,“萨德”在公众舆论中几乎消失了。

韩中关系虽未恢复如初,但也逐步稳定。

韩国新政府开始强调“战略自主”,中方则继续推进自己的防御体系建设。

这场看似激烈的对抗,最后变成了一种无声的角力。

2021年,唐晓斌在一次闭门论坛上做了技术演讲。

讲完,有人问她现在怎么看“萨德”。

她沉默了一下,只说了句:“它还在那儿,但没人在看了。”

参考资料:

刘冲,《美国酝酿在韩部署“萨德”系统问题辨析》,《现代国际关系》,2015年第5期

李沁妤,《“萨德”导弹系统部署韩国的地缘政治学解读》,《当代韩国》,2016年第4期

操秀英,《唐晓斌:将预警机电磁利用率提升50%》,《科技日报》,2019年7月5日第003版

韩国国会安保委员会听证会记录,2016年8月

韩联社,《星州郡居民反对“萨德”部署抗议纪实》,2016年7月-2017年3月合集