这听起来是一个很有趣的现象!确实,在日本市场,有一些冲锋衣品牌以其卓越的产品性能和口碑,在户外爱好者中占据重要地位,即使它们的广告投入相对较少。

以下是一些可能的原因和符合描述的日本冲锋衣品牌:

"为什么日本品牌可能广告少但产品强?"

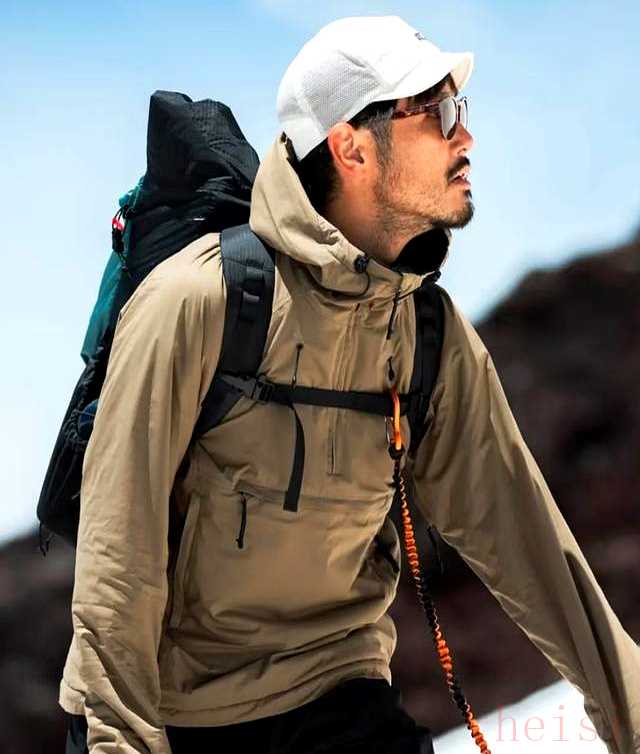

1. "口碑驱动 (Word-of-Mouth Driven):" 在日本户外圈,尤其是攀登、登山等小众但专业化的领域,产品性能和可靠性至关重要。一旦一款产品被证明是它会通过爱好者之间的口碑迅速传播,形成稳定的用户群体。

2. "专注核心用户群 (Focus on Core User Group):" 这些品牌可能更专注于特定的户外活动(如登山、徒步)和核心用户(如登山家、专业户外玩家),而不是追求大众市场。他们相信产品本身的实力就能说话。

3. "注重研发与品质 (Emphasis on R&D and Quality):" 日本品牌通常在材料科学、服装工程、功能性技术上投入大量研发,力求在产品细节和性能上做到极致。这种对品质的执着是建立信任的基础。

4. "渠道建设 (Channel Development):" 他们可能更依赖与专业的户外店、登山店建立紧密的合作关系,通过这些专业渠道直接触达目标消费者,而不是铺天盖地的广告。

5. "本土市场优先 (Prioritizing Domestic Market):" 有些日本品牌可能首先服务好本土市场

相关内容:

一件始祖鸟能买四件日本冲锋衣,实测防水指数一样,钱却全花在logo上。

去年双十一,同事把购物车里的BetaLT删掉,换成四件没听过的日版外套,总花费还少两百。

整个冬天过去,他进山五次,城市通勤一百多天,袖口都没磨起球。

有人笑他穿杂牌,他直接把水杯泼自己身上,水珠顺着布料滚下去,里层干得像刚熨过。

那一刻办公室安静得能听见键盘声。

很多人以为冲锋衣只有欧美档,其实日本品牌早在面料和版型上做了更适合亚洲人的升级。

只是他们不打广告,国内柜台也少,信息被大牌营销盖住了。

今天把四款低调却硬气的日本冲锋衣拆开讲,看完再去商场,至少能省下一半预算,还能穿得比网红更舒服。

Mont-bell被户外圈叫日版始祖鸟,用的同样是GORE-TEX三层面料,整衣重量却比BetaLT轻一百多克。

差距来自剪裁,肩线收窄,袖长缩短,胸腰比例按亚洲人数据打版,套中间层不臃肿。

实测在持续里走三小时,内层抓绒没有渗水,水柱冲拉链也扛得住。

官方标价两千出头,电商活动期一千五能拿下,相当于始祖鸟三分之一。

省下的钱足够再添一件羽绒中层,冬季长线徒步直接齐活。

山之道更冷门,国内见过实物的人不多,却常被明星当私服。

梁朝伟穿它去北海道滑雪被拍到,王一博机场图也套过同款。

衣服看起来像普通夹克,重量不到一百克,揉起来比毛巾还小。

面料是Pertex Shield,防风值达到行业上限,还能机洗不跑膜。

城市通勤、单车、滑板、露营都够用,价格一千左右,穿两年不喜欢直接送人都不会心疼。

NANGA把户外和日常之间的缝隙填平了。

AURORA-TEX软壳手感像棉质风衣,透气指数高于普通硬壳,爬山不闷,地铁里也不塑料感。

口袋立体剪裁,手机放进去坐下不顶胯,钥匙、证件、耳机分仓收纳,出门不用背包。

配色低调,袖口只有一个小织标,上班穿也不突兀。

定价两千左右,比同性能欧美品牌便宜近一半,适合想一件走天下的人。

美津浓的冲锋衣被运动鞋光环遮住,其实性价比最狠。

三合一结构,外壳防风防水,内胆摇粒绒可拆卸,单穿、合穿自由切换。

科技叫Uniblock,听起来玄,实测就是大风天不冷,小雨天不湿。

最便宜的款三百多就能买到,学生党、打工人零压力入手。

穿一年坏了直接扔,再去买新的也比大牌维修费便宜。

很多人迷信贵等于好,其实户外装备的核心是参数和匹配度。

大牌溢价里,广告费、明星代言、门店装修占比超过一半。

日版冲锋衣把预算砸在面料和做工,营销几乎为零,所以信息不透明。

只要认准官方渠道,吊牌上防水指数、透气指数写得清清楚楚,根本不怕被坑。

实在不放心,买回家里用花洒冲十分钟,里层放一张纸巾,湿没湿一眼见分晓。

冲锋衣不是奢侈品,是工具。

工具趁手比面子重要。

省下的钱可以用来升级鞋子、背包,甚至直接多走一条长线。

见过太多人穿几万元装备拍拍照就进衣柜,也见过穿三百块外套把雪山翻遍的老炮。

真正的老玩家看参数、看剪裁、看售后,不看logo。

把预算花在体验上,比花在广告上值太多。

下次打开购物软件,先把搜索词换成日本冲锋衣,把价格从低到高排序,再按销量看评价。

别急着下单,把防水、透气、重量三个数字写在纸上,对比完再点结算。

十分钟功课,最少省一千块。

省下来的钱,加一箱油,开到山脚,那才是衣服真正的用途。