这个说法很有趣,也确实点出了 BIG JOHN 在日本牛仔文化中的特殊地位和影响力。我们可以从几个方面来理解为什么这么说:

1. "历史悠久与开创性:" BIG JOHN (BJ) 是由美国人 John O'Donnell 于 1937 年在美国创立的品牌。虽然起源在美国,但它很早就开始在日本销售,并且是较早进入日本市场的西方牛仔裤品牌之一。在 1960、70 年代,牛仔裤刚在日本普及的时期,BIG JOHN 就已经以其独特的设计(如高腰、松身、独特的口袋设计等)和相对亲民的价格,成为了许多年轻人,特别是工薪族和街头青年的时尚选择。它见证了日本牛仔裤文化从模仿到逐渐形成本土特色的早期阶段。

2. "标志性设计与风格象征:" BIG JOHN 的某些经典款式,特别是像 ""Blue Jean" (BJ-1)" 这样的产品,以其"宽松直筒的版型、醒目的红色 Logo 和高腰设计",成为了特定年代日本街头风格的代表符号。这种风格影响了后续很多日本本土品牌的创作,也塑造了一代人的审美记忆。它不仅仅是一件衣服,更代表了一种轻松、自由、略带叛逆的亚文化态度。

3. "文化印记与怀旧价值:" 对于经历过 70、80 年代日本社会和经济高速发展的人来说,BIG JOHN 是一个深刻的品牌印记。它陪伴了一代人成长,承载了青春记忆和

相关内容:

一条日本牛仔裤,让全球买家甘愿排队三年,只为拿到一条14盎司赤耳布。

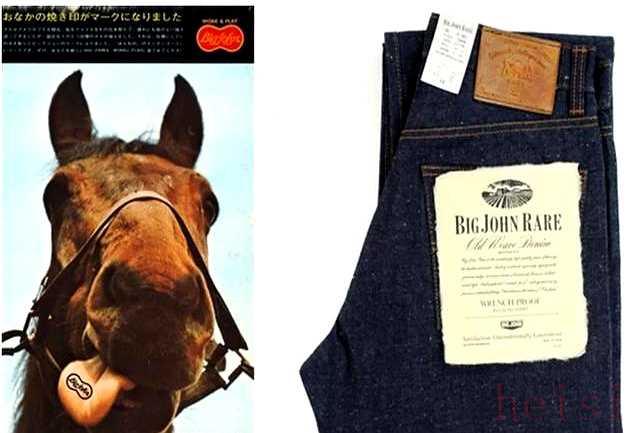

尾崎幸太郎1940年开裁缝铺,专做学生制服。

1965年他拿到美国坎顿纺织厂的丹宁布,做出日本第一条本土牛仔裤。

当时日本人不会养牛仔,他直接把布先洗一遍再裁,缩水掉色一次解决。

这款被叫成坎顿的裤子,当年卖到脱销,商店门口通宵排队。

1967年他用美国康恩布做出M1002原型,裤脚还没锁边就被抢光。

两年后他推出彩色喇叭裤M4002,公路跑者系列成了暴走族制服。

东京原宿街头,引擎声和裤脚摩擦声混在一起,成了那一代人的背景音。

1972年尾崎决定不再靠美国布。

他拉着仓敷纺织一起折腾,第八次试验终于织出KD-8丹宁。

1973年M系列上架,标签第一次印上日本制,店员补货补到手软。

1980年他搞出竹节纱,布面凸起的横纹后来成了复古标配。

同一时期,他推出世界工匠支线,口袋用双针加固,工地工人穿三年都不破。

1990年代日本经济掉头向下。

尾崎把产量压到极限,只做稀有大师系列,每条手工编号,全国限量三百条。

二手店价格当年就翻三倍,黄牛靠这个赚到第一桶金。

1995年他干脆关掉出口部,专心守本土,结果错过海外潮牌爆发期。

同期其他日本牛仔攻城略地,BIG JOHN的名字反而在欧美销声匿迹。

沉寂十五年后,2009年巴黎日本博览会给他一张小展位。

老粉丝拖着行李箱赶来,三天展期订单直接排到来年。

2010年品牌七十周年,他把1967年M1002原样复刻,赤耳布换回古董梭织机。

电商上架当天,服务器被挤爆,IT部门临时加四台云主机才稳住。

2022年他们拿出野鸭系列,把芦苇纤维塞进丹宁,含量6%就能省下一桶化学染料。

这条裤子拿下日本环保纺织大奖,仓敷市小岛地区顺势做成可持续研发基地。

现在品牌分三条线:RARE保留1960年直筒,EXTRA拿到全球有机认证,弹力系列能让深蹲不卡裆。

一条裤子穿越七十年,靠的不是故事,是每次都提前半步。

先洗工艺解决缩水,国产布料打破依赖,竹节纱创造复古,芦苇纤维回应地球。

尾崎幸太郎2015年去世,公司墙上仍挂着他手写的小纸板:把问题变成裤子。

下次再看到排队买牛仔,别急着说跟风,可能又是BIG JOHN放出新招。