巴黎巴塞尔艺术展(Paris Art Basel)盛大举行,Miu Miu邀请了英国艺术家Helen Marten联手意大利戏剧及歌剧导演Fabio Cherstich在巴黎耶纳宫(Palais d’Iéna)呈献展演《30 Blizzards.》。Helen Marten更是首次涉足表演领域,以雕塑、影像、语言与身体构筑一场流动的叙事。展演以30个角色组成的象徵体系为基础,反映个体与集体、秩序与混乱之间的共鸣,并通过此项艺术再次推动Miuccia Prada对女性的关注,籍此诠释她对时尚和文化的核心理念。

《Madame Figaro Hong Kong》更有幸邀请到本次企划的两位灵魂人物,艺术家Helen Marten和舞台导演Fabio Cherstich进行独家访问,深入了解他们之间的合作。

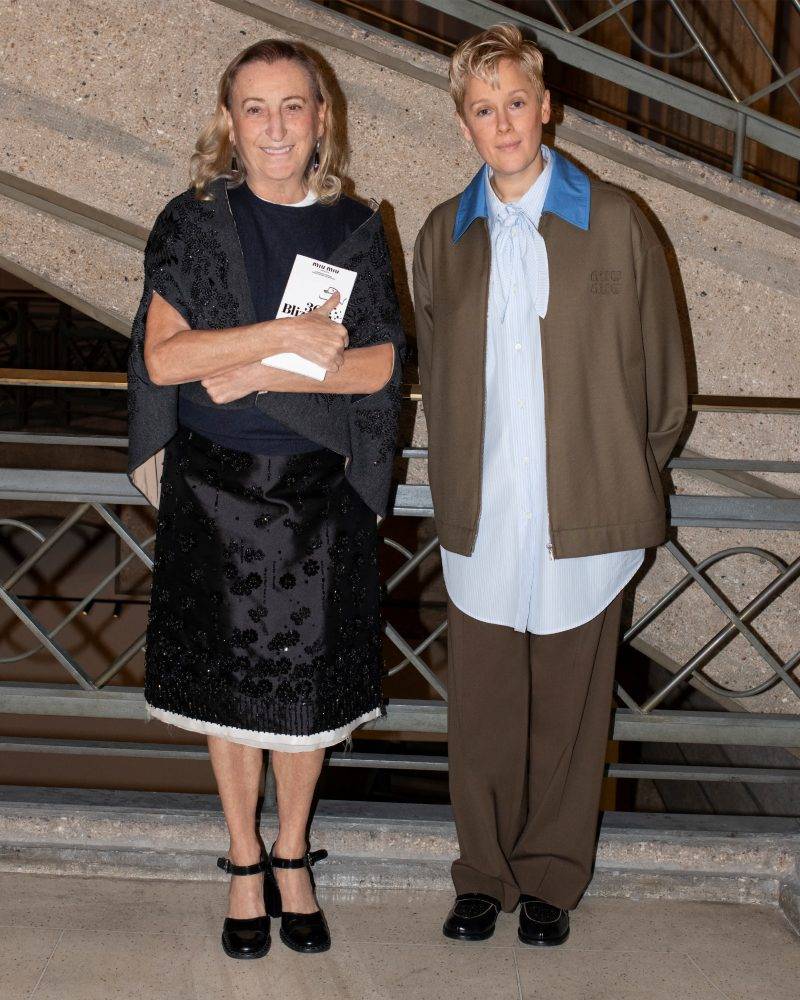

Miuccia Prada女士、英国艺术家Helen Marten(图片来源:Miu Miu)

访问英国艺术家Helen Marten

MF:这是你首次进入现场表演的领域,这次的创作契机是怎样开始的?

Helen Marten:这个计划的起点其实很突然。当时我接到Fondazione Prada策展人的电话,我之前曾和她合作过。她对我说:「有个项目,你必须参与,但唯一的条件是它要包含某种表演性。」这让我既紧张又兴奋,因为我从没真正做过表演。

我熟悉耶纳宫这个空间,也看过那里过去一些展演的影像,所以我开始思考如何将我熟悉的语言——建筑、雕塑、文字——重新组合成一种新的资讯星座(a new constellation of information),让观众在这一周内能被吸引并沉浸其中。

英国艺术家Helen Marten(图片来源:Miu Miu)

我一如既往地从「写作」开始。首先为30个角色构想剧本,画出一张表格——你现在在现场墙上也能看到。这个灵感来自James Joyce写《 Ulysses》时画的图表:他用来记录角色的温度、时间、地点,甚至给他们对应的身体器官:心脏、肝脏、肺。这种方式让我能用清晰的结构去包容大量的象徵、人物与动作。

接着我观察到耶纳宫的线性结构:它天然暗示了一种旅程:从一端到另一端的行走。你移动、你思考、然后你必须回返。这本身就是生命的隐喻。

于是我开始撰写5段独白,对应5支影片:母亲、孩子、情人、病人与寡妇。再与剧场与歌剧导演Fabio Cherstich一起构思场景、舞台与动作。故事的时间轴从午夜开始,穿越整个白天,再回到夜晚,像是一个完整的生命循环。

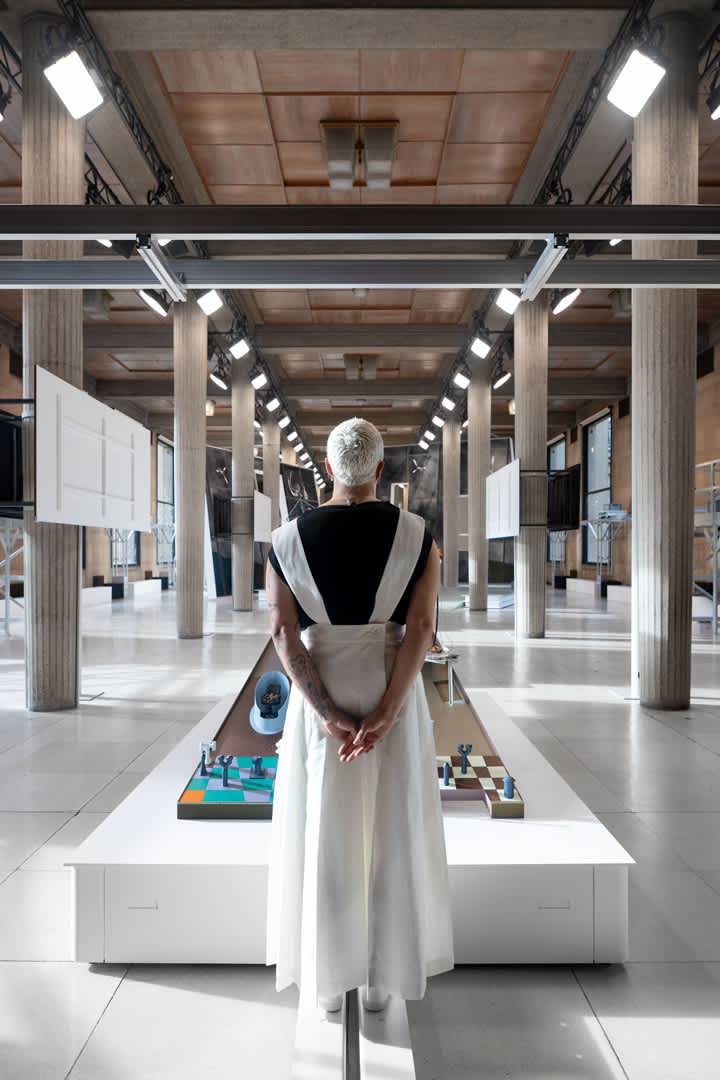

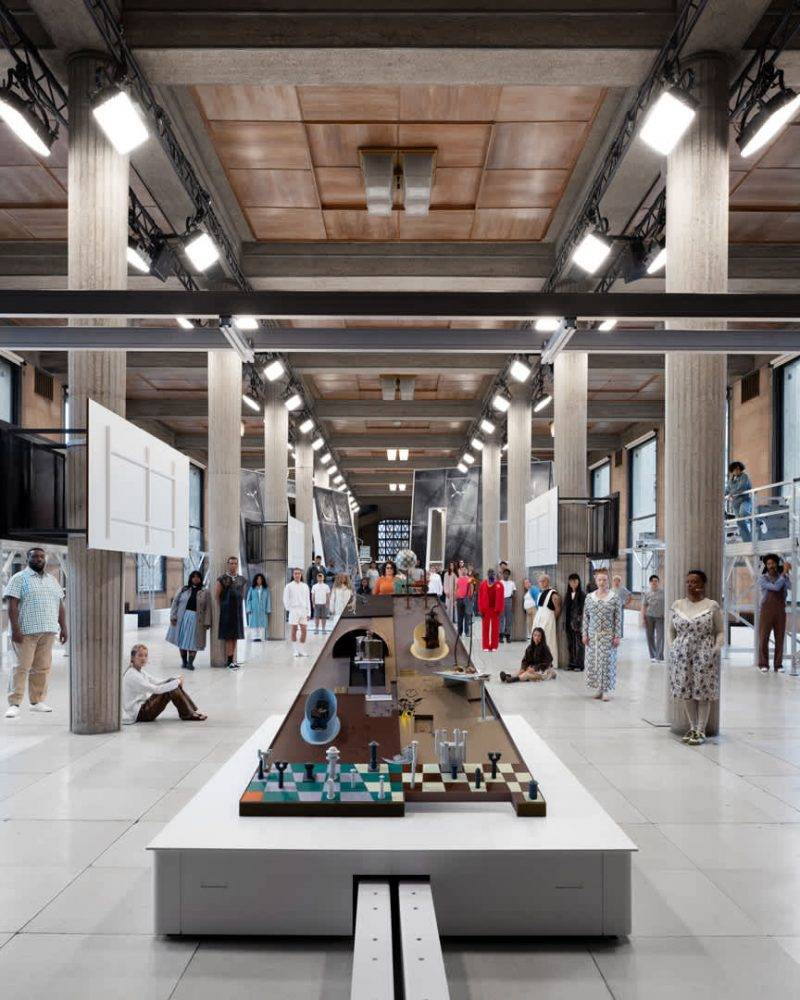

(图片来源:Miu Miu)

MF:你提到与Fabio Cherstich的合作,他在其中扮演什么样的角色?

Helen Marten:Fabio的背景是歌剧与剧场,他对「场面」和「节奏」有极强的感知。他帮我将文字的节奏具象化,比如人物的肢体该如何呼应声音,或者雕塑与人之间的空间距离该如何构成叙事。

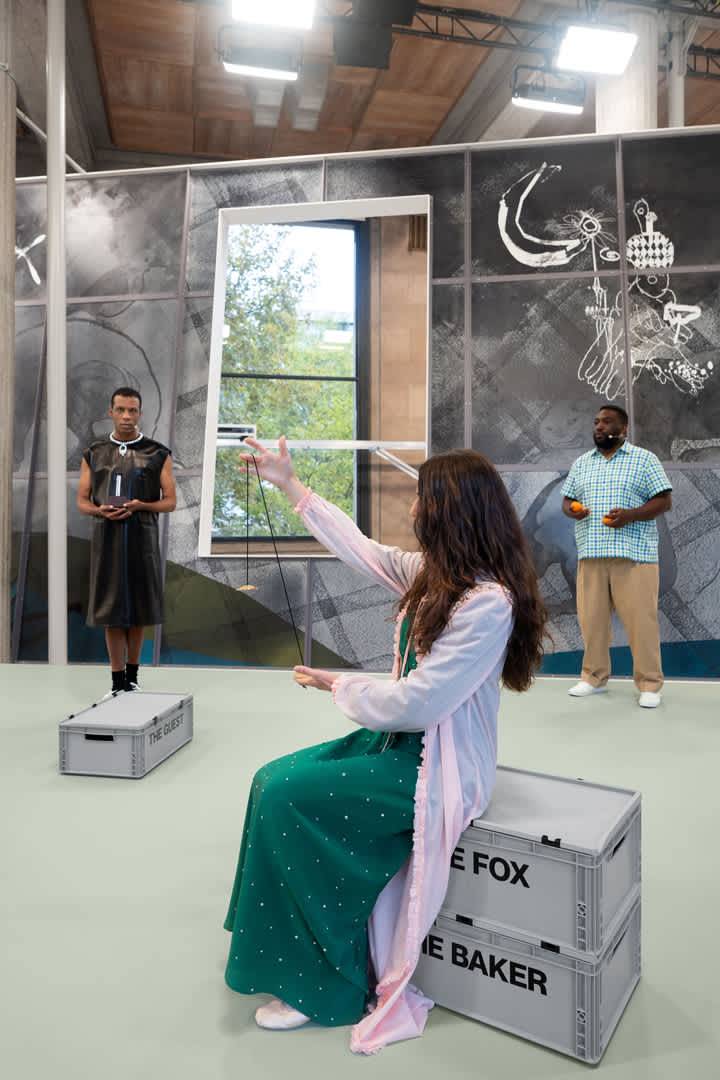

我们一起讨论动作与布景如何生成象徵的语言。每个角色都有一个属于自己的道具或工具,象徵他们的性格与情感节奏。这些道具就像延伸的语句,让观众能「阅读」角色,而不只是观看他们。

(图片来源:Miu Miu)

MF:语言、声音与身体在你的作品中一直相互交织。对你来说,它们各自代表什么?

Helen Marten:语言一直是我创作的核心。即使在做雕塑或绘画时,我也会思考「语言化的动作」,每一个形状、颜色或材质都像一个词语,有其理由与语法。它们不只是说故事的结构,也有自主性,可以诱惑、干扰、传递危险或快乐。

在《30 Blizzards.》中,语言变成节奏与声音的延伸,像情感的温度计。有些角色以清亮的声音说出「雪」的诗句,这让我想到雪的隐喻,当世界被白雪覆盖时,它成为一张全新的纸页,一切可以重新开始。那是极度柔软又脆弱的瞬间。

(图片来源:Miu Miu)

MF:「30 Blizzards.」这个名称充满隐喻,你如何解释它?

Helen Marten:我希望标题本身也能成为一种图像,一个视觉符号。数字「30」在命理学中象徵圆满与循环,也暗示无限的概念。而「Blizzards.」既代表能量的爆发,也代表覆盖与重生。我很喜欢这个词里的「zz」声,那是一种电击的颤动感,像语言本身的节奏。暴风雪既是破坏的力量,也是一种重新编排的节奏。它的秩序是混乱中的秩序。

MF:Miu Miu长期关注女性视角与文化对话。这次合作对你而言如何呼应这个主题?

Helen Marten:我认为女性议题不只是性别的二元对立,而是一种更广义的人类能动性(Human Agency)。我希望展演呈现多样的身体与能量类型——不同性别、年龄、种族与身体结构。这也是我欣赏Miu Miu的地方,他们真正拥抱「开放性」作为创作的核心。这不只是模糊性,而是一种自由,一种允许不同声音共存的结构。

MF:你希望观众在这场展演中带走什么样的感受?

Helen Marten:昨晚我看到有观众落泪,让我非常感动。那是一种罕见的集体静默,不是出于哀伤,而是出于好奇与共鸣。我们很少经历一群人同时专注、静止、被吸引的时刻。那是一种节奏的共享,就像夜店中舞动的身体,但又能瞬间进入极度的安静与温柔。观众其实也是表演的一部分,他们的呼吸、彼此之间的距离、对声音的感知,都成为了剧本的延伸。

我想这就是《30 Blizzards.》最动人的地方:暴风雪不只是角色,也是一种「我们」的象徵,众人共同进入、再离开,像生命的循环。

英国艺术家Helen Marten(图片来源:Miu Miu)

关于Helen Marten

Helen Marten,1985年生于英国Macclesfield,是艺术家及作家,作品涵盖雕塑、绘画、素描、影像与写作。她的创作常涉及语言、系统与经验,探索我们如何在世界中存在并重新解读周遭环境。Marten曾在全球举办多次个展,她的作品收藏于纽约现代艺术博物馆(MoMA)、伦敦泰特美术馆(Tate)、纽约古根汉美术馆、华盛顿赫希洪博物馆与雕塑园、阿姆斯特丹斯特德利克博物馆及斯德哥尔摩Moderna Museet等。

2020年,她的首部小说《The Boiled in Between》由Prototype出版。现正创作非虚构随笔集《Broken Villas》,以概念漂移与档案摄影作比喻。她的批评与理论文章集《Mud Physics》即将由Sternberg Press出版。Marten曾就读于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院及牛津大学。2016年,她获颁泰特特纳奖(Tate Turner Prize)及首届Hepworth雕塑奖,并于2011年获得 Prix Lafayette、2012年获LUMA奖。她曾参加第55、56届威尼斯双年展及第20届悉尼双年展,现居伦敦工作。

(图片来源:Miu Miu)

展览概念介绍 by Helen Marten

《30 Blizzards.》透过单一连续线索连结5个雕塑平台,引导观众以视觉方式沿空间进行体验。每个平台对应人生中的时间节点,从童年到老年,并作为「潜在女性经验」的物质舞台:童年、母亲角色、性、内在世界与失落。

View this post on Instagram

A post shared by Miu Miu (@miumiu)

每件雕塑配有对应CGI影片,影片剧本呈现短篇独白,讲述该时间轴角色的视角:如小孩与宠物鸟或想像朋友对话、母亲斥责女儿、丧偶者同时经历悲痛与欣喜等。影片依序播放,每段3-5分钟,空间中同时仅有一段影片播放,观众可沿着顺序观看完整故事。

(图片来源:Miu Miu)

连结各作品的线索自空间顶部延伸至底部,也可作为休憩观影座位。该线具有多重象徵:实体图形、隐喻街道或大道、从生命开始到结束的向量进程。中央扩展的「房屋模型」以简约住宅为元素,兼具剧场、影像道具与观众席功能,是指定表演者每日朗读文本及策展讲座的空间。

工业化运输轨道贯穿整个空间,缓慢运行,载有箱子、书籍、音响、服饰及广告物品,象徵持续网络化经济,但在上午12点与下午6点暂停,呼应人类意图。

(图片来源:Miu Miu)

关于「30 Blizzards.」命名

「30」:既指30位表演者,象徵无限循环与完整性,也暗示时间循环。「Blizzards」:比喻人类情感及互动的气象状态,同时作为富表现力的拟声词,暗示表演的狂热与动态。展览中生命场景暗示潜在戏剧性语言,房屋模型框架经验,随着人们改变,周遭建筑亦相互吸收与反映。物质、自然及宇宙世界透过多种连结呈现:平等、几何、规则、宏大、抽象、神秘。时间与变化的概念噪音始终存在,灵活多变。

(图片来源:Miu Miu)

《30 Blizzards.》强调女性声音的独特力量,透过语言、幽默、物质及图解,呈现个体力量与集体经验间的持续互动,如Hélène Cixous与Audre Lorde所述,女性透过书写、视觉及声音历程,重新掌握自身声音与身体。

(图片来源:Miu Miu)

表演概念

展览的30位表演者是《30 Blizzards.》的主角,每位表演者对应特定角色或象徵元素——天气、动物、劳作、家庭或天体情绪。每位角色可能拥有象徵其身份的小物件,存放于运输轨道上的标示容器中。轨道缓慢移动,使物件可取用而不需完全暂停(仅上午12点与下午6点停顿)。

表演者无固定位置或舞台装置,行动如鸟般自由——停留、重利用建筑元素、群聚或单独移动。他们的动作模仿天气,连续变化,简单动作即可形成可辨识的空间图形,例如手势、拥抱、眼神交流或拍手。动作逻辑类似时钟与直线的交错运行,犹如人体书写语言。

表演中或许有统一文字或音乐呼应(如铃声、鼓点),标示讲座开始与结束。表演者组成多元群体,以女性为主,强调持续运动、流动与空间互动的表现。

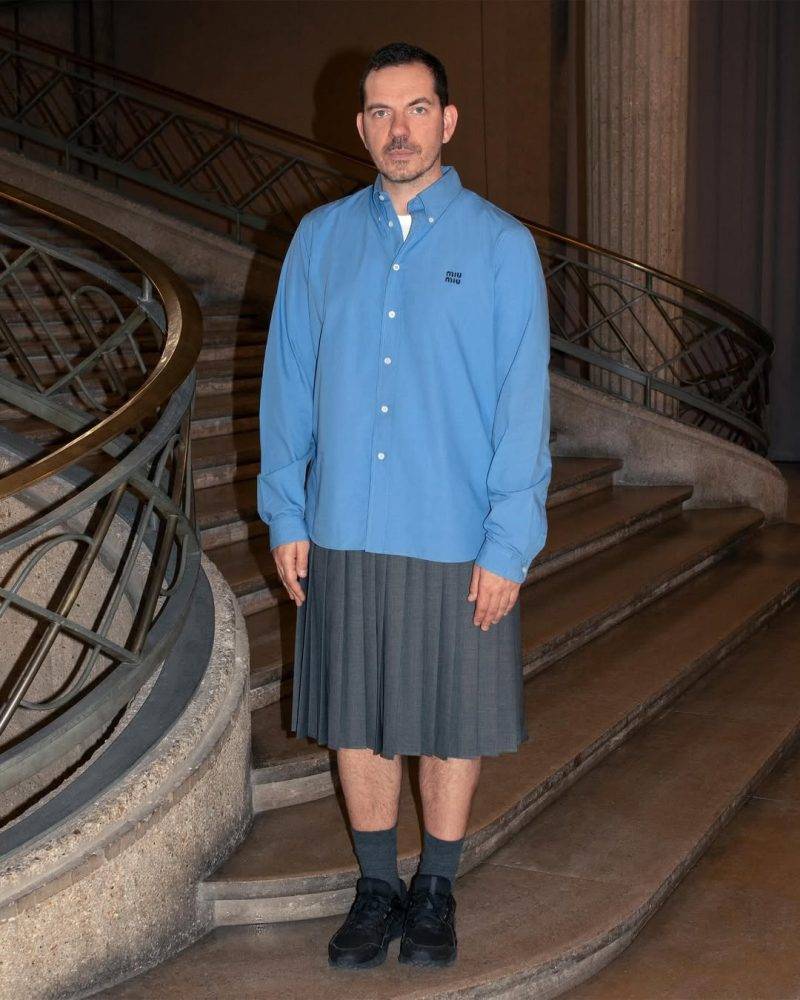

意大利戏剧及歌剧导演Fabio Cherstich(图片来源:Miu Miu)

访问《30 Blizzards.》舞台导演 Fabio Cherstich

MF:你是如何与Helen Marten开始这次合作的?

Fabio Cherstich:我认识Helen Marten的作品很多年,但以前从未有机会与她合作。我们在6月首次见面,彼此不认识,因此没有太多时间闲聊,而是直接投入工作。我们先在工作室进行了两天的工作坊,她向我介绍了整个项目,然后我们去巴黎看了场地。

对我来说,很明显我们不仅需要在编舞上工作,也需要在文字上投入。文字对Helen的作品非常重要,她是一位优秀的作家;而对我这个舞台导演而言,剧本和叙事同样关键。因此,我建议我们应该先完成剧本,将整个作品分成场景。她已经选择了5个影片呈现的形式,所以我们就决定了5个场景去讲述一个有30个角色的村庄故事。

当我提出应该处理音乐时,她也立刻同意,并建议与正在製作影片原声的作曲家 Beatrice Dillon合作。于是Beatrice加入了我们的工作坊,一起探索如何将文字转化为与影片音乐匹配的音乐。这是一个很有挑战性的项目:有30位表演者,每天表演8小时,从11点到7点,且对观众免费开放。

(图片来源:Miu Miu)

MF:如何保持整个项目的情感节奏?

Fabio Cherstich:首先,故事线非常重要,它帮助观众理解发生了什么以及谁在表达。其次,场景之间有对位和桥接,节奏变化丰富。例如,有无伴奏的a cappella片段,接着是音乐介入的编舞动作,再到视频展示,给观众休息的空间。 故事是通过不同媒介展开的—视频、表演、空间、装置、声音——但所有元素都服从同一条故事线。我们跟随一天的时间轴,从夜晚开始,结束于夜晚,形成一个圆环式结构。故事讲述的是村庄中一天的生活,可以发生奇妙甚至不现实的事件,让观众感受到自由和乌托邦般的体验。

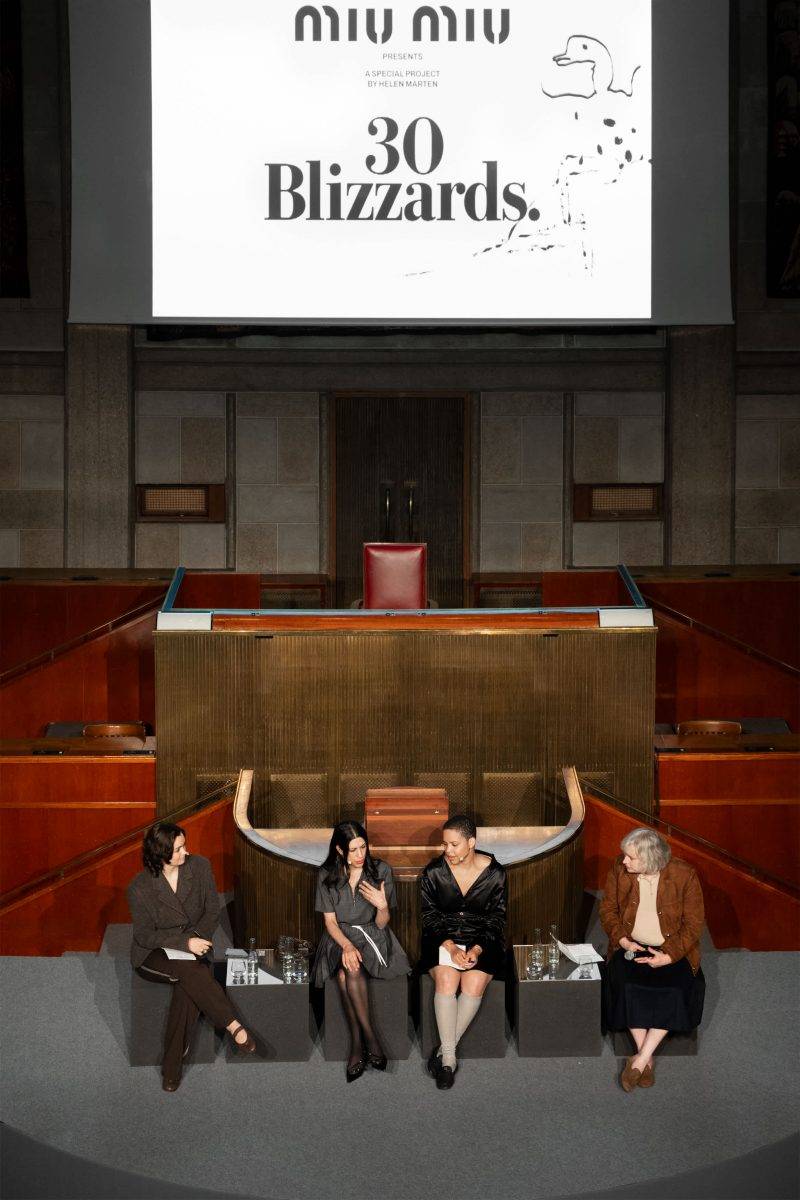

4位当代艺术界重要人物包括Stella Bottai、Cécile B. Evans、Goshka Macuga、Meriem Bennani也有出席《30 Blizzards.》展演开幕活动。(图片来源:Miu Miu)

MF:这个项目横跨剧院、装置等多种形式,你如何看待这些差异?

Fabio Cherstich:对我而言,无论是在剧院、品牌项目还是舞台剧上工作,核心都是如何呈现一个故事。我会确定想讲什么故事、如何讲,然后找到合适的人和元素来实现它。形式只是手段,故事才是核心。

(图片来源:Miu Miu)

探索跨领域故事的座谈会

作为展览延伸活动,Miu Miu举办了两场名为《Pleasure Image, Pleasure Text》的座谈会,邀请多位作家与学者共同探讨语言与影像的交融。对谈由英国作家 Juliet Jacques主持,并邀请了不同嘉宾,从不同视角深入讨论Helen Marten如何以多媒体、跨领域的方式呈现複杂的故事与情感。

Miu Miu呈献的《30 Blizzards.》展览

地址:巴黎耶纳宫 Palais d’Iéna

展览日期:即日至10月26日

立即前往Miu Miu官网了解更多