我们来深入探讨一下中国福建省莆田市这个现象级的地方经济奇迹。你提到的“年销1400亿”可能是一个概括性的说法,可能指的是某个时期或某个领域(如鞋服、鞋材、医疗器械等)的总产值或销售额的估计值,具体数字可能随时间和统计口径变化。但无论如何,莆田的“牛”之处确实非常显著,可以从以下几个方面来看:

"一、 从“假鞋之都”到“鞋业王国”的蜕变"

1. "起源与崛起:" 莆田,特别是其仙游县,最初以生产廉价仿冒国际知名品牌的运动鞋而闻名。这在早期确实给它贴上了“假鞋之都”的标签。然而,这背后是莆田鞋业工人的精湛技艺和极具竞争力的成本。

2. "“假”中有“真”的进步:" 随着时间推移和监管压力,莆田鞋业开始分化。一部分继续做仿冒,但另一部分则开始专注于原创设计和自主品牌生产。他们利用积累的制造工艺、设计能力和供应链优势,开发出具有自身特色的品牌。

3. "自主品牌大爆发:" 莆田涌现出大量本土鞋服品牌,如富贵鸟(虽然经历波折)、九牧王(专注于商务男鞋)、卡宾(时尚休闲男装)、富贵鸟(女装)、特步(虽然总部在晋江,但与莆田鞋业

相关内容:

在中国,莆田是一座充满争议的城市。

有人称它为“中国草根商业之城”,这里上演过无数惊心动魄的商业传奇。

也有人直指它是“全中国造假之都”,负面标签同样深刻。

这座面积42万平方米的小城,究竟藏着怎样的魅力?

相信许多人在听到假鞋也能注册商标的时候会感到惊讶,难道假鞋真能“转正”?

事实上,曾被贴上“假鞋之都”标签的莆田,正在全力打响一场证明自己的翻身仗,这场战役的背后,是庞大产业链与复杂利益的支撑。

在莆田安福电商城领域,全球耐克鞋市场中,每三双便有一双源便来自这里,由此可见这里在鞋业制造领域占据着多么举足轻重的地位。

作为举足轻重的鞋业生产地,所具备的产能在全球耐克鞋供应链里占据着至关重要的份额,对整个供应链的稳定与运转发挥着不可小觑的作用。

2020 年,中国大陆共生产 135 亿双鞋,其中 12.6 亿双来自莆田,这一数据直观展现了莆田在全国鞋业生产中的重要地位。

全市分布着 4200 家鞋业企业,这些企业不仅构成了当地鞋业的产业集群,直接养活了 50 万人口,成为支撑地方就业与民生的重要力量。

一双顶级纺织鞋的成本不超过三四百元,转手到了代购那里,价格就能飙升至几千元。

表面上看,莆田人似乎仅靠制鞋就能占据市场优势,可这座城市的“魔幻”之处远不止于此。

要理解莆田的商业逻辑,还是要先看它的地理位置。

莆田一半环山、一半靠海,地理环境相对闭塞,早年仅靠本地资源难以维持生计,因此外出谋生成为当地人的重要选择。数据显示,莆田常住人口289万,户籍人口却有329万,数十万人常年在外漂泊。

在外地缺乏家人与可靠朋友的支持,老乡便成了彼此最信任的依靠。

上世纪80年代,互联网尚未普及,拥有大哥大的人寥寥无几,信息传播速度极慢。

莆田人有着深厚的宗族观念,凡事讲究抱团,哪里出现发财机会,消息在老乡之间传播得异常迅速。

这种抱团精神,也为莆商在多个行业的崛起奠定了基础。

如今,莆商在多个行业的市场格局中占据重要地位。

中国国内民营医疗行业 85% 的市场份额由其掌控,木材行业近 70% 的份额、金银珠宝行业近 60% 的份额也出自莆商之手,就连油画出口领域,莆商贡献的份额也达到1/3。

除了医疗和制鞋,莆田还有四大特色产业:忠门的木材、北高的珠宝、仙游的加油站,以及常太的重庆鸡公煲,每个产业都形成了独特的产业集群。

据统计,莆田常年在外从事木材生意的人近20万,经营着8万多家企业。

许多忠门木材商早年都有做蒸笼的经历,他们从莆田出发,将生意拓展到全国,擅长将普通木材转化为高价值产品。

由北高人经营的黄金首饰门店,占据全国每年近6000亿零售份额的1/3,当地流传的“十个珠宝商,八个莆田人”的说法有点夸张,也正面印证了莆田在珠宝行业的地位。

此外,不少莆田人还涉足加油站领域。

全国共有5万多座民营加油站,莆田系占据近一半。

部分莆田加油站为吸引顾客,会在名称上做文章,比如使用“中原石化”“申国石化”等与“中国石化”相近的名称,导致司机远距离误认。

还有一个广为人知的“冷知识”,重庆鸡公煲既不是川菜,也不是重庆菜,是由福建莆田人张重庆发明,菜品名称便源于创始人的名字。

在莆田,每个行业的起步看似偶然,实则有着清晰的扩散逻辑。

只要有人在某个领域做出成绩,其沾亲带故的亲戚、邻居便会纷纷跟进,从一个村、一个镇开始,一人带动一家,一家带动一族,一族带动一村,最终缔造出一个个行业传奇。

因此,莆商素有“中国犹太人”“东方犹太人”之称,外界评价他们“手眼通天,日赚斗金”。

目前,莆商的商业版图已延伸至全球范围,世界各地总计有 200 多万莆商活跃其中。

在莆商群体中,150多万分布于海外,商业足迹已覆盖73个国家和地区,形成了广泛的国际商业网络。

另有约 90 万莆商深耕国内各大城市,单是这部分扎根国内的莆商,每年创造的产值就达到了约2万亿元,成为推动地方经济的重要力量。

对莆田人而言,即便在外或与外部打交道时出现失信、违法行为,在他们的认知里或许并非首要问题,但绝对不能得罪自己人,尤其是家族内部成员。

在莆田人的价值观体系中,家族伦理与地域认同感的重要性远超其他,是他们为人处世的核心准则。

相信很多人对这里的印象都是停留在“中国鞋都”的称号上,至于具体一年能生产多少双鞋还都不太清楚,根据数据来看这里一年能生产鞋的数量高达16亿双。

也就是说全国每十双鞋里,就有一双产自这里,由此可见光是在鞋业产能这里就在国内占据重要地位。

这个惊人数字背后,远不止“高仿鞋”这一个标签。

从顶尖制鞋工艺到完整的产业链,莆田藏着太多不为人知的故事。这座“魔性”城市的炼成,离不开其独特的产业发展路径。

莆田制鞋产业的转型其实早已有序推进。

如今的安福电商城,早已摆脱早年仅以仿品为主的旧貌,不少国产品牌选择在此设立代工厂。

这里不仅搭建起从鞋底到鞋面的完整供应链,甚至还能为小品牌提供设计与打样服务,产业形态更趋多元。

事实上,莆田并非只会“抄袭”,其制鞋功底扎实,只是早年在发展方向上走了弯路。

再看莆田鞋业的硬实力:2022年,当地鞋服企业数量达到4200家,不仅承载着50余万人的就业需求,鞋业规模产值更突破1207.4亿元。

一双鞋的生产流程十分复杂,至少要经过1000人之手,而莆田鞋凭借“好看又便宜”的突出优势,成功在市场中占据了一席之地。

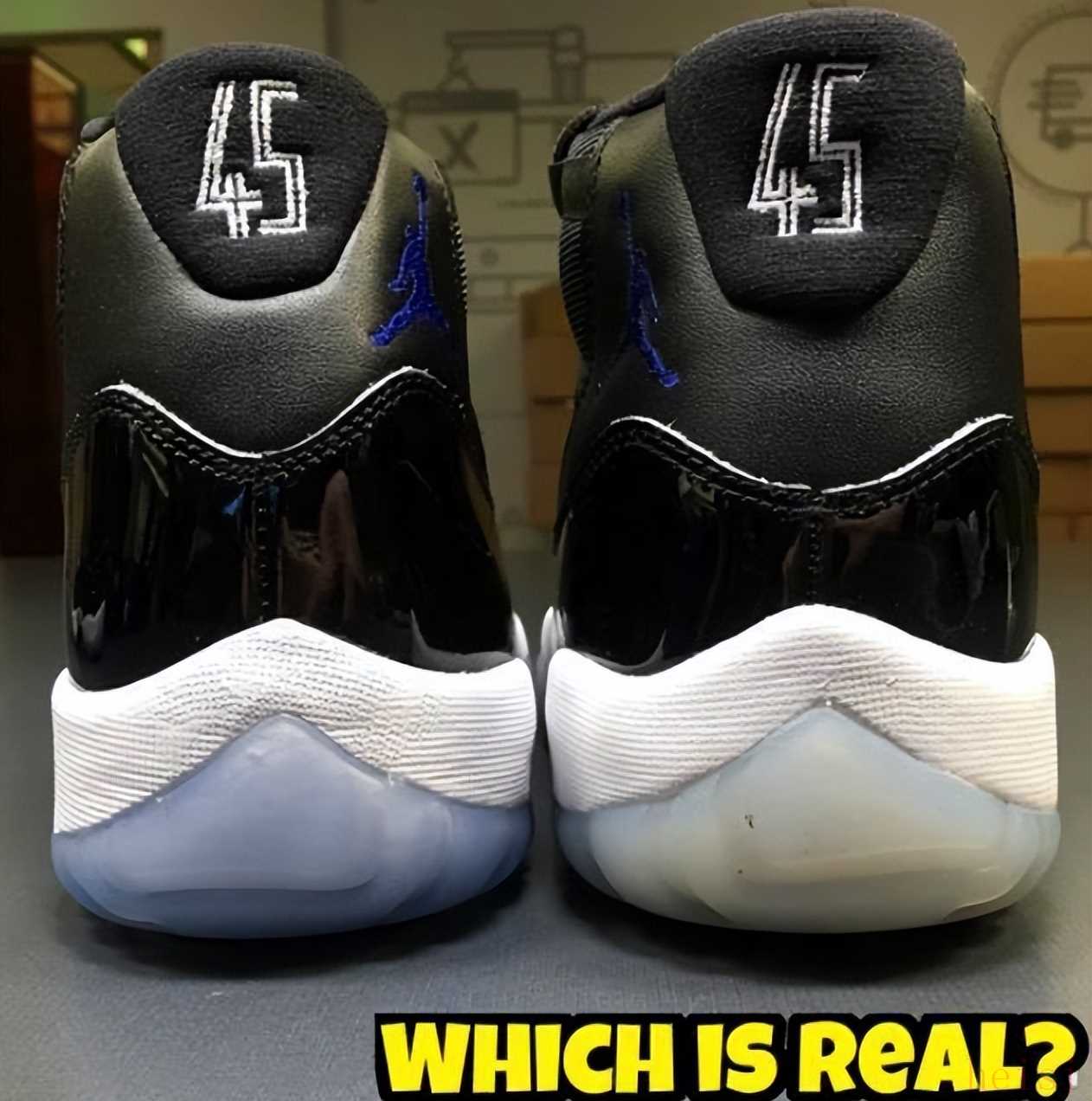

甚至有外界调侃,“莆田产”的耐克、阿迪鞋,在耐用程度上堪比正版,有些甚至比正版更耐穿。

到了2024年一季度,莆田市鞋靴出口额达到31.7亿元,相较于上年同期增长了9.7%,出口势头持续向好。

“莆田制造”在鞋业领域愈发亮眼,已然成为一块颇具影响力的招牌。

凭借卓越的产业实力与广泛的市场影响力,莆田还收获了“中国最大鞋都”这一美誉。

只不过,“花两百元购得的莆田鞋,即便穿着舒适,终究是高仿”的争议声始终没有间断,“莆田鞋是假鞋”似乎成了大众普遍的刻板印象。

这一认知的形成,与莆田曾长期为国际品牌代工的经历密不可分。

以耐克、阿迪为例,它们热门款式的正版鞋,价格常被炒至千元以上,过高的溢价让部分消费者难以承受。

而莆田代工的鞋子,既能满足消费者对热门款式的追求,价格又十分亲民,单从外观来看,很难分辨出真假。

在市场需求的推动下,莆田鞋订单量大幅增长,相关产业链也逐步完善,“莆田鞋=高仿”的印象就此固化。

早年,莆田确实具备为国际品牌代工的正规资质。

20世纪80年代,福建莆田凭借独特优势,脱颖而出,成为众多外国鞋企代工的首选地。

在经年累月的代工历程中,当地制鞋工艺持续精进,展现出强大的发展潜力。

后来,受成本因素影响,这些国际品牌的代工厂陆续迁往东南亚地区。

莆田本地的代工厂失去订单支撑后,为维持日常经营,才不得不逐渐走上模仿、山寨的发展道路。

后续部分工厂依靠高仿模式获取利润,只不过这种经营方式不仅打乱了正常的市场秩序,还对莆田的城市声誉造成了负面影响。

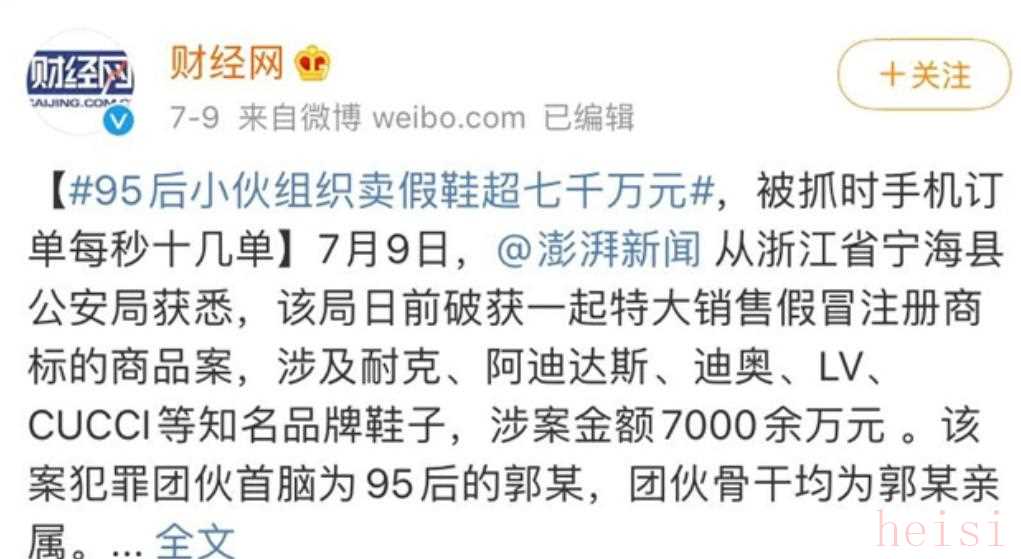

此前就有相关消息披露,一名95后年轻人组织人员售卖假鞋,案件涉及的金额高达7000万元,足以见得高仿产业曾有的规模。

自2011年开始,莆田便正式启动对假冒、侵权行为的打击行动,并且这项整治工作至今仍在持续推进,从未中断。

面对假鞋、高级仿货等负面标签,拥有扎实制鞋技术功底的莆田,一直迫切地想要为自身正名,摆脱负面印象。

如今,莆田鞋已成功注册集体商标,曾经被视为高仿代表的莆田鞋业,正全力投入自有品牌的打造中。

除了对高仿代工厂进行严厉打击,当地政府还与企业携手合作、协同发力,共同构建起 “1+N” 品牌矩阵。

其中“1”所指的是莆田鞋集体商标,“N”就是通过政策与资源支持,带动当地工厂孵化自主鞋企品牌,真正推动莆田鞋向规范化、品牌化方向发展。

2023年,莆田鞋服产业规模产值达到约1400亿元,全年产鞋数量超过16亿双。

展现出来的产业链精细程度令人惊叹,生产线上,一根线头、一条鞋带、一个鞋面甚至一个鞋底,都可能拥有专利。

人工智能与工厂生产的结合,让莆田鞋业的制造水平不仅超越国际标准,还在持续创新。

从代工厂到“高仿之都”,再到打造“莆田制造”自有品牌,莆田凭借实力走出了一条属于自己的品牌之路,也让“莆田制造”在国际市场崭露头角。

如今的莆田鞋业,已足以让耐克、阿迪等国际品牌重新审视其生产链,外界的戏谑背后,是对莆田制鞋实力的变相认可。

读懂莆田,不能只停留在表面的争议。

这座城市从早年的地理闭塞、被迫外出谋生,到凭借宗族抱团形成商业网络,再到如今多个产业寻求转型,每一步都充满了草根商业的韧性。

它有过争议,走过弯路,但那些藏在争议背后的拼搏精神与商业智慧,才是这座城市真正的底色。