这个问题很有趣,也确实让很多曾经购买过这些产品的消费者感到惊讶。你提到的“买了十年的‘洋牌子’,居然一直都是国货”的现象,在市场上确实存在,并且涉及一些知名品牌。

这种现象通常发生在以下几种情况:

1. "品牌历史演变与更名:" 有些品牌最初可能是国外品牌,但随着时间推移,被国内公司收购、合资,或者在国内成立了合资公司,后来又独立运营,甚至将品牌名更换,使得消费者误以为它仍然是“洋牌子”。例如,联合利华在中国运营多个品牌(如多芬、清扬、海飞丝),这些品牌在海外可能是其母公司联合利华的,但在国内是独立运营多年的。还有一些品牌,比如早期的美加净,后来被上海家化收购并发展,虽然名字可能没变,但其背后的运营主体和产品研发已经完全是国货了。

2. "合资品牌独立发展:" 很多早期为了引进技术或资金而成立的合资品牌,后来会逐渐独立,形成自己的品牌形象和市场认知。例如,一些早期的汽车合资品牌或家电合资品牌,后来在品牌推广上越来越强调其本土化身份。

3. "历史遗留品牌认知模糊:" 有些品牌历史悠久,但在中国市场的推广策略或历史变迁导致其身份变得模糊。消费者可能只记得它曾经的“洋气”背景,而忽略了其长期扎根中国的本土事实。

4. "纯粹

相关内容:

你花高价买的洋货,可能村口就有厂。

德亚牛奶盒上印满德文,却产自上海青浦。

海关数据它连续五年进口量零吨,纯纯中国奶。

慕思广告里出现外国老头,真名是东莞慕思健康睡眠股份有限公司。

老头是设计公司租的模特,一小时两千块。

威露士瓶身写满英文,工厂在广州番禺。

它把消毒液卖给外企保洁,再被白领买回当进口货。

Me&City门店开在巴黎街头拍海报,转身就在温州仓库发货。

米帅代言费一千万,三天拍完回国,没再出现过。

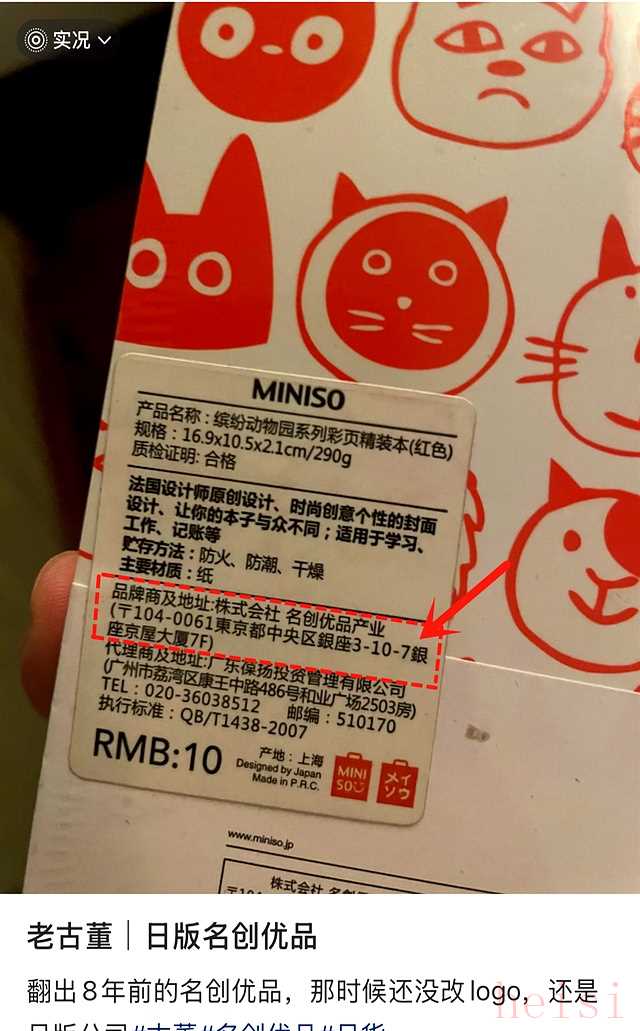

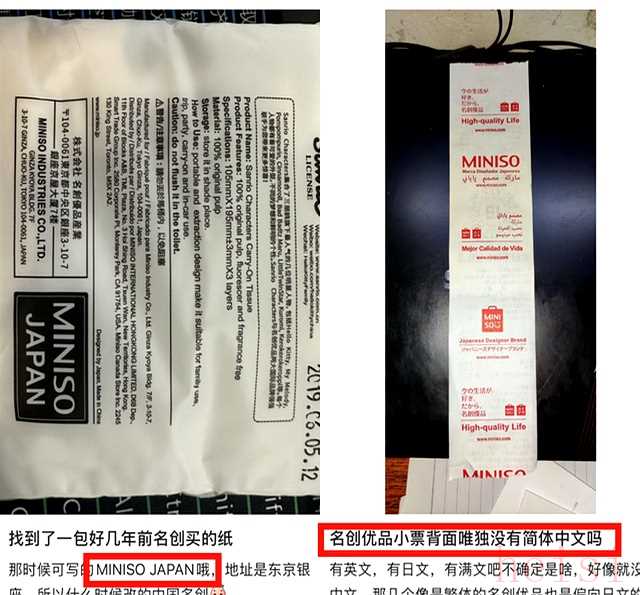

名创优品招牌红底白字,日文占一半,老板叶国富最早在韶关开小饰品店。

他跑日本注册公司,再回中国招商,加盟费一家两百万。

UR把ZARA同款抄成中文版,总部在番禺南村镇,隔壁就是制衣厂。

早上打版,下午挂店,速度比原版还快。

百丽鞋盒印Eiffel铁塔,1978年诞生于香港深水埗。

它把工厂搬到东莞,再贴法文吊牌,商场里卖一千八。

中国人均收入刚过一万二,面子需求先涨。

拿外国名,销量能翻三倍,租金省一半。

商场招商经理透露,洋名品牌扣点低两个点,位置还给黄金档。

代工厂老板算过账,贴牌利润只有一成,自创洋牌能留四成。

于是注册海外空壳,再反向出口,海关一日游,身价立涨。

消费者用钱包投票,带英文就买。

导购说破嘴也抵不过包装上的伦敦地址。

买的不只是商品,还有朋友圈定位。

国货老板看透这点,干脆把洋气写进商业计划书。

名字带字母,颜色走黑白灰,再拍组外国模特,预算只加五十万。

别急着骂忽悠,这也是产业升级的弯路。

先让工厂活下来,再谈品牌故事。

等哪天大家不再看肤色下单,才算真正站起来。

今晚回家翻翻衣柜鞋盒,数出几个真洋牌,钱包瞬间清醒。

省下logo溢价,一年能多存两万。