为您精选10款在全球户外界享有盛誉的中型棉服(主要指使用高品质鹅绒或鸭绒,注重保暖、轻量、压缩和功能性),它们在动态保暖方面表现突出,是秋冬季节抵御严寒的理想利器:

"“动态保暖之王”棉服精选 (10大全球顶级户外品牌)"

1. "The North Face (北面) - Summit Series 120 / 140 Down Jacket"

"特点:" 北面顶级羽绒系列,使用高 fill power (1200/1400) 的 RDS 认证鹅绒,极度轻薄保暖。拥有优秀的动态保暖性能和压缩性,适合高海拔攀登等严苛环境。采用 Coreloft™ 羽绒填充技术,提供卓越的保暖和耐用性。剪裁修身,适合高强度活动。

2. "Patagonia - Torrentshell H2Down Jacket"

"特点:" Patagonia 的羽绒外套标杆之一,采用 800 fill power 鹅绒,经过 H2No® 水蒸气管理技术处理,保持羽绒干爽。具有极佳的动态保暖效果和压缩性,防风防水外层面料。剪裁实用,适合多种户外活动。

3. "Arc'teryx - beta AR Down Jacket"

"特点:" Arc'teryx 的经典之作,采用高性能 850 fill power RDS

相关内容:

133克金标P棉把650蓬羽绒按在地上摩擦,十件大牌中型棉服集体亮牌,谁还敢说湿冷冬天只能认羽绒当爹。

羽绒在干燥实验室里测出来的保暖值确实好看,一到江南梅雨季、川渝雾罩天、东北化雪天,立刻塌成一层湿纸。

品牌们早把实验数据翻给户外玩家看:羽绒吸水后保暖掉一半,P棉吸水后只掉一成。

掉的是体温,也是钱包,没人愿意花三四千买件一次性的保暖器。

于是中型棉服把填充量锁在100-200克之间,专门啃0°C到-10°C这块最肥的市场,不高不低,刚好让城市通勤、周末徒步、轻量登山三类人同时掏手机。

始祖鸟把ATOMSV做成连帽款,帽兜加了一圈弹性压胶,风灌不进去,雨水渗不进来,定价三千六,比自家同厚度羽绒便宜四百。

鸟粉吃这一套,他们不怕贵,怕的是穿出去拍照看不出logo,帽檐上那一点胶条就能在雪线合影里闪出身份。

Patagonia把回收渔网做成NetPlus尼龙,顺便把吊牌换成“减塑多少克”,环保叙事立刻把溢价再抬一成。

消费者买到的不只是保暖,是一张可以发社交媒体的环保奖状。

攀山鼠更狠,整件衣服内外同料,连填充都统一成Primaloft,回收时直接撕成一块布就行,省下的分拣成本转嫁给消费者,反而成了卖点,谁让北欧市场吃“终端降解”这套。

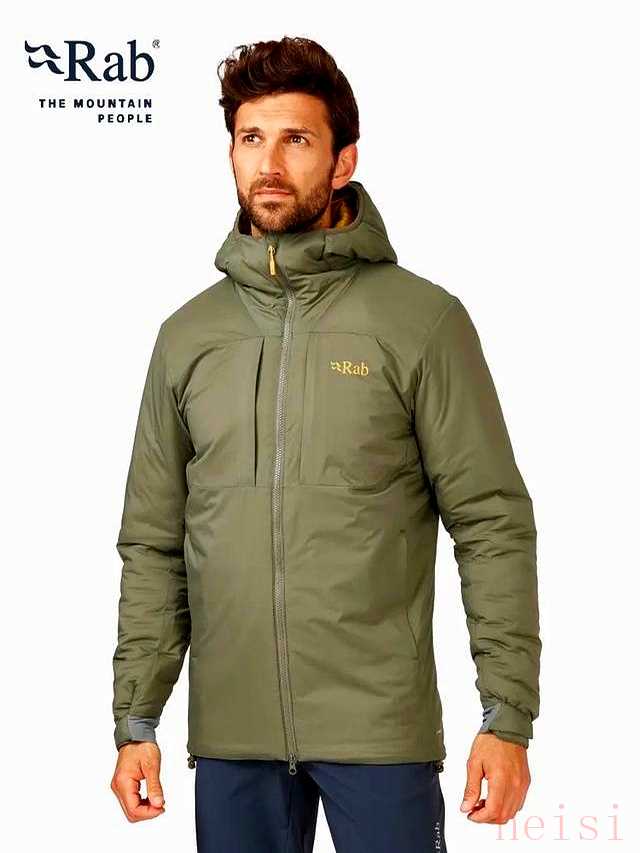

X-Bionic、RAB、Houdini三家都把133g/m²金标P棉写进标题,数字一模一样,区别只在剪裁。

X-Bionic在腋下加立体褶,RAB把袖口做斜角,Houdini把下摆抽绳换成弹力胶。

看似小改动,背后是同一条供应链:Primaloft GoldActive+配额就那么多,谁先下单谁先拿,晚一步只能等下季度。

于是品牌把功夫挪到版型,谁更贴合东亚人身板,谁就能在中国双11冲榜。

国内代理把数据摆出来:X-Bionic在华南卖爆,RAB在西南川滇线路称王,Houdini靠极简配色拿下上海淮海路买手店。

同一团棉,三种切法,切出不同城市的钱包厚度。

Montane把160g/m²写进详情页,比主流133克多27克,多出来的克重放在前胸与后肩,官方说“对抗刺骨冬风”,翻译过来就是“拍雪景照不哆嗦”。

27克棉成本不到三美元,挂价却抬到两千八,溢价部分换成“APT透气科技”五个字。

实验室报告里,APT就是把里布打孔密度从每平方厘米60个升到90个,湿气走快了,热量少跑一点,数据好看0.5个百分比,肉眼根本分不出。

可消费者认检测报告,多一行数字就多一分安心,品牌巴不得把表格印成围巾挂在脖子上。

VAUDE、KOLON、Lundhags把133克玩出三种语言:德国品牌讲“防风膜反弹空气分子”,韩国品牌讲“GORE-TEXWINDSTOPPER全压胶”,瑞典品牌讲“DWR处理可单穿”。

其实都是同一张防风膜,只是膜厚度相差0.02毫米,价格带就从一千六跳到四千二。

KOLON敢卖最贵,因为把GORE-TEX商标放在正面,胸口一块黑白logo就能让首尔街头年轻人排队。

VAUDE把膜藏在内里,只给懂行的人看,销量靠老驴口口相传。

Lundhags干脆不做亚洲版型,袖子偏长,北欧人买回去当工作服,国内小众玩家反而觉得正宗,越难买越香,二手市场炒到原价七折,比理财还稳。

十件棉服凑在一起,像一场公开处决:羽绒被钉在潮湿柱子上,品牌轮流举枪,枪枪打的是650蓬。

可没人告诉消费者,金标P棉的原材料也是石油,烧起来一样冒黑烟。

环保故事讲到这一步突然静音,吊牌只印“可回收”,不印“需高温裂解”。

户外圈的老玩家把旧棉服寄回瑞典工厂,被告知运费自理,一算价格够买半件新衣,只好扔进小区旧衣箱,眼不见为净。

所谓“终端降解”成了品牌给城市白领的心理按摩,真到了回收环节,依旧是谁买谁负责。

更隐蔽的算盘在填充配额。

Primaloft每年给亚洲市场的金标棉限量110吨,看上去不少,分到十个品牌、再分SML三码,每款平均不足两千件。

限量制造稀缺,稀缺制造抢购,抢购制造溢价。

品牌把数字藏进Excel,对外只说“高科技”,谁抢到谁赚到,二级市场加价三百依旧秒空。

玩家以为买到技术,其实买到的是配额,和茅台一个路子。

数据摆完,就能看清中型棉服的热销根本不是技术革命,是羽绒在潮湿环境失分太多,品牌趁机把100-200克的人造棉做成“刚好够用”的区间,定价落在羽绒与廉价棉服之间,一刀砍在消费者心理价位最舒服的位置。

城市怕冷的人得到一件不怕湿的保暖外套,品牌得到毛利率高于羽绒十个百分点的新宠,石油工厂得到持续订单,只有羽绒厂商在夜里把900蓬样品塞进抽屉,默默等下一个干燥冬季。

真正的问题是:当明年Primaloft把 GoldActive+升级到Plus版本,填充量降到120克也能打650蓬,你手里这件133克是不是立刻过时?

品牌已经提前写好文案:“更暖更轻更环保”,三个更字一贴,老用户就成了下一批回收对象。

户外圈的老话叫“买新不买旧”,翻译过来就是“永远有人为0.5克重量差再掏一次钱”。

技术没尽头,钱包有尽头,到底谁在保暖,谁在收割?

十件棉服摆在一起像十张彩票,刮开涂层都写着“湿冷不慌”,背后小字却提醒“限量配额、升级在即、回收自费”。

你摸着兜里刚下的单,是不是已经开始计算明年换新能抵多少折旧?

冬天还没来,品牌已经给你安排好了下一波换机潮,你愿意继续当循环里的暖宝宝吗?